冒险家科尔特斯纠集了六百西班牙人便一举击溃阿兹特克帝国,而皮萨罗消亡印加帝国时也不外是收168人的乌合队伍。击溃美洲两大帝国的不是军事手艺与权谋,而是瘟疫。欧洲人来到新大陆时带来了火枪、马匹和病菌,然而恰是病菌才使他们所向披靡。当欧洲人对天花、麻疹、肺结核都产生了抗体时,美洲原住民以至会因一场伤风而死亡。面临瘟疫,原住民社会的瓦解不行是物量上的,精神上也一败涂地。他们搞不懂为什么本身饱受瘟疫熬煎,而白人却泰然自如,他们很容易把那种现象解释为白人是瘟神或天主的代办署理人。那种精神上的沮丧使原住民不再有抵御的意志,对无法庇护本身的当地神祗丧失了自信心,继而臣服于白人及其基督崇奉。

瘟疫的选择性冲击刚好契合了白人自命非凡的心理,《旧约圣经·出埃及记》里天主不也对摩西说嘛,“我若伸手用瘟疫攻击你和你的苍生,你早就从地上除灭了。其实我叫你存立,是特要向你显我的大能,并要使我的名传遍全国。”天主为使以色列人逃出埃及,以瘟疫对埃及人起事,使埃及人的六畜死绝,长子毙命,但“凡属以色列的,一样都不死”,以色列人得以逃出生天。白人对瘟疫的免疫不恰是因为本身系天主的子民嘛,那么以天主之名杀伐异教徒不也是天主的意志么。人呐,总能为恶的行径带上善的面具,那恰是人道本恶与性之向善的例证。

瘟疫不传染白人当然不是出于神谕,只是天然演进之使然。欧亚大陆很早就开展出农业,农耕使人类定居在一处与地盘、家畜、粪便打交道,农耕民族很早便以病死的代价学会了和病菌共存。欧亚人的基因也跟着情况变异,使其更能适应病菌。而病菌出于繁衍本身的战略,也尽量学着和人类共处,而不是杀死它的宿主。两边就如许持久无豪情的相互调适,构成了像寄生蟹与螺壳一般的同栖关系。

但那还不敷以申明为什么是欧亚向美洲输出瘟疫,而不是反过来呢。那是因为美洲没有原生大型家畜的缘故,贫乏马、驴、骆驼、家牛那些用以农耕的动物,则农耕的收益率就不如打猎,美洲人天然没有定居和侍弄地盘的动力,由农业繁殖的病菌也难以谈起。更何况瘟疫多半源于朝夕相处的六畜,贫乏六畜与农业的美洲人和病菌的打交道的资历太浅,也无从生发出美洲本地货瘟疫。当照顾病菌的欧洲人登岸新大陆,无异于撬开了台风中的温室,成果无疑是致命的。

欧洲的探险家大要忘了本身的祖先也遭遇过美洲同样的磨难。来自亚洲草原的鼠疫也曾频频拜访欧洲。十四世纪的黑死病(腺鼠疫)使欧洲生齿锐减了三分之一。薄伽丘在《十日谈》记载了那场末日般的瘟疫场景:“每天,以至每个小时,都有多量尸体运来,教堂墓地的面积和根据老例子停止埋葬的人手都不敷了,于是在拥挤不胜的墓地里挖出宽大的深坑,把后来的成百具尸体像海运货物那样叠床架屋地堆放起来,几乎堆齐空中,上面只薄薄盖一层浮土。”起初,颇具自省精神的基督教徒将瘟疫视为天主对其道德崩坏的惩处,他们以至以自戕的体例忏悔赎功。然而一时的痛苦会使人归附崇奉,但长久的磨难不免令人思疑造物主的存心。多量神职人员的灭亡不正申明了他们并没有那么高的德性做为天主的信使嘛,而忠诚的信徒与无辜孩子的病死也证了然严守道德的无济于事。旧有的道德愈加崩坏,祷告天主宽恕倒不如寻欢做乐来的其实。欧洲人从对天主的虔敬转向对现世幸福的逃求,一种新的道德从黑死病的杀戮场中勃发——人文主义鼓起。

鼠疫是从亚洲来的,但它对亚洲的毁坏力也不亚于欧洲的黑死病。鼠疫始末困扰元明两朝,明末大鼠疫成为李自成和努尔哈赤之外明王朝的又一强敌。近代以降,鼠疫于1894年在广州新生,跟着商品的交换,敏捷攻占世界各大港口。孟买丧失最为惨重,十年中大要有600万人病殁。若是说农业是瘟疫的生父母,那么贸易则是瘟疫远嫁的新娘。十四世纪的黑死病恰是通过商业道路和商品交换抵达欧洲的,而广州鼠疫的传布途径也和海上贸易航路相吻合。可见,瘟疫是人类文明的衍生品,但它和文明社会的互动、纠缠往往会被汗青学家轻忽。在细菌学鼓起之前,人类其实不晓得微生物的概念,人民对瘟疫的解释也都比力荒唐。往往用一种拟人的体例想象瘟疫,中国人会把赵公明奉为瘟神,而赵瘟神又有司掌财神之职,不知能否因先民对瘟疫与农贸易的关系有必然的认识。士医生对瘟疫的认识也遭到局限,司马迁在《史记·货殖传记》记载: “江南卑湿,丈夫早夭。” 《后汉书·南蛮传》记载:“南州水土温暑,加有瘴气,致死者十必四五。”白居易《孟夏思渭村故居寄舍弟》诗云:“九江地卑湿,四月天炎燠。苦雨初入梅,瘴云稍含毒。”前人把瘟疫归因于“卑湿”“瘴厉”之类的情况,而不是肉眼看不见的微生物。由此可见,其时中国南方仍是各类病菌的庞大培育皿,那也很好解释了为什么中国古文明起源于黄河流域而不是更富饶的长江。人类和新病菌互相习惯需要时间,往往是几个世纪。今天我们抵达杭州或南宁就不怕遭遇“瘴气”了,因我们的祖先付出了相当的代价使我们得以免疫。

若是说广州的鼠疫是国际性的,那么东北鼠疫则是地区性的。 1910年哈尔滨发作鼠疫,那类鼠疫的致死率是100%,清廷苟延之际请来了剑桥结业的伍连德博士。伍连德敏捷确定病原,明白了哈尔滨鼠疫不是来自老鼠,而是源自旱獭(土拨鼠),那类鼠疫不是黑死病的腺鼠疫,而是肺鼠疫。他敏捷割断病原,对疑似病例与确诊病例停止隔离,对东北停止封城,限造公众活动,要求公众佩带口罩,最末把鼠疫死死的锁在了关东。

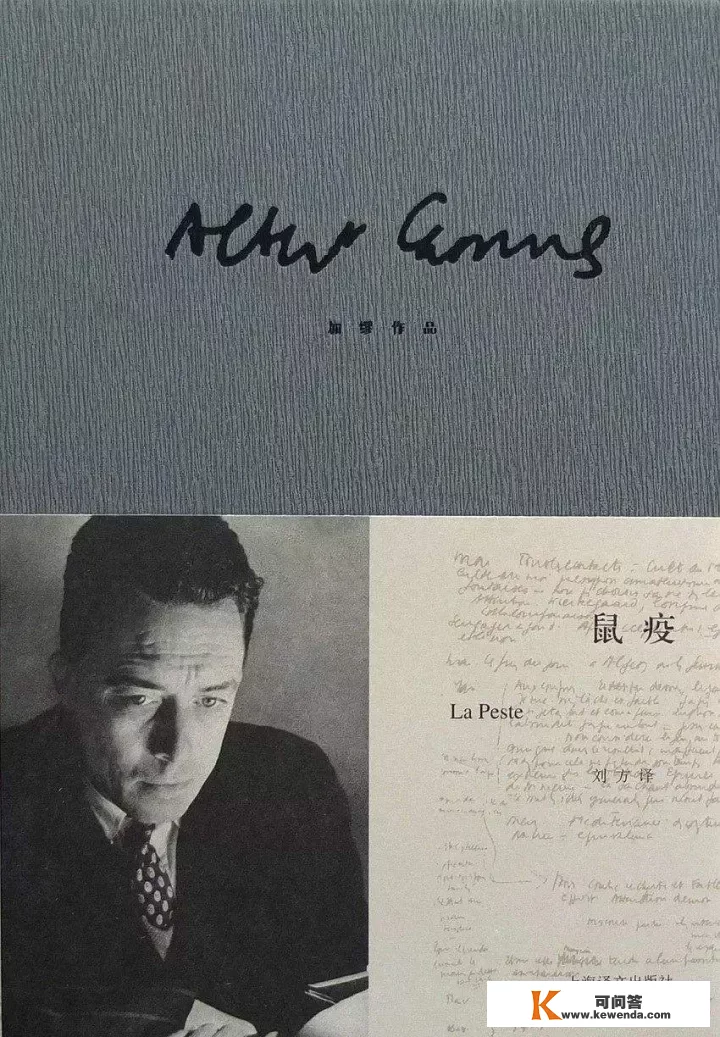

其实人类在和瘟疫斗争中不外就一招黔驴技穷——把瘟疫锁死。详细就是割断污染源、隔离、佩带口罩、研发几乎没用的疫苗。加缪的名著《鼠疫》中奥兰城也就剩那点法子,封城、隔离、研发血清,然后看着传染者死去、烧掉。算来人类与瘟疫斗争的成功百里挑一,我们除了灭过天花,再无胜绩。所以人类匹敌瘟疫就像是绝望中的还击,曲到闹不清仇敌为何撤离。加缪用鼠疫那个符号来做隐喻,但又没有所指,“鼠疫”或许代表了疾病、人生、灭亡、法西斯……。不管什么世事怎么变迁,每一代不雅寡总能从那部巨著中读出本身的“鼠疫”,实是伟大的做品。不管若何,奥兰城也把鼠疫锁死了,不断挺到它豹隐隐居。

若是奥兰城或东北的鼠疫发在今天,势必会蔓延全球。同样,若是眼下的新冠疫情发作在百年前,也不至于全球大流行。现代交通东西能够使病毒在数小时内抵达世界任何角落。理查德•普雷斯顿的《血疫》就记录了如许的故事,“来自热带雨林的危险病毒,可在24小时内乘飞机抵达地球上的任何城市。航空线路毗连了全世界的所有城市,构成收集。埃博拉已经进入收集,起头全球游览。” 那不是危言耸听,而是实在记录。《血疫》是部纪实文学,记录1989年美国尝试室埃博拉病毒泄露事务。那本书文学价值其实不高,要不是2014年埃博拉病毒在非洲再次发作,也许《血疫》早已被人忘记——就像疫情事后人们总会忘记伤痛一样。册本的价值纷歧定在于文学,册本往往饰演巡夜人的角色,提醒人们连结警觉,也告诉读者一切都不新颖。

《血疫》开篇即说:”文明与病毒之间,只隔了一个航班的间隔。”我想那种概念并没有弄清文明与病毒共素性。天花最早逃溯到公元前一千年的埃及,麻风病起源于古印度,血吸虫病和水稻灌溉有关,狂犬病的中间宿主无疑是驯化的犬类。所谓瘟疫,恰是人类社会的文明病。人类学会了建造城市、驯化动物、种植做物,继而生齿爆炸、发作战争、贸易交换,每一步都是在繁殖病菌。当情况承载不了过度生齿时,瘟神就来收割一批生命。我们传统的汗青认知总不把瘟疫当做社会演化的重要因素,大要是人类总想得到确定的、规律的谜底,但我们的文明往往取决于不成知、无规律的偶尔。瘟疫就是偶尔因素,或者说我们对瘟疫的一定性尚无法理解,于是就不怎么评价瘟疫那个因素了。就像我们总能总结出胜利者所具备的品量,但却无法解释具有同样品量的报酬何大都失败了——偶尔才是人生的主旋律。若是不是康熙出过天花,就未必被选为王储,也未必有康乾盛世。若是鲍德温四世不是因麻风病英年早逝,萨拉丁还能否攫取耶路撒冷?查士丁尼大帝在中兴罗马时遭遇了黑死病,伯罗奔尼撒战争中的雅典人因瘟疫败于斯巴达人。若是把地球放在放大镜下去研究,人类文明不外是段即兴的变奏,人与天然的关系才是主题。瘟疫是人类的老友与故敌,我们最末仍是要学会若何和它们共处下去。