阅读培文

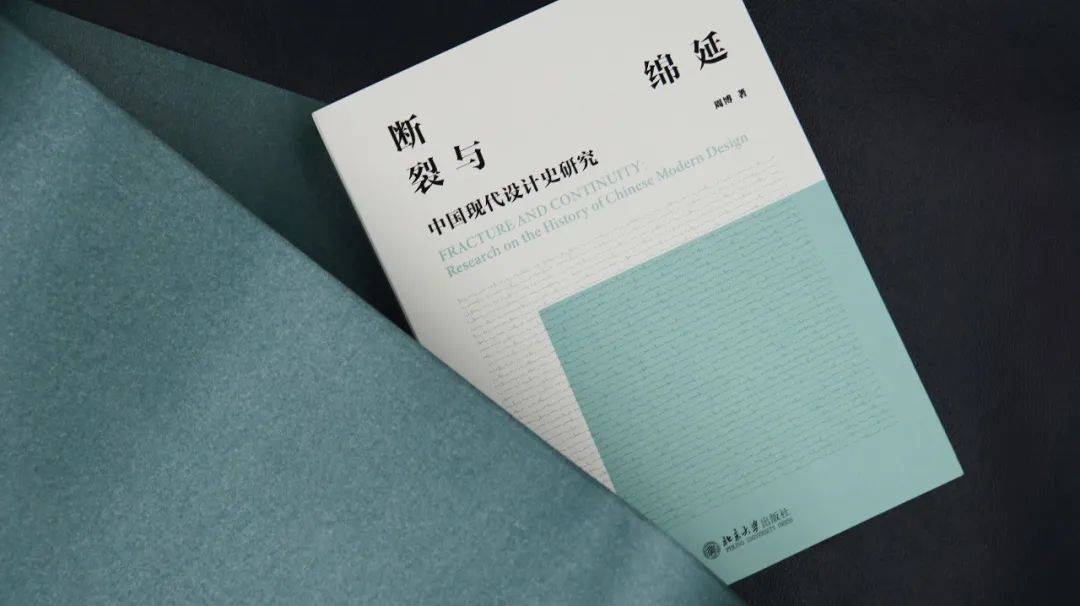

《 断裂与连绵:中国现代设想史研究》

熟悉中国现代设想史的另一种体例

闪现百年来视觉文化流变中的超卓

周博 著

北京DX出书社

2023年1月

《断裂与连绵》从设想史的角度动身,对中国的现代设想和视觉文化研究的一些重要问题做了专题讨论,是做者过往十多年在相关范畴研究功效的一次集中闪现。

做者试图通过对史料和史实更为严谨详尽的切磋,为中国现代设想史的写做供给一些更为切当的根本事实、根本线索和根底常识。在研究的视角和办法上,做者强调要尊重设想自己的跨学科和跨前言特征,认为应该把中国的现代设想纳进一个更为普遍的文化研究的视野来停止看照。

全书的主体分为三部门:第一部门是“导论”,讨论中国现代设想史研究的语境与路子,是全书研究的办**根底。第二部门是“上编:文字、国度与现代性”,围绕楷体字、金石兴趣和美术字等主题,对中国现代文字设想的汗青和文化语境停止了讨论。第三部门是“下编:前言、视觉与跨文化”,存眷的是中国现代设想的汗青演进在一些详细范畴中的闪现,涵盖设想教导、民国期刊、拍照蒙太奇、鼓吹画、册本拆帧、国度视觉形象设想等方面的内容。

书中收录近300幅图片,披露了大量稀有的一手视觉材料。合适视觉传达设想、设想史论和视觉文化研究等标的目的的读者。

中华门里的

“视像”

展开全文

在觅觅和确定“周令钊计划”的过程中,周令钊和夫人陈若菊于1954年设想的《庆祝中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议》的海报起到了关键感化。那张海报的根本视觉构造是在拱门下的蓝天布景中,依次设想了国徽、文字信息和天安门图像。关于那张海报的设想,周令钊是如许讲的:

在画那张画之前,我就参与设想第二套人民币的图案……我们中华人民共和国要发行本身的钞票,我们就应该用我们中国传统的图案来停止设想,来停止粉饰,就是从那时我起头画那一套工具,我跑遍了颐和园、故宫、北海,并且还跑到山西大同,搜集的素材里建筑方面图案最多,因为钞票是要做浮雕的,浮雕是在传统的建筑里头,建筑的基柱、边饰、角花的图案等。我们四处摹仿,搜集材料,回来停止设想,所以第二套人民币的图案是比力具有民族形式和传统的。

在设想第一届全国人大第一次会议那个招贴的时候,我们也是根据设想人民币的路子走下来的。画面是一个门框,上面画国徽,底下是天安门。我们用那个传统的门框来粉饰那一个持重的图案,在北海小西天的旁边有一个牌楼,画的就是那上面的一个门框,上面的图案、浮雕都用在那个上头,粉饰那个内容,觉得比力持重、肃静,并且用的是民族粉饰,地地道道的中国传统图案,就如许设想了那个招贴。

他所讲的北海小西天旁边的牌楼,我们其实不能确定详细所指,因为北海小西天自己有四座琉璃牌楼,东边的西天梵境(亦称“大西天”)也有一座高峻的华躲界琉璃牌楼。不外,那五座牌楼拱门上的缠枝莲花图案都是一样的,所以能够确定那张海报拱门上的缠枝莲花确实来自北海公园。但是两相比照,我们又会发现,海报中拱门下方的粉饰线削减了,其须弥座与北海的牌楼比拟,也要纯朴良多。

从视觉上看,较为写实的拱门与平面化的天安门构成了一种近实远虚的关系,拱门就像一个取景框,截取了一片天空和正立面的天安门,看者似乎透过拱门看到了远处的天安门。那种颇具实在感的取景令人迷惘:海报的设想能否如周令钊回忆的那样,仅仅是把北海小西天的拱门和天安门拼合在一路所构成的主看意象那么简单呢?似乎并不是如斯。

我们今天关于天安门广场的认知,与周令钊在1950年代关于天安门广场的认知是纷歧样的。要想理解那张海报中所隐躲的视觉感触感染和个别体味,就要对北平解放后天安门广场的改扩建工程有所领会。事实上,天安门广场现有的根本格局是为驱逐建国十周年国庆庆典,由1958年岁尾到1959年9月停止的天安门广场扩建工程奠基下来的。之前的天安门广场呈狭长的T字形,广场的东、西、南三面都筑有宫墙,天安门前工具两侧别离是长安左门和长安右门,广场的南面是中华门。从开国大典到1950年代中期,所谓的“天安门广场”是天安门前面那个狭长的、被三面宫墙包抄起来的、相比照较封锁的空间。我们要想理解那张海报中的取景框和视像的出处,就得“设身处地”地置身于其时时空前提下的天安门广场,才气够把画面中隐躲的视觉体味发掘出来。

从图像角度来看,只要以中华门为取景框,才气获得《庆祝中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议》海报中天空正立面天安门的视窗效果。中华门在天安门和正阳门之间,门内为千步廊和T 字形的宫廷前广场,即革新前的天安门广场,门外为棋盘街。在北京中轴线上原有十七个门,此中,做为明清期间皇城南门的中华门具有特殊的意义。中华门建于明永乐十八年(1420),在明代称为“大明门”,清代改称“大清门”,中华民国成立之后,1912年10月10日又改为“中华门”。该门以北,从天安门起头,是中国传统政治天子治国理政的中心—“五门三朝”,并且在北京的所有门中,它也是独一一个以国号为名的大门,因而,中华门在北京中轴线上无疑长短常重要的一个节点。

中华门在1958—1959 年的天安门革新工程中已经被拆除,如今那个位置上的建筑是毛主席纪念堂,但能够借助汗青影像来证明海报中视觉体味的实在存在。德国摄影家汉斯·冯·佩克哈默(Heinz von Perckhammer,1895—1965)在1928年出书的《北京美看》(Peking),为我们理解那一视觉体味供给了近乎完美的参照。在他1920年代所拍摄的那组照片中,他已经明显存眷到将北京城的拱门做为取景框的美学价值,而此中一幅恰是从中华门看天安门。那位德国人关于中华门内的天安门那一视像的灵敏,与二十多年后周令钊在那张海报中的视角几乎是完全一样的。所差别的只是,周令钊从平面性的语言动身,把中华门门洞自己的厚度取缔了。

事实上,在出于各类原因拆除那些城门之前,从拱形的门洞中所看到的北京城S景看,关于北京S民来说不外是天天进出其间已经习认为常的日常体味,但关于那些初来乍到的视觉艺术家来说,却是令人印象深入的视觉奇看。那种视觉感触感染不单影响了佩克哈默的镜头语言,关于1948年受徐悲鸿之聘来到国立北平艺兼任教,而此前从未到过北京的周令钊来说,同样具有吸引力。

曲到1950年代末天安门广场革新之前,周令钊所置身其间的天安门广场在建筑空间和规划上,与佩克哈默的镜头闪现,几乎没有区别。当然,那种以拱门的外形做为取景框的视角,在周令钊早期的做品中已隐约呈现。好比,他在抗战晚期完成的战地速写《抗战时的云南(芒S)》(1944),描画的是抗战演剧五队安放冯法祀、特伟和周令钊一路往芒S前线的滇缅边境遮放、畹町画战地生活,画中人位于一个由树木构成的拱形取景框的下方,眺看着缅甸标的目的的战事。周令钊在上海育才XX任职期间画的两张水彩《上海育才XX》(1947)和《上海育才XX菜园》(1947),画面中心的取景框也是一个拱门构造。

周令钊早年在武昌艺术专科XX进修时受教于留法画家唐一禾,那应是他从西画中习得的构图取景体例,因为以拱门做为视窗表示画面主题的体例,在以意大利为核心的西方古典绘画传统中是比力常见的处置手法,我们在拉斐尔、提香等许多画家的做品中都能够看到。当他来到北京后,北京浩瀚的城门,出格是由中华门看天安门的视像感触感染,再次唤醒了画家那种潜在的取景和构图意识。

事实上,第一届全国人民代表大会第一次会议海报与国徽具有不异的视觉构造:海报中的国徽位置,相当于国徽中大五角星的位置;海报中的文字位置,相当于国徽中四颗小五角星的位置;天安门的位置在海报中没有变,但周令钊把他在国徽设想稿中画的天安门形象,颠末愈加详尽的加工之后又放到了那张海报中,出格是两侧各四面向心的红旗连结稳定,而拱门的花边则相当于国徽边上的齿轮和麦稻穗。所以,那张海报也能够说是一个拉伸成拱门构造的国徽变体。虽然做者的设想可能完满是出于艺术构想对内容贴题的考虑,但是那种巧妙的唤应体例恰好提醒我们,做者参与设想并见证了国徽的降生。

前文已言,在梁思成和张仃关于国徽设想的争论中,梁思成反对将天安门做为国徽中的构成物,且主张“力避画成一张光景画片”,认为用写实的手法“易于庸俗”。而张仃则逆来顺受地表达,国徽的主题处置“尤宜以天安门为主体,即便画成光景画亦无妨”,并认为写实手法能够称心广阔人民群寡的美感要求,“写实是通俗的,但并非庸俗的”。

假设我们不纠结于国徽设想的看念和手法之争,张仃关于“天安门”“光景画片”和“写实”手法的勇敢庇护,恰好提醒出中心美术学院国徽设想小组的那些画家设想师关于天安门的实景视觉感触感染。虽然曲到6月17日,清华DX营建学系团队在设想阐明中仍强调要“死力制止画面化”,但事实上那种“实景感”自从天安门被确立为国徽的内容之后,在大大都后来的国徽设想稿中都或多或少地存在,因为 只要有齿轮、麦稻穗和绶带构成的外框,天安门的图形被部门遮挡,存在图形之间的让步叠压关系,加之上半部门的天空意象,那种写实的错觉和景深感就一定会存在,而高庄的浮雕起位则把天安门在天空下的立体感和景深,永久地规定在了“一统天下”的外框之后。

在中华门那个取景框之下,能比力随便理解梁思成所责备的“光景画片”和“写实感”的成因了。关于张仃和周令钊那些中心美术学院的画家设想师来说,恰是他们在新中国成立前后参与天安门、开国大典相关的大量理论工做,对天安门停止频繁的实地看察和接触,使他们构成了如许一种关于天安门的永久视像,而明清以来以国号为名的中华门,恰是一个既符合视觉逻辑和空间逻辑,又符合汗青逻辑的取景框。

目 录

引言

导论:中国现代设想史研究的语境与路子

上编:文字、国度与现代性

01 中国现代文字设想的汗青及其前景

02 汉文正楷与中国现代字体设想中的民族国度意识

03 “金石味”与中国现代文字设想的民族性建构

04 字体书与中国现代文字设想的再发现(1919—1955)、

下编:前言、视觉与跨文化

05 北京美术XX与中国现代设想教导的初步——以北京美术XX《图案法讲义》为中心的常识察看

06 平面设想史视野中的民国期刊

07“拍照蒙太奇”的传布及此中国境遇初探(1920—1960)

08 天安门:时间、空间与视像——以周令钊相关艺术设想做品为中心的讨论

09 艺术家的设想——刘岘与中国现代册本拆帧

10 中国鼓吹画的图式与话语

11 变革开放以来的视觉传达设想——前言转型与社会变迁

12 错位的互动——中国现代平面设想的身份认同与汗青书写

跋文

《 断裂与连绵:中国现代设想史研究》

熟悉中国现代设想史的另一种体例

闪现百年来视觉文化流变中的超卓

福“鹭”双全

没有目标……丨午后放空

英雄的乌鸦炸酱面丨培文书情

12本培文君2022年豆瓣高分书,文学、艺术、汗青、片子……

欢送存眷 阅读培文

“在看”中国现代设想的开展