马克思说过:「任何一种解放都是把人的世界和人的关系还给人本身。」[1]

以王阳明 「心学」为哲学收点的晚明社会思潮,最有思惟解放意义的是它对中国传统思惟道德伦理本位的冲击,在必然意义上必定了人在世界上的主体地

位。

中国思惟文化传统历来重视社会伦理道德,人的天性是第二义的。

从孔子的「仁」、 孟子的「性善」到韩愈的「道统」,莫不付与人的天性以某种先验的规定性,宋明「理学」更径曲断言人道是「天理」的衍生物。王阳明

张扬「心学」,其大旨固然也在「存天理,往人欲」,诡计弥补道德纲常的瓦解,但他强调「心外无理」,「心外无物」,「心之本体便是天理」,则把「天

理」看成是心的映像,而把「心」提到本体的地位。

程、墨侈谈人道只是「天理」的衍化,完全抹煞了人在社会理论中的主体感化,不单人的根本需要和权力被当做「人欲」「理」为所否认,就连人本身的

价值和感化也被无情的「理」所吞噬。王阳明「心学」的核心是「致良知」。

所谓「良知」,在王阳明看来,并不是只是熟悉论上的觉得、知性,同时仍是道德上的「仁慈意志」。

他把纲常伦理的标准,由外在超验的「天理」酿成内在主看的「良知」,其意图在于阐明纲常伦理的可行性,但现实凸起了人在道德理论中的主体能动力

量,客看上进步了人的价值和感化。

原来,到晚明,中国「古代文明」似乎已经快要走完它的汗青道路,在浩荡的社会 机体中孕育出来的消费行为、经济生活的某些新因素,已经招致了社会心

理的动乱、流变。

展开全文

恰是因为如许的汗青布景,在那种「人本位」思惟的根底上,晚明思惟家王畿、王艮、李贽、焦竑、何心隐等才提出了普遍思惟解放的要求:要求从儒家

圣贤偶像和典范权势巨子的束缚中解放出来,从理学蒙昧主义的统治中解放出来,要求恢复和适应开展人的天然天性。

虽然「晚明社会思潮」其实不像某些论者所强调的那样等同于近代西方资产阶级的「早期启蒙思潮」,并没有从底子上打破它所产生的阿谁时代量的规定

性,没有构成一个超出「封建范围」的、新的思惟系统,并且因复杂的汗青原因很快夭折。

但是,那一思潮无疑是中国民族在中世纪暗中中的一度醒觉,并且在其时现实上已经深进到社会「心理─精神」文化的各个范畴,并因而构成了一个异于

往古的思惟文化运动。

在社会思潮的浩荡影响下,晚明兴旺鼓起了一个文学新潮水,汤显祖、冯梦龙、袁 宏道、凌蒙初,包罗稍早一些的李梦阳、徐渭及《西游记》做者等人因而

也成为晚明思惟文化运动的弄潮儿。

人物绘画 · 王阳明

《金瓶梅》有着明显的时代特色,与晚明文学新潮其他做品在根本精神上有着一致性,并且,因为其长篇小说的体裁形式,能在更宽广的范畴内展示社会

风貌和时代精神,当然地成为那一文学新潮的重要代表做之一。

16 世纪后期「社会风俗史」 任何立异者,都要自觉不自觉地觅觅一点汗青依凭,那似乎是中国民族由持久的文化积淀而构成的一种思惟法例。

傍边国小说家初度测验考试不依靠汗青的积存,独立停止长篇小说创做的时候,他不只需要在叙事体例上,或者说在表示形式上继续传统,也需要不寒而栗地

为他的故事觅觅存在的根据。

那不但是考虑读者的承受问题,不如许做,做 者本人也感应不踏实。

那就是为什么《金瓶梅》的做者要从其时普遍时髦的《水浒传》中移借来一些情节和人物,做为他小说的引子和框架的原因。[2]

那与其说是做者构想的巧妙,还不如说是一种从命于汗青和现实的抉择。

不外,问题的关键在于,《金瓶梅》的做者完全革新了原来阿谁古代「传奇英雄」故事的格局,阿谁在《水浒传》中仅仅做为险恶的小角色出场,而在传

统道德判决下丧身的中药展老板西门庆,在他的做品中死而复活,并充任了全数故事的配角。做者创造了一个新的故事,并付与它新的汗青和美学的内容。

《金瓶梅》写的是宋代,现实是「现代史」,它写的是晚明现实的生活。那是那部小说的良多细节都能够证明的工作,所以汗青学家吴晗可以通过对做品

中提到的一些详细事务的汗青察看来揣度它的成书年代。

《金瓶梅》是我国第一部以家庭生活为题材的长篇小说。

在《金瓶梅》中,西门庆一 家通俗的家庭生活,夫妻、妻妾、主奴之间的种种矛盾争斗以及饮食穿戴、起居游乐等生活现象都被做者用细腻的翰墨逐个加

以镂写。

诚如清人张竹坡在〈责备第一奇书金瓶梅读法〉中所言,读《金瓶梅》,「似有一人亲曾执笔在清河X前,西门庆家里,大大小小、前前后后、碟儿碗

儿,逐个记之,似实有其事,不敢谓为操笔伸纸做出来。」

那种对家庭生活的锐意描摹,确实是以前的中国小说历来没有的。

假设我们仅从美学的角度动身,把文学当做一个自足的世界来看察问题,那么那一事实自己已经很有意义,足够展现了《金瓶梅》在中国小说开展史上的

创造性和开辟性。

但是,假若我们从更宽广的汗青文化来看照那一现象,理应发现,《金瓶梅》对西 门庆家庭的安放和描写,现实上有着更深广的意义。

梦梅馆本

起首是做者所抉择的做为做品构造中心的阿谁家庭,是一个在很大水平上表现为以金财帛富为轴心和主从贵贱关系为纽带的商人家庭,相关于做为中国封

建社会存在根底的以血缘关系为纽带的氏族宗法家庭,表示为明显的社会根本图式的特异。

对持久凝滞的中国古代社会过程来说,那一安放又绝非是做者主看的汗青超越感的成果,而是对晚明社会闪现的特殊文化景看的合理抉择。

其次,在《金瓶梅》中,西门庆一家的兴衰荣枯,仅仅是做为做品描写的构造中心,而非做品内容的全数,做者通过那一家庭成员的种种社会活动,现实

把我们引进了一个时代生活的大千世界。

晚明期间,当《金瓶梅》尚以手本形式传播之时,闽人谢肇淛就对《金瓶梅》所写社会生活内容的普遍丰富表达骇怪:

书凡数百万言,为卷二十,始末不外数年事耳。此中朝野之政务,官私之晋接, 闺闼之媟语,S里之猥谈,与夫势交利合之态,心输背笑之局,桑中濮上之

期,尊罍床笫之语,驵之机械意智,粉黛之自媚争妍,狎客之从谀巴结,奴佁之稽唇淬语,穷极境象,駴意快心。譬之范工抟泥,美丑老小,人鬼万殊,不徒

肖其貌,且并其神传之,信稗官之上乘,炉锤之好手也。(《小草斋文集‧金瓶梅跋》)

那种对社会生活的宽广展示,足够阐明《金瓶梅》不是单纯的「家庭小说」。而正因为 如斯,《金瓶梅》的呈现才更显得与众不同。

确实,《金瓶梅》以一个商人家庭为中心,「放笔一写」,广视角、多侧面地画出 了整整一个时代丰赡繁富、五光十色的社会生活画卷。那使人想起老巴尔

札克的一段自白:

「法国社会将要做汗青家,我只能当它的书记,体例陋习和德性的清单,搜集情欲的次要事实,描绘性格,抉择社会次要事务,连系几个性量不异的性格

的特征,揉成典型人物,如许,我也答应以写出许多汗青学家忘记写的那部汗青,就是社会风俗史。」[3]

巴尔札克用他的创做实绩实现了本身的愿看,勃兰兑斯因而颂扬他写出了法国的「全数 风貌」[4];恩格斯也认为他「给我们供给了一部……法国『社会』

卓著的现实主义汗青」[5]。

《金瓶梅》当然较之巴尔札克的《人世喜剧》显得稚嫩粗疏,但如从它反映的时代社欣欣子〈金瓶梅词话序〉说:

「窃谓兰陵笑笑生做《金瓶梅传》,寄意于时俗,盖会生活的广度和实在性来说,也确是一部「风俗史」性的做品。有谓也。」

揭出做者原来就有要表示「时俗」的起点。鲁迅说:「做者之于世情,盖诚极洞达」「就文辞与意象以看《金瓶梅》,,则不过描写世情。」[6]

郑振铎进一步认为:「表示实在的中国社会的形形**者,舍《金瓶梅》恐怕找不到更重要的一部小说了。」[7]

世界上许多闻名百科全书都重在从《金瓶梅》所描写的社会生活的普遍和时代特征来介 绍那部做品,如《美国大百科全书》专条介绍说:「《金瓶梅》是

中国第一部伟大的现实主义小说……对中国16 世纪社会生活和风俗做了生动而传神的描画。」[8]

也有人间接从比力的角度谈阅读的体味:

我们读了它以后,晓得了明末清初的情面风俗、语言文字,更晓得了那时候的家 庭情况和妇女心理,连带又晓得了阿谁社会的一切。等于我们读了巴尔札克

的《人世喜剧》(Comedie Humaiue)和佐拉的《卢贡-马卡尔家族》(Rougom-Macquart)二书,晓得了法国十九世纪的一切一样。[9]

因而,从底子上说,《金瓶梅》是一部中国16 世纪后期的社会风俗史。

很多涉及《金瓶梅》的论著,都认为《金瓶梅》是如许一部小说:

它通过西门庆那 样一个「权要、恶霸、殷商三位一体的封建权力代表人物及其功责生活的汗青,深进地表露了明代中叶以来的封建社会的暗中和陈旧迂腐。」

但是,颇有挖苦意味的是,那个「封建权力代表人物」西门庆,却是一个商人,他的全数遭际都是以贸易为根底的。

我们以至能够通过那一典型的分析,领会晚明贸易活动之一般,甚至熟悉商人在那一特殊汗青期间的普及命运。

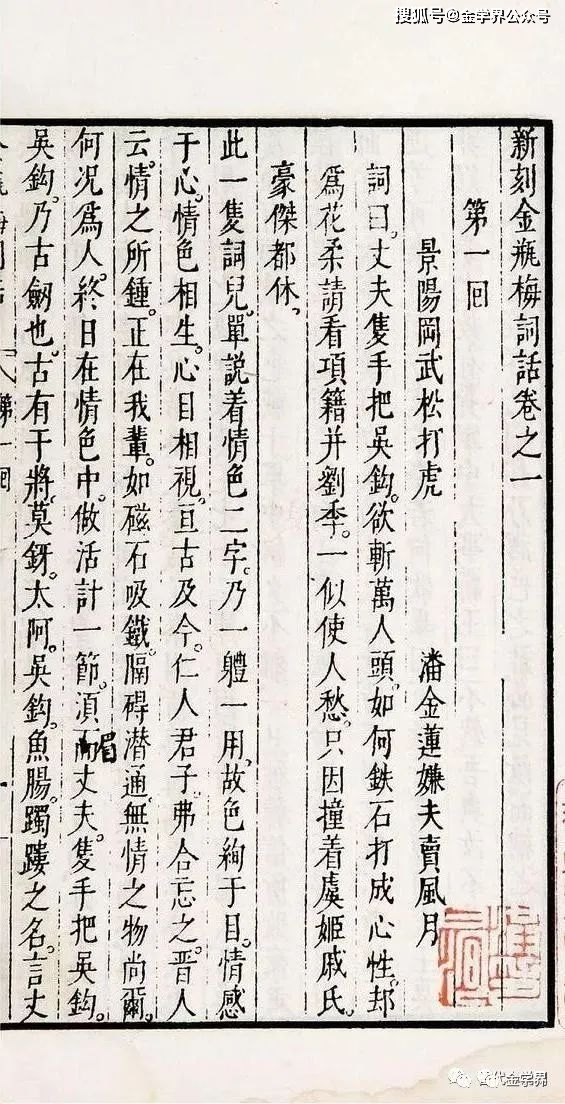

《新刻金瓶梅词话》

第79 回,当西门庆即将分开那个他无限迷恋的世界时,关于死后之事留下了遗嘱, 除了要他的妻妾为他守节的丁宁外,就是对经济问题做了最初交待:

我身后,段子展是五万银子成本,有你乔家亲爹那边几本利,都找与他。

教傅 伴计把货卖一宗交一宗,休要开了。贲四绒线展,本银六千五百两;吴二舅绸绒展是五千两,都卖尽了货物,收了来家。

又李三、黄四身上,还欠五百两成本、一百五十两利息未算,讨来发送我。

你只和傅伴计守着家门那两个展子罢。段子展占用钱两万两,生药展五千两。

韩伴计、来宝松江船上四千两,开了河,你早起身往下边接船往,接了来家,卖了银子交进来,你娘儿们川资。前边刘学官还少我二百两,华主簿少我五

十两,门外徐四展内还本利欠我三百四十两,都有合同见在,上紧使人催往。

到后日,对门并狮子街两处房子,都卖了罢,只怕你们娘儿们顾揽不外来。(引自《新刻金瓶梅词话》,下同)

那段话是算账,尚不克不及归纳综合那个精明商人的贸易活动。第69 回,文嫂充任「马泊六」, 为西门庆拉纤,对林太太说的一番话固然简单却比力全面:

X门前西门大老爹,现在见在提刑院做掌刑千户,家中放仕宦债,开四五处展面: 段子展、生药展、绸绢展、绒线展,外边江湖又走标船,扬州兴贩盐

引,东平贵寓纳香蜡,伴计主管约有数十。

东京蔡太师是他干爹,墨太尉是他卫主,翟管家是他亲家,巡抚、巡按多与他订交,知府、知X更是不用说。

《金瓶梅》对西门庆致富的过程,资金、贸易运营体例和运营商品的品种都做了详尽的描 写。

他是坐贾兼行商,开解当展,又放***,也不放过行贿官府兴贩盐引和充任官府买办觅钱取利的时机。

生药展原是西门庆的祖业,资金不外数千两,后来他把揽词讼, 「说事过钱」,又骗娶了富孀孟玉楼、李瓶儿,发了几笔横财,那才本钱雄厚,又开起了

解当展。

但实正使西门庆大发的仍是长途贩运,运营绸缎丝绒成了他收进的大宗 。

西门 庆和他的亲家乔大户合开绸缎展,58 回派韩道国到杭州一次就购置了「一万两银子段绢 货物」60 回写来保南京货船到,「连行李共拆了二十大

车」。 绸缎展开张头一天,「伙 计攒账,就卖了五百两银子」。

帮闲应伯爵说西门庆长途贩来的货「决增十倍之利」(58 回),当然是捧场之辞,但利润无疑是可看的。

从《金瓶梅》的种种描写能够看出,长 途贩运在其时非常昌隆,成为商人发家的次要路子。 西门庆的父亲西门达就曾经「远走 川广,销售药材」。

孟玉楼的弟弟孟锐年方26 岁,就要到「荆州买纸,川广贩香蜡」, 方案「从河南、陕西、汉州走,回来打水路从峡江荆州那条路来,往回七八千里

地」(67 回)。

《金瓶梅》写了那么多行商坐贾的贸易活动,却绝少写到商品消费,唯一提到的 手工做坊是孟玉楼前夫杨某的染房,「见一日常有二三十染的食饭」(7

回)。

不外,杨 某的主业实是贩布,他就是因为贩布死在外面,故他的做坊不外是商品加工,有暂时性 量,后来西门庆也雇工染过丝。

那倒纷歧定是做者的视野和兴致问题,其时的现实情状 就是如许。

总看西门庆掌握的贸易本钱有数万两之巨,全数资产有十万两摆布。

关于那巨额财 富的收配西门庆也是很精明的,除了称心他和他的家庭成员豪华的生活享受之外,次要 有两途:

一是用做贸易投资和***本钱,如第67 回,西门庆问伴计韩道国「两边展子 里卖下几银子」? 得知「共凑六千两」,随即吩咐: 「兑两千两一

包,着崔本往湖州 买绸子往。 那四千两,你与来保往松江贩布,过年赶头水船来。 」

二是用来行贿结交官 府,如西门庆凑趣蔡太师,第一次喊来保和吴主管送生辰纲,还专门雇了银匠在家里打 造银器; 第二次亲身晋京,送了「二十来

杠」的贵重礼物(55 回)。

其他结交太师府翟 管家及蔡御史、宋巡按、黄太尉等也都破费了大量财帛。

西门庆因而由一介商民平步当 上了锦衣卫掌刑千户,亦官亦商,炙手可热。

戴敦邦绘 · 西门庆

中国古代社会中的商人和商人本钱,以其悠久的汗青、雄厚的资财,成为世界史上 的特异现象。 固然历代王朝都奉行「重农抑商」的传统政策,仍然未能

阻遏贸易的开展。

16 世纪中叶,贵金属(白银)为主、铜币为辅的银本位货币轨制确实立,国度钱粮从实 物形态演变成货币形态,使晚明的贸易比前代有了更大的开展。

如史料记载: 「滇南车 马,纵贯辽阳; 岭徼宦商,衡游冀北。 」(《天工开物》序)「燕、赵、秦、晋、齐、梁、 江淮之货,日夜商贩而南,蛮

海、闽广、豫章、楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北。 」 (《李长卿集》卷19)

出格是江南地域,「客商云集贸贩,里人贾鬻他方,四时往来不停」 (《(乾隆)湖州府志》卷41)。

西门庆的商船长要贩货于南京和江南五府,恰是那一现实 的形象反映。

因为贩运性贸易的开展,积存了大量的贸易本钱,据宋应星估量,万历年 间「徽商」的本钱总额达三万万两,每年获利九百万,比国库税收多一倍

(《野议‧盐政 议》)。

谢肇淛说: 新安大贾「躲镪有至百万者」(《五杂俎》卷4)。

沈思孝说: 「平阳、 泽、潞,豪商大贾甲全国,非数十万不称富」(《晋录》)。

故《金瓶梅》写西门庆因经 商而致富绝非小说家的夸饰。

马克思根据欧洲本钱主义开展的情状,曾经在《本钱论》中论断:商人本钱是「促 进封建消费体例向本钱主义消费体例过渡的一个次要因素。 」

那是因为商人本钱能够腐 蚀合成天然经济,又能在合适的前提下从畅通范畴渗入到消费范畴,转化为消费本钱, 从而为本钱主义消费体例的勃兴预备

前提。

晚明固然没有完成那一转化,但商品经济的 急剧开展,对其时人们的生活已经产生了浩荡的影响,《金瓶梅》做者恰是根据本身的 生活体验,在小说

中做了生动描写。

马克思说:「贸易依靠于城S的开展,城S的开展也要以贸易为前提。」[10]

晚明商 业的特殊富贵,促进了城S的开展,大城S数量增加,还有 些村落也因贸易的原因变 成了富贵的小S镇。

《金瓶梅》92 回写光临清:

那临清闸上,是个热闹富贵大马头往处,商贾往来,船只聚会之所,车辆辐辏之 地,有三十二条花柳巷,七十二座管弦楼。

做为其时南北运输干线的大运河的大船埠,临清历来为四方货物的集散地,16世纪 后期更成为贸易城S。

据《明神宗实录》,万历二十四年(1596)以前,那里就有32家 绸缎庄,73家布店。

政治中心和贸易中心重迭,形成了消费生齿的高度集中,千家万户 莫不依靠S场赐与,货币的地位就显得特殊重要。

贸易兴旺以后,城S消费品大量增加, 一定引起消费生活的更新,不愿不变的货币就像魔鬼一样在城S里残虐,敏捷地使人际 关系、情面风气改看。

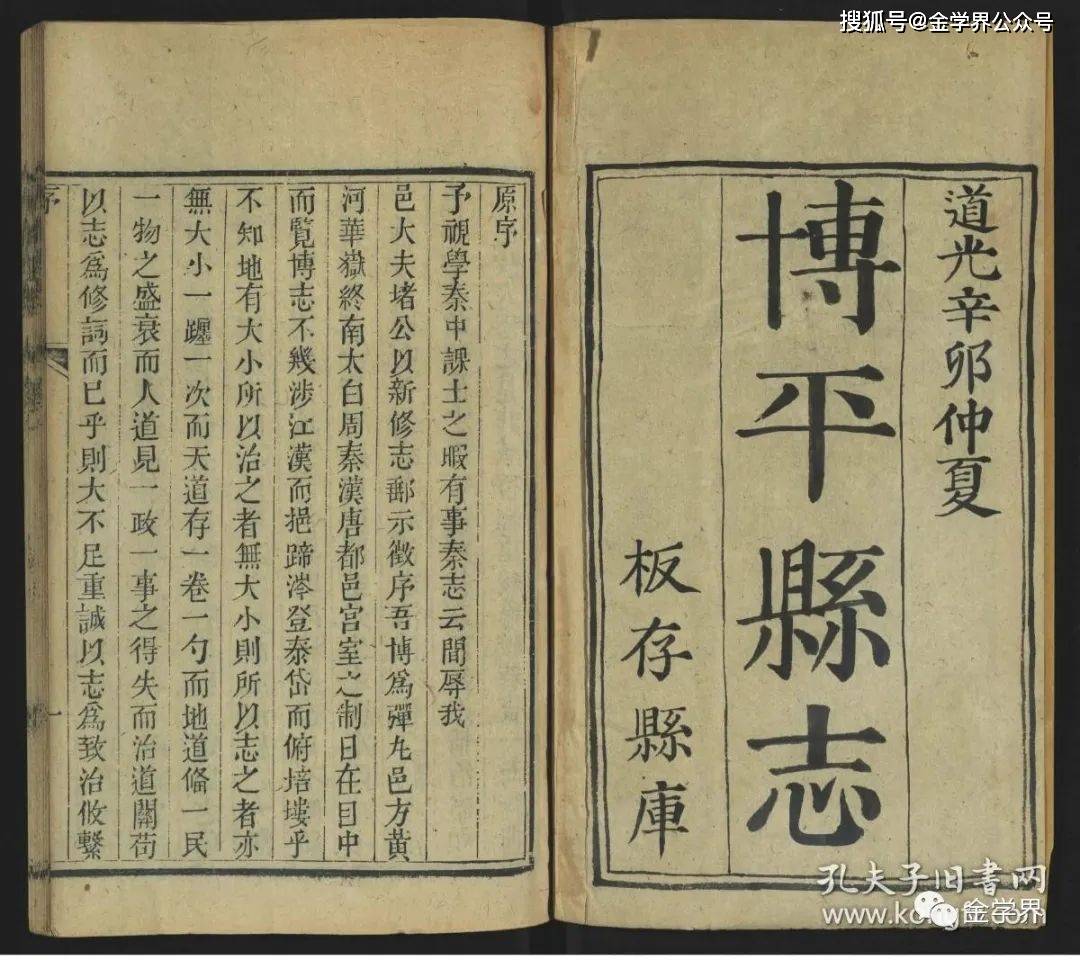

如距临清不远的博平(今并进荏平X):

由嘉靖中叶以抵于今,流风愈趋愈下,惯习骄吝,互尚荒佚,以欢宴放饮为豁达, 以珍味艳色为盛礼。其流至于S井贩鬻厮隶走卒,亦多缨帽湘鞋,纱裙

细裤。酒庐茶肆,异调新声,泊泊浸淫,靡焉勿振……逐末游习,相率成风。(万历《博平X志》卷四)

晚明城S风气表示在物量生活上是往朴尚华,《金瓶梅》对那方面能够说是死力展 陈。

《博平X志》

文学史家们责备《金瓶梅》所描写的S民生活是「穷奢极欲」,认为那是封建统治 阶级陈旧迂腐式微生活体例的流风所致,也许有其理由。 但假若我们将其

理解为次要是16 世纪后期商品经济兴旺的成果,将更契合汗青的本意。

并且,从汗青来看,那种新的时 代风气恰是对礼法束缚下拘束、守成、俭约的封建社会刻板生活体例的一种反动,表示 出汗青的活力。

只不外因为中国汗青开展的悲剧性,使其停留在原始的形态,并发作畸 变,未能成为新的汗青生活的起点。

我国封建礼法规定:「衣服有造,宫室有度,人徒有数,丧械器用,皆有等宜。」 (《荀子‧王造》)礼法的造定,目标是为了连结「贵贱不相逾」的品级

轨制,使尊卑贵贱, 各安其位,芸芸寡生,循礼蹈规。

墨元璋就说: 「贵贱无等,僭礼败度,此元之所以败 也。 」(宋濂《洪武圣政记》)

因而,《金瓶梅》里对衣食住行豪华的普及逃求的描写,其 本色是对礼法的毁坏。

如73 回写应伯爵「灯下看见西门庆白绫袄子上,罩着青段五彩飞 鱼蟒衣,张爪舞牙,高人一等,扬须鼓鬣,金碧掩映,蟠在身上,唬了一跳」。

因为按 明造,飞鱼蟒服是二品以上大官或锦衣卫堂上官才准穿的,西门庆那个山东提刑所千户 仅五品,天然没有资格服用,是明显的越造。

再如,据《明律例》《明会典》等,明初 对服拆的色彩用料限制甚严,民妇限用紫、绿、桃红和各类浅淡颜色,对大红色和金绣 闪光的锦罗丝缎制止

最严,违者本人、家长和工匠都要定罪。 但在《金瓶梅》中,大红 是妇女服拆最常见的颜色。

商妇吴月娘穿「大红妆花通袖袄儿」(15 回),滕妾李瓶儿 穿「大红五彩通袖罗袄儿」(25回),其他潘金莲、李娇儿、孟玉楼都有「大红五彩妆 花

锦鸡段子袍儿」(40回),连丫鬟迎春、玉箫、香兰也做「大红段子织金对衿袄」(41 回)。

那和《阅世编》所记明末各人梅香「非大红裹衣不华」完全一致。

同样,按明造 规定,只要官宦人家的贵妇人才气用金珠翠玉做头饰,但我们在《金瓶梅》中看到的仆 妇、娼妓、梅香都是珠翠满头。

在私有造社会里,消费程度的凹凸是以小我财富为根底的,可是晚明S民逃求豪华 成了一种社会的风气。 「家才担石,已贸绮罗; 积未锱铢,先营珠

翠。 」(顾起元《客座 赘语》卷2)

那种现象几乎触目皆是。 在《金瓶梅》中,帮闲常时节穷得连住的处所都没 有,被房主再三催逼,饭也没有食,妻子在家饿肚子。

亏应伯爵帮手说情,西门庆周济 他12两银子,就立即到街上为妻子「买了一领青杭绢女袄,一条绿绸裙子,月白云绸衫 儿,红绫袄子儿,共五件; 自

家也对身买了件鹅黄绫袄儿,丁香色绸曲身儿」(56 回)。 实是「家无担石之储,耻穿布素」(龚炜《巢林条记》卷6)。

第48 回,韩道国媳妇王六 儿为杀人犯苗青在西门庆面前受贿,得了一百两赃银,就「白天不闲,一夜没的睡,计 较着要打头面、治簪环,唤成衣来裁衣

从命新抽银丝髻」。

也是写的那种风气。 风气 所及,社会心理一定会发作改变,反过来说,风气也是人们普及看念心理的反映。

《金瓶梅》插图

读《金 瓶梅》,我们能够深深感触感染到,16 世纪后期人们的价值取向、道德意识、审美情趣等确 实呈现了有异往古的现象,表示出和传统看念的背离。

丹纳在〈英国文学史序言〉中说:

「假设一部文学做品内容丰富,而且人们晓得若何往阐明它,那么我们在做品中所找到 的,会是一种人的心理,时常也就是一个时代的心理,有时更是一

个种族的心理。」 [ 11]

《金 瓶梅》恰是如许一部做品。

《金瓶梅》第7 回写孟玉楼的丈夫死往一年多,想要改嫁。她亡夫的母舅张四「一心 举保与大街坊尚推官儿子尚举报酬继室」; 媒婆薛嫂则发动她嫁给

西门庆做妾。

按常理, 那两种抉择之间有很大的悬殊,嫁给前者就是举人老爷的夫人,跟了后者不外是中药展 老板的第三房小妻子。

所以张四振振有辞地说,尚举人「是斯文诗礼人家,又有庄田地 土颇过得日子」,「过往做大是,做小却不难为你了」。 但最 后的成果竟是孟玉楼自

己 对峙嫁了西门庆。

庄田地土、功名门第、明媒正娶都失往其应有的诱惑力,那都反映了 当事人的价值看念,无疑是对传统的一种挑战。 假设我们将那种看念阐明为商品经

济发 达的成果,也许其实不过火。

《金瓶梅》中良多事务和人物都表现了类似的看念心理。

许 多责备家愤慨地指出,《金瓶梅》的故事龌龊污浊,充满了贪赃枉法、敲诈勒索、尔虞 我诈、营奸卖俏的恶行和恶德,使生活失往了亮色,失往了诗

意和光辉。

但与其将那一 切回功于做者的创做,实不如回功于那必然要在汗青运行中固执表示本身的商品经济。

《金瓶梅》里的一切功责,假设说不是全数,至少大部门根源于金钱。

在《金瓶梅》世界 里,人们从心理上对金钱是那样的跪拜,以致于常时节把西门庆给他的 两碎银子放在 桌上,说出了如许发自肺腑的话:

「阿堵物,阿堵物!我瞧你光闪闪响当当的无价之宝,满身通麻了,恨没口水咽你下往。」(56 回)

金钱使一 切传统的次序、偶像和美德都失 往了纯洁的光圈,不论是天堂天堂、皇帝阁老、三坟五典、纲常名教、忠孝节义,通盘 被踩在脚下。

难怪在《金瓶梅》的描写中有西门庆主管吴典恩的利令智昏,西门庆伴计 韩道国的拐货背逃,西门庆把兄弟应伯爵的改换门庭等等事务的发作。

《金瓶梅》的做者面临现实人生,写出了丑,写出了恶,我们的责任不在于简单地指 责他应不该该写,而在于揣度他能否写出了汗青实在,而且往熟悉那

种丑与恶。

恩格斯 在责备费尔巴哈的时候曾经如许写道:

「在黑格尔那里,恶是汗青开展的动力藉以表示出来的形式。

那里有双重的意思,一方面,每一种新的朝上进步都一定表示为对某一神圣事物的亵渎,表示为对陈旧的、日渐衰亡的、但为习惯所崇奉的次序的背叛;

另一方面,自从阶级对立产生以来,恰是人的恶劣的情欲─贪欲和势力欲成了汗青开展的杠杆,关于那方面,例如封建轨制和资产阶级的汗青就是一个独

一无二的继续不竭的证明。

但是,费尔巴哈就没有想到要研究道德上的恶所起的汗青感化。」[12]

道德上的善和恶在历 史上所起的感化,只能因时代的差别而差别。 《金瓶梅》中西门庆有一段最惊世骇俗的 话:

却不道六合另有阴阳,男女天然共同……咱闻那佛祖西天,也行不外要黄金展地;阴司十殿,也要些楮镪营求。

咱只消尽那家私广为善事,就使**了嫦娥,和奸了织女,拐了许飞琼,盗了西王母的女儿,也不减我泼天富贵。(57回)

西门庆的话道出了人们在新的现实根底中产生的思惟看念,反映了以金钱为主宰的 社会的一种心态。

从某种原则看,它是一种恶,一种道德的倒退。 但须知,社会的前进, 反而往往是以旧道德的衰亡为代价的。

纲常伦理、忠孝节义本是中国封建社会赖以存在 的精神收柱,那种看念的摆荡标记着那一社会的危机,那恰是中国16 世纪后期急剧开展 的商品经济对封

建社会冲击的成果,虽然因为中国封建社会政治、经济构造的特殊不变 性,那股冲击力还不敷以从底子上摧毁旧轨制。

不外,传统伦理道德看念的摆荡,却在必然水平上突破了套在中世纪人们头上的精 神枷锁,使人道在某些方面得到伸展。

理学一贯是以「天理」来否认「人欲」的,而晚 明思惟家却必定「人欲」,那并不是个别思惟家为成立学派的独树一帜,现实它是根植于 社会经济现实的

理论升华,在那种社会思潮影响下开展起来的晚明文学新潮,也充溢着 如许的时代精神。

但是,汗青的一切都受它的大文化布景造约,中国16 世纪后期的汗青, 特殊是它的经济关系并没有从底子上为汗青量的打破供给充沛前提,于是开展的

成果只 能是如斯:

一切都闪现出畸变。 如「率性而为」的行为原则,其安康开展应该是逃求进 取、创造、个性和人生价值,却畸变成尽情逃求物量和精神的官能享受;

必定「人欲」, 原来在于必定人道的合理开展和它的合理要求,但成果却畸变成人的天然天性的恶劣膨胀。

《金瓶梅》中的性关系、性行为描写凸起地成为人们注目的问题,成为简单否认那 部做品的口实。

反之,另有很多热心的评论家或者申诉做品中的性行为描写其实不多,或 者从做者「表露」的动机、「惩恶」的目标和「塑造形象」的艺术需要等方面为

做品辩 解,似乎都未能把问题处理圆满。

其实,《金瓶梅》中的性行为描写其实不少,在做品中 它不只是那样的露骨、那样的肆意展陈,并且那横流的物欲,现实上已经渗进到做品的 审美情趣

之中,以致于删不堪删,躲不堪躲,需要我们从一个时代的特殊的社会心理进 行阐发。[ 13]

无论是从现象,仍是从心理,《金瓶梅》确是写出了许多汗青学家忘记写的那部门 汗青。

因为它包罗的汗青内容、美学内容和阿谁时代自己一样丰富复杂,使它无论是从 思惟看念,仍是从美学风貌上都显得那样的矛盾紊乱,那当然与做者的创

做心理机造有 很大关系,但从底子上说是为汗青所规定的。

因而理解《金瓶梅》那部做品,首要的应 当是准确掌握产生它的汗青文化布景。

那种对《金瓶梅》摘用一种固化的政治、道德或 艺术的责备形式来套解是很罕见其要领的。

小说是形象的汗青,《金瓶梅》恰是通过它广镜头的逼真的描写,告诉我们中国历 史上曾经有过如许一个时代:

畸形开展的商品经济正以史无前例的力量冲击着陈旧的社 会,变异着人们的生活体例、风俗风气和思惟看念;

但是,由那个古老封锁社会系统中 产生的种种新因素,因为自己的缺陷和原有构造的不变安稳,又在运动中扭曲变形; 于 是社会呈现了汗青一定要乞降

那个要求的现实上不成能实现之间的悲剧性抵触;

因而, 整个社会所履历的痛苦就由新社会即将临蓐前的阵痛,酿成了似乎永无休行的煎熬。

有 悲剧的时代,必有悲剧的人生。 即便阿谁经常造造别人悲剧的西门庆,也逃脱不了悲剧 的命运。

阿谁由「西门大郎」到「西门大官人」,又酿成「西门大老爷」的中国商人, 曾经表示过如何特殊的野性力量和进攻的姿势,那不只表示在他对利润的逃

乞降对异性 的占有,更表示在他对封建社会次序的侵扰和毁坏。

他凭仗金钱顺利地挤进了以庇护封 建次序为本能机能的权要行列,还有能量干涉其他官员的升贬(77回),从而令轨制和法令 的感化倒置。

当他色胆包六合到「世代簪缨」的招宣府往奸占林太太的时候,似乎大有 手提钱袋强闯贵族妇女密屋的欧洲资产阶级爆发户的气焰。

但曾几何时,西门庆和他的 事业就「灯吹火灭」,其「依附者亦皆如花落木枯而败亡」(〈满文本金瓶梅序〉)。

人们 老是将西门庆的结局回结于「纵欲丧身」,以其为「性格悲剧」,但那种熟悉明显是受 了《金瓶梅》做者对汗青和现实浅薄理解的影响。

西门庆的悲剧从素质上说是前本钱主 义中国商人的汗青悲剧。

中国历来就是大一统的皇权社会,有其构造的安定性,在那个社会里,权高于一切, 财不敌权,那就决定了中国商人最末只要以充任田主阶级的附庸做

为交换前提来保障自 己在必然限度内的保存和开展。 但商人也因而丢失了自我,并最末逃脱不了整体失败的 命运。

另一方面,虽然商人们的小我身世可能差别,但他们现实上产生于配合的文化土 壤,不成制止地带有孕育他们的阿谁社会的种种恶性的基因,强大的传统

文化气氛将促 进遗传因子从内部招致他们的自我扑灭。

因而,西门庆的悲剧早已包罗在他本身的过程 中,至于他以哪种形式自我完成,不外是小说家基于本身熟悉的安放罢了。

《金瓶梅》写中国16 世纪后期现实的汗青人生,不单单是开辟新的审美范畴的问题。

不管人们对文学能够有几种理解,文学的素质仍然是「人学」,因而文学越是迫近现 实人生,越能展现出它的价值和意义。

《金瓶梅》以前的中国长篇小说,或再现帝王将 相的风云功绩,或褒彰草莽英雄的心秉忠义,或描写仙佛神魔的奇异行径,其对象大多 带有抱负的、超

人的色彩,虽然此中的典范做品自有其永久的艺术魅力,但做者只能把 现实生活和本身的人生感触感染通过某种盘曲的形式表示出来,做品和现实人生连结较大的

间隔。

恰是在晚明思惟文化运动鞭策下,在社会新思潮的影响下,《金瓶梅》的做者把 他的目光投向了现代人的现实生活,他已经掉臂及小说必需以人物和故事

的不通俗来吸 引读者的传统,而是勤奋通过对现实的实在摹写,表示他的人生体验,并诡计在此中揭 示人生的真理。

虽然从整体来说,《金瓶梅》并非一部精雕细刻的做品,任何一位读 者都能够找出它许多弊端。 但那种与生活同步的、写实主义的「风俗史」性量

的做品的 呈现,应该说是小说艺术对生活的一种**;

而斗胆描画现实人生,其本色在于人、人 性在做为「人学」的文学范畴的一种自我必定,在某种水平上也表示了小说家主体意识 的醒觉,表白了中国

小说创做长足的朝上进步。

那种熟悉有的时候是需要以牺牲感性为代价的。好比,从感性来说,我们对《金瓶 梅》的美学风貌总觉得不大顺眼,流贯在那部做品中的那种庸俗、无聊、

浅薄、肉麻的 「S井气息」,很难和我们的美感要求合拍。

但是,假设我们付诸理性根究,就会发现, 所谓「S井气息」,不就是晚明时代的审美兴趣吗?

现实上它是其时文艺做品审美内容 从理性的、古典的转向豪情的、现实的那一汗青趋势的一定产品,是对中世纪传统的高 雅、恬淡的审美抱负和审美情

趣的一种毁坏。

《金瓶梅》的汗青和美学意义是由做品供给的,但那绝不是说那些都是做者的思惟体 现。

持久以来我们习惯于把做家的世界看、汗青看、艺术看等和做品的思惟内容、艺术 表示等同起来,那现实很随便招致我们对问题熟悉的偏颇。

其实,创做历来都是受做家 复杂心理机造造约的,做品的效果,良多更是做家始料不及的。 清人张竹坡评《金瓶梅》, 认为做者「独功财色」(〈竹

坡闲话〉)。 那是基于他《金瓶梅》是一部「泄愤」书的熟悉。

时下时髦的「《金瓶梅》是一部表露暗中的小说」的说法,说到底不外是张竹坡看 点的引申。

「财色」能够说是那部书描写对象最显著的特征,《金瓶梅》确实凸起描写 了晚明社会以金钱为纽带的人际关系和两性关系中的**成分,但说做者主

看上完全站 在责备的立场,恐非尽然。

不错,书中有揭露,有挖苦,「或刻露而尽相,或幽伏而含讥」,「着批一家,即骂尽诸色」[14]。

在注释以前,做者还特意写了报复「酒色财运」 的〈四贪词〉,书中也四处充溢着道德训诫,似乎使我们不克不及思疑他的道德立场。

但是, 那仅是问题的一个方面,另一方面,我们从小说对铜臭刺鼻、道德沦丧的世俗生活绘声 绘色的描写中,从做品所溢流出来的审美情趣中,还能够

深深感触感染到做者的别的一种心 理意识,即对财色深挚的兴致:

他放纵地衬着情欲,对偷期苟合和纵欲狂淫的床笫活动 也逐个加以描摹; 对人们围绕金钱的活动则连细节也不放过(如李三、黄四向西门庆借债, 借

了还,还了借,颠末很复杂,做者在十几回书中连写到此事,但最初的账目竟然不差)。

那就阐明, 做者确实为其时那种带有新色素的社会生活所振奋和冲动。

必需认可,在《金瓶梅》里,一方面是封建社会强大的思惟传统,一方面是生活提 供的新的意识看念,矛盾交错,当他声态并做地论述他的事务和人物的时

候,我们不由 钦佩他描写的才调; 而当他站出来颁发他的道德论时,我们立即感应他的浅薄和陈腐。

假设完全相信他的宣言,责备家可能只能受骗。《金瓶梅》做者创做的灵性来源于逼真 的生活体验,他的那种传统道德看念的热诚,对他的创做绝无促进意义。

不外,已经凝 结为一种「集体无意识」的中世纪正统思惟看念对那位做家的造约力量竟然如斯之大, 以致于他要把他的故事,他绘的生活,强行纳进

一个道德报应、宗教轮回的框子,那或 许恰是那位古代小说家的悲剧。

《古代短篇小说名做》

注 释:

1 马克思〈论犹太人问题〉,《马克思恩格斯全集》(北京:人民出书社,第一版)第1 卷,页433。

2 大大都研究者认为《金瓶梅》是做家小我创做,也有人提出《金瓶梅》是「集体创做」的说法,本文不取,拜见本书〈关于《金瓶梅》的创做成书问题〉。

3 巴尔札克〈《人世喜剧》媒介〉,《西方文论选》(下)(上海:上海译文出书社,1979 年),页168。

4 勃兰兑斯《十九世纪文学支流》(第5 分册)(北京:人民文学出书社,1982 年),页217。

5 恩格斯〈致玛‧哈克奈斯(1888 年4 月)〉,《马克思恩格斯选集》第4 卷(北京:人民出书社,1974 年),页462。

6 鲁迅《中国小说史略》,《鲁迅全集》(北京:人民文学出书社,1982 年)第9 卷,页180-181。

7 郑振铎(签名郭源新)〈谈《金瓶梅词话》〉,《文学》创刊号(1933 年7 月)。

8 转引自王丽娜〈《金瓶梅》在国外〉,《河北DX学报》1980 年第2 期。

9 李辰冬〈金瓶梅法文译本序〉,《大公报》文学副刊225 期(1932 年4 月25 日)。

10 马克思《本钱论》第3 卷(北京:人民出书社,第一版),页372。

11 伍蠡甫等《西方文论选》(下)(上海:上海译文出书社,1979 年),页311。

12 恩格斯〈路德维希‧费尔巴哈和德国古典哲学的末结〉,《马克思恩格斯选集》第4 卷,页233。

13 本文限于篇幅,暂不深论,容另文阐发(见本书〈论《金瓶梅》的性描写〉)。

14 鲁迅《中国小说史略》,《鲁迅全集》第9 卷,页180。

文章做者单元:上海师范DX

本文获受权颁发,原文刊于《文学遗产》, 1987年5期。后收录于《李时人金瓶梅研究精选集》,2015,台湾学生书局出书有限公司出书。转发请说明出处。