记者 曹竹青

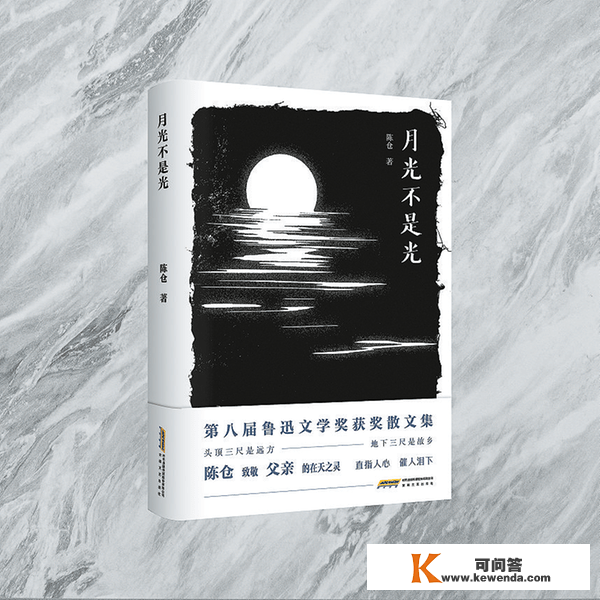

“中国文学盛典·鲁迅文学奖之夜”日前在北京举行,做家陈仓凭仗散文集《月光不是光》获第八届鲁迅文学奖散文杂文奖。《月光不是光》收录的八篇大散文,写的都是亲人与地盘、游子与故土的那些事。第八届鲁迅文学奖的颁奖辞是:《月光不是光》是通俗人迁移流变的生活信史,乡愁与热看同在、裂变与奋进交错。

从陕西农村走到上海,陈仓的小说写做从“进城系列”“扎根系列”到“安魂系列”,创做上层层递进,书写从农村到城市、从城市到农村的一种落差和轮回。陈仓在齐鲁晚报·齐鲁壹点的专访平分享了本身的文学生活生计和创做感悟。

一边放牛一边写“诗”,写做是一种很原始的激动

记者:能否先给各人讲述一下你的文学创做履历?

陈仓:我小时候是个放牛娃,底子不懂文学是什么工具,并且我的父亲母亲都是文盲,无论怎么往看,我和文学都是不沾边的。但是,十分希罕,中学结业的那年暑假,我没有看过什么课外书,不晓得文学为何物,不晓得做家诗报酬何物,不熟悉任何文学喜好者,我和文学之间是一片空白,就在那种空白的情状下,我竟然一边放牛一边起头写“诗”。我也不晓得为什么要写,到底怎么写,写了能干什么,但是我记得十分清晰,在一个没有用完的功课本上,天天城市写几句,写的比力多的是母亲。大意是,妈呀,你那么标致,你人那么好,应该已经当仙人了,假设你当仙人了,就赶紧来救救我。可惜的是,我的功课本和课本后来都消逝了,有的被姐姐剪了鞋样子,有的被父亲糊了墙,有的被当成了引火柴。

我对天宣誓,我绝对没有夸饰,我就是从那时候起头的。后来,我进城上学,才正式接触到了文学册本,最早读到的是汪国实、席慕蓉,后来读到的是尼摘和裴多菲,再后来才零零星散地读到了朦胧诗。对我影响更大的,绝对具有启蒙意义的,是我刚刚参与工做的那几年,我陆续熟悉了丹凤县城的三大诗人,远洲(张建民),秦建荣,王坚波,他们其时经常在中国权势巨子诗歌刊物上表态,是他们,把《诗刊》《星星》《诗神》那些专业的诗歌刊物,带进了我的文学视野,那敏捷扩展了我的眼界和审美。出格是每逢周末,我们小城的“四大才子”,成天带着本身的诗做,坐在丹江河边,爬上凤冠山顶,谈诗论诗,有时争得面红耳赤,有时又兴奋得抱成一团,我年纪最小,也是实正的学生。在那种气氛中,我的朝上进步能够说是神速,1994年,我二十明年,突然就走上了诗坛,《星星》诗刊在第10期栏目头条颁发了组诗《人物素描》,又在第三届中国星星诗歌大赛中获了大奖,在第11期刊发了参赛的组诗《静物适意》,《人物素描》被评为“每期一星”,彩色照片、简历和诗看发在第12期的封三。在一年之中,能三上《星星》诗刊,那可是中国第二大诗歌刊物,实有一夜成名的觉得。之所以各人对我那个诗人不太熟悉,次要原因是中间中断了八年,2008年回回文坛,从零起头,仍是以写诗为主,三年后颠末多轮评选,就参与了《诗刊》的青春诗会。各人都晓得,那是一个门槛,号称诗坛的黄埔军校。

展开全文

我写小说和散文也差不多,也不是我想写的,而是上天让我写的。可能到了2011年吧,我把父亲从陕西农村接到城里一路过春节,带他坐飞机,逛大雁塔,登西安城楼,到上海看海、洗桑拿、食暖锅……那些都是父亲的第一次,所以发作了许多令人心酸的工作,天天回家等父亲进睡以后,我就把父亲进城发作的工作,以日志的形式记了下来。那和当初写诗一样,不晓得为什么要写,不晓得写的是什么,也不晓得写了能干什么,归正就是一种很原始的激动。曲到2012年,我和一位诗人兼编纂的伴侣聊到了那些文字,他拿过往一看,十分震动,说能够拿往颁发。但是,转了两圈,都被退了回来,原因是我不是名家,几万字的散文底子颁发不了。

后来,我打印了一份寄给了《花城》,因为他们有一个“家族记忆”栏目, 2012年岁尾,我接到了样刊,翻开一看,竟然发在了中篇小说头条。蝴蝶效应就那么产生了,《小说选刊》头条转载了,《小说月报》《新华文摘》转载了,并且被收进了好几个年选。那么一篇十分写实的散文,因为一个标致的误会,酿成了我的“小说”成名做。我就连成一气,不论是不是散文,一口气写了好几篇,仅仅2013年就被《小说选刊》转载了三次,此中两次头条。不外一年时间,我就多了一个身份——小说家。

那就是人生的别致之处,似乎一切都是上天必定的。不外,我不相信上天,我相信命运在本身手中,你的路怎么走,走向哪里,本身其实不清晰,也无法掌握。你能做的就是披星带月,把那条路走得宽一点,走得长一点,走得亮堂一点,仅此罢了。

记者:那么,你颁发的小说童贞做是不是那个标致的误会?

陈仓:那只是我的“中篇小说”童贞做,我颁发的第一篇是小小说,可能快三十年了。我在县城工做的时候,单元有一台四通打印机,我很快学会了五笔字型输进法,那在其时十分了不得,相当于如今驾驶私家飞机。我的一位教师喊芦芙荭,长短常优良的小小说做家,他有一次从商州跑到了丹凤,躲在我的厨房里,白日平静写做,晚上我们两个聊天。他每写完一篇就交给我,我就操纵单元的四通帮他打印出来。我一边打印一边进修,很快就偷师胜利,写出了一篇小小说,名字喊《老猎人》,大意是有一个猎人,他历来没有打死过一只猎物,他妻子很生气,说打不到猎物那就别回家了。所以,他一小我住在山里,但是仍然打不到猎物。他打不到猎物不是枪法欠好,而是每次看到猎物都不忍心下手,就抬了抬手朝着天上的白云打一枪。后来,他老了,想家了,于是狠狠心,预备打一只猎物回家,千万没有想到,他闭着眼睛朝着猎物开了一枪,应声倒下的竟然是前来喊他回家的儿子……那个小小说发在《三秦都会报》,责任编纂是做家方英文,很快被《小小说选刊》转载了。再后来,我就专注写诗了,没有再写什么小说,却为后来写小说埋下了伏笔。

小说创做三个阶段,讲述乡土文明与城市文明的碰碰和合成

记者:你将本身的文学履历分为几个阶段?每个阶段的风气有何差别?每个阶段中,你的创做心态是什么,发作了哪些改动?优良的做家创做中不断求“变”求“新”,能连系你的创做体验来谈谈二者吗?

陈仓:严厉意义上来说,我系统化地停止创做只要十年,那十年是我文学创做的成熟期,并且是以小说创做为中心的,所以我就说说小说创做的三个阶段。

我的第一个阶段是“进城系列”,次要有18个中篇小说,红旗出书社搜集成了8本书,包罗《女儿进城》《父亲进城》《小猪进城》《傻子进城》《小妹进城》《影子进城》《米昔进城》《麦子进城》。“进城系列”次要讲述的对象是父亲、女儿、奶妈,以至是一头小猪,等一系列人物进城觅亲投亲的过程中,对城市生活方面的不适应和抵触,主题是“献给我们回不往的故土”。我举个例子,好比在《小猪进城》里,一头猪,在农村是牲口,农人饲养它的目标是为杀掉食肉,而在城里就成了宠物,人们养它的目标是为了拜托豪情;在《父亲进城》里,城里人以住着高楼大厦而骄傲,但是农人父亲不认为然,他觉得你楼再高,有山高吗?在博物馆里,看到一个金碗,大大都人起首想到的,是那个文物值几钱,但是农人父亲同样不认为然,你那个碗不克不及用来食饭还喊什么碗啊?所以说,“进城系列”想写差别的文化,写文化属性下边的人心和人道。

陈仓和父亲在老屋前

第二个阶段是“扎根系列”,次要有十几个中篇小说和一个长篇小说、两个长篇非虚构构成,包罗中篇小说《墓园里的春天》《地下三尺》《畴前从座庙》《摩擦取火》《再见白素贞》《反季生长》《通灵时间》《原始部落》,长篇小说《行痛药》,长篇非虚构《先觉》《动物忧伤》。“扎根系列”次要讲述的对象是进城打工者,表示他们在城市里的保存处境和存亡挣扎,根究的是日益式微的故土回不往了怎么办,那就是不竭地融进异乡,争取再造一个新故土,那时候的主题就酿成了“致敬承受我们的城市”。

第三个阶段就是刚刚起头的“安魂系列”,次要想以长篇小说为主,第一个长篇已经写好了,总共30多万字,陆续连结着催人泪下的风气,以布称心诗的故事和浓重的都会生活气息,塑造了一群底层年轻人敢爱敢拼、自暴自弃的人物形象。详细一点说,是以年轻人买房安家为主线,存眷年轻人若何创业、安魂的逃梦人生,所描写的主题看上往并不是什么大事,却正在深入影响着一代人的命运,根究家庭、城市、国度的平和平静、幸福和将来。

我觉得做家不只应该是思惟家,还应该是一个社会学家,我由“进城”到“扎根”到“安魂”,那种层层的递进是基于我对社会的看察和根究。但是,不管怎么递进,讲述乡土文明与城市文明的碰碰和合成是稳定的。我刚刚看了《远远的救世主》,书中说了一段话:“我们那个民族老是以有文化自居,却忘了问一句:有什么文化?是实理本相的文化仍是弱势文化?是契合事物法例的文化仍是违犯事物法例的文化?任何一种命运,回根到底都是那种文化属性的产品,不以人的意志为转移。”文明的核心仍是文化,人的一切都是由文化决定的,文化决定了人的价值看,也决定了人的审美,而审美能够决定人的命运,显示事物的素质和社会开展标的目的。

做家都是在不竭否认本身的过程中超越本身

记者:你的做品《月光不是光》获第八届鲁迅文学奖散文杂文奖。能否简单介绍下那部散文集的主题和特色?

陈仓:《月光不是光》共收录八篇大散文,包罗《我有一棵树》《父亲的风月》《哥哥的遗产》《月光不是光》《挽救父亲》《无根之病》等,写的都是亲人与地盘、游子与故土的那些事。那些做品颁发的时候,曾经感动过良多读者,可谓是篇篇催人泪下、句句曲戳人心。《我有一棵树》讲述父亲和形形色色的树木之间的命运纠缠。《父亲的风月》讲述父亲第一次进城的时候发作的一系列啼笑皆非又令人心酸落泪的故事。《哥哥的遗产》讲述哥哥在求助紧急时刻救了我的命,以本身的一条命换回了800块钱的补偿。《挽救父亲》讲述父亲病危住院的时候,子女们在人道与金钱、在灭亡与活着之间,苦苦挣扎和永不舍弃的故事……第八届鲁迅文学奖的颁奖辞是:《月光不是光》是通俗人迁移流变的生活信史,乡愁与热看同在、裂变与奋进交错。

记者:你到目前为行,最称心的做品是哪部?能否聊聊那部做品的创做过程和心得体味?

陈仓:十年间,我出书了20本书,每一本都像本身的一个儿女,都有着某种水平的偏心。从通俗读者的角度看,起头写的“进城系列”,固然在文字上还不敷成熟,但是像一位刚刚走出大山的村姑,懵懂,单纯,纯朴,稚嫩,亲热,良多人读了以后,觉得写的就是他们,因而产生了强烈的共喊。从专业的角度讲,后来写的“扎根系列”,无论是文学性仍是思惟性,完成度都是比力高的,出格在思惟性方面,不断是我逃求的目标。我觉得小说假设没有思惟性,那和“故事会”还有什么区别呢?好比,《畴前有座庙》,假僧人在救赎他人的过程中也救赎了本身;《墓园里的春天》,赋闲记者义葬了本身的老指导,不只创造了保存前提,还从头获得了恋爱;《地下三尺》,流离汉盖起了一座寺庙,不只实现了本身的崇奉愿看,还处理了社会的精神垃圾处置问题;《摩擦取火》,被冤枉的犯人出狱后,看到每一个有关或者无关的人,都外边活得还不如本身的时候,他立即原谅和宽大了整个世界;《原始部落》,洗头妹白小静,因为本身是为了尽孝才陷进尘凡的,所以她从工做中获得了自尊,以至有一点高尚感……

不外,做家都是在不竭否认本身的过程中超越本身的。如今的文学做品,更大的问题是切近性和可读性问题,那个问题不处理,文学会越来越被边沿化。所以,在处理了文学性与思惟性的问题后,我预备再处理一下可读性问题。我刚刚提到的新长篇,能够说是我目前为行更好看的一部做品,估量各人拿到手中都想一口气读完,并且还能从中找到本身的影子。

我的散文创做的源泉和精神的故土,只要秦岭山中的那一种地盘

记者:良多做家都有像莫言的‘高密东北乡’如许的精神故土,贾平凹评判说你是“把故土背在脊背上四处跑”,你的创做源泉、精神故土是哪儿?

陈仓:我的创做源泉,或者说文学的故土,那就是远方。不外,当我生活在故土的时候,我的远方就是城市,而当我来到城市生活的时候,我的远方又酿成了故土。详细一点而言,目前我的远方有两个,一个是秦岭山中的塔尔坪,另一个就是我借居的城市上海。塔尔坪是一个至今还没有通班车的村子,我和亲人们在那里生活了十几年,留下了我童年和少年的磨难记忆;上海是一个国际化的大都会,我在那座城市里安下了家扎下了根,渐渐地把本身一点一点地埋在那片地盘。我和其他做家纷歧样,我写的既不是城市文学,也不是乡土文学,我写的是从农村到城市、从城市到农村,如许的一种落差,如许的一种轮回。不外,我的散文,创做的源泉和精神的故土,只要秦岭山中的那一种地盘,因为我的亲人都是农人,我是从泥巴里长出来的,即便如今,我仍然坚信,我们所拥有的一切,都不是从天上掉下来的,而是从地盘里长出来的,包罗粮食、衣服和高楼大厦。

记者:我感应你栽下的文学之树,最枝繁叶茂的一棵就是进城小说,那是你最核心最有目共睹的部门,也许最有可能被文学史记住的部门。我觉得你有很深的农人般的故乡情结,那种情结让你即使到国际大都会生活多年,也要不竭地回看和反刍,进城小说恰好是你榨取小我体味、拜托心里绪感、链接城乡密码、看察世态情面、笔录时代变迁的一个绝佳暗语和载体。那么,在城乡的活动线上,你写做的企图或重心在哪里?

陈仓:我不是农人“般”的故乡情节,我其实是实正的农人,只不外我那个农人是生活在城市里罢了。不瞒你说,我在阳台的花盆里种过土豆,在一座萧条的公园里种过玉米,经常在梦里种麦子收麦子,以至有时候还会跑到乡间往,找到长着庄稼的地盘打打滚。不只如斯,从外表上来看,各人都说我长得像土豆,言下之意就是像农人,相由心生,证明我有一颗农人的心。

我不断走在跷跷板上,跷跷板的一头是故土,而另一头是异乡,我靠近哪一边,那一边就会下沉,另一边就会上升。我在创做进城小说的时候是“献给我们回不往的故土”,在创做扎根系列的时候是“致敬承受我们的城市”。既然故土回不往了,那出路只要一条,就是把根扎进异乡,成立一个新故土,所以我的企图或者说是我的重心仍是城市。不外,在城市化鼎力大举停止的今天,其实没有实正的城市和村落,那两种文明之间已经没有鸿沟了,你很难区分谁是城市人,谁又是村落人,谁过的是城市生活,谁过的是村落生活。

好的做品都不是写出来的,而是活出来的,是用我们的皮肉熬出来的

记者:小说不是写出来的,是一个做家生活的积存与根究的发作。要成为一个优良的做家,需要具备哪些特征和习惯?

陈仓:有些人说我是天才,诗歌、小说和散文都能写,是一个全体裁写做者,并且都写的还行。我觉得世界上底子不存在天才那种人,我说几句实心话,假设从文字和手艺的角度讲,我其实其实不会写做。但是,我食了良多的苦,童年的时候没有饭食,差点被活活饿死,眼睁睁地看着母亲和哥哥的灭亡,逼真地履历了亲人离往的痛;青年的时候又四处流落,遭到常人无法想象的损害。恰是因为磨难,让我特殊热爱生活,特殊热爱那个世界,觉得可以活下往就很超卓,就已经十分称心了,只要活着就能够扑捉任何美妙的工具。我经常比方本身就是一根天线,恰是因为本身的热爱,让我比一般人更灵敏,可以更深入地体味到人道,领受到六合传来给我的信息。我的灵敏大大地填补了我的文字功夫不敷的问题,所以我写出来的,都是我所熟悉的,以至都是生活中实正发作的。所以,我经常说,好的小说,好的散文,好的诗,都不是写出来的,而是活出来的,是用我们的皮肉熬出来的。

记者:你的本职工做是媒体人,媒体人与做家双重身份若何影响你的写做内容和标的目的?

陈仓:我在新闻行业干了二十多年,至今仍是一位有些设法的记者,深度参与过报纸的市场化革新,我曾经提出了一个理念,就是新闻要有用、要充满人文关心,可能意思是有价值的新闻要有好心,能搀扶帮助和引导人们走向美妙生活。在那种看念的感化下,我筹谋过良多慈悲活动,让记者操纵报纸做了良多善事。那些理念,也是我小我的人生看和价值看,所以在写小说的时候,无论碰着什么题材,我都秉承着同样的理念,传布善的思惟,给人一束光。我不断说,我不喜好恶恨恨的负面情感特殊重的做品,包罗新闻做品和文学做品,我喜好给人以温热和力量的做品,让人读了之后,会从中找到标的目的,增加生活的勇气,注进热情和动力。我在多个场协做过比方,就像有人来问路,你只是告诉他,天有多么黑,路有多么长,中间出过车祸,出过匪徒,闹过鬼,而不给人家一盏灯,不告诉人家到底有多远,朝着哪个标的目的走,目标地的风光有多好,那是完全不合错误的。

记者:有些文学喜好者写得比力浅,局限于小我,做为一个文学上的前辈,你对他们有什么定见或者体味分享?

陈仓:我不是前辈,我仍是一个文学上的学生,我需要进修的处所还良多。我也没有什么体味,我只要一点体味,就是文如其人,像上边说的那样,好好活着,好好修行,包罗好好根究,当你无限接近以至是活成小说、活成散文、活成诗的时候,恰是能写出优良做品的那一天,因为每一篇做品都是你本身的翻版,每一个文字都是你的另一条命。

做家简介:

陈仓,陕西丹凤县人,70后诗人、做家、媒体人。出书有“进城系列”小说集八本、长篇小说《后土寺》《行痛药》、长篇散文《先觉》《动物忧伤》、散文集《月光不是光》、小说集《地下三尺》《再见白素贞》《畴前有座庙》、诗集《醒神》《艾的门》《诗上海》等21部。

曾获第八届鲁迅文学奖、第二届方志敏文学奖、第三届三毛散文奖大奖、《小说选刊》双年奖、第三届中国星星新诗奖、第三届中国红高粱诗歌奖、中国小说学会年度好小说(排行榜)等各类文学奖项三十余次。

曾参与《诗刊》社第28届青春诗会。各类做品均以曲指人心、催人泪下而见长,创做主题“献给我们回不往的故土”已成为大移民时代的文化符号。

(《历山》文学季刊、齐鲁晚报·齐鲁壹点 结合报导)