又到了“凯奖绘本评论”专栏时间了!那个专栏由儿童文学、性别与现代文学文化研究者王帅乃执笔,一一梳理和点评已有中文版的凯迪克金奖绘本,看看一本丹青书除了功用性,还能够从哪些角度赏析,以及80多年来凯奖履历的改变。

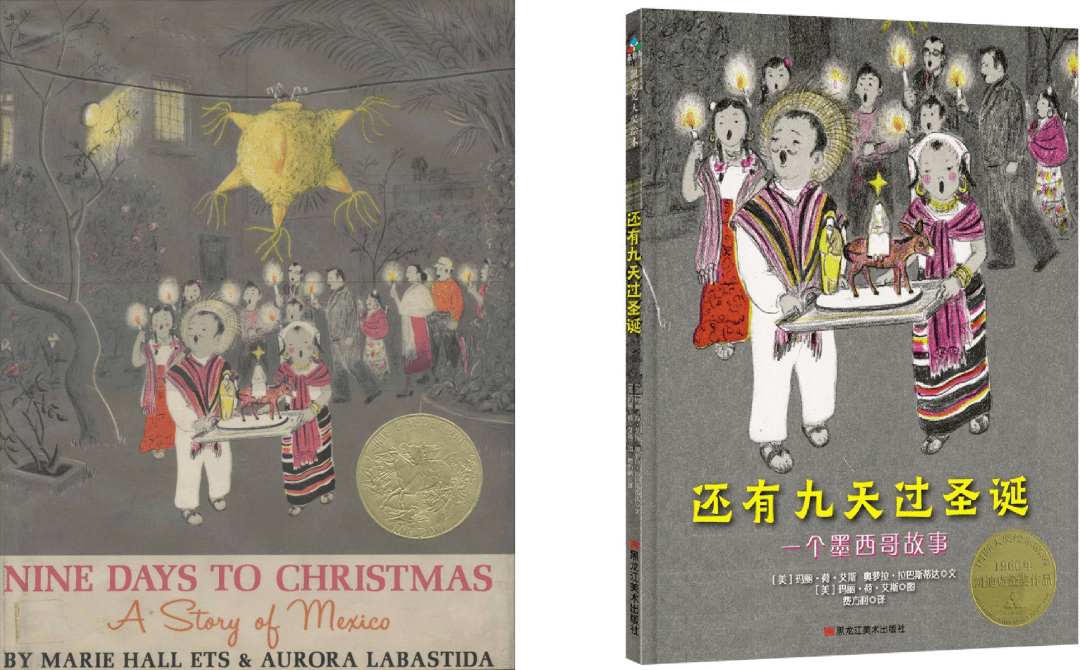

从1939年的凯迪克金奖绘本起头,新京报小童书已经推出了18期评论。第19期我们将打开1960年的金奖绘本《还有九天过圣诞:一个墨西哥故事》(Nine Days to Christmas:A Story of Mexico)。该书的中文版已由童书品牌丛林鱼引进。

左图为英文版封面,右图为中文版封面。

那本书固然是以墨西哥在圣诞节前举办的传统活动波萨达斯巡游为故事布景,但次要讲述的是小女孩赛茜在严重节日到来之前几经辗转的心绪。绘本不竭描写她在活动前一个半月的日常生活,来凸起孩子在节日前那种“时间啊怎么还不快点走”的百无聊赖。当波萨达斯巡游实的到来了,需要根据传统风俗砸开皮纳塔时,赛茜又期看各人不要砸开它,她把皮纳塔当成了一颗实正的星星。在小女孩孤单的世界里,她不断用丰富的想象安抚着本身。

看到那本书,你会想起本身小时候期待过节时的心绪吗?不论是西方的圣诞节,仍是我们的春节,它们都被付与了许多意味深长的传说故事。拥有智识的我们,应该相信那些虚构之事吗?本期凯奖绘本评论,我们借由那本绘本往探觅节日流行的更大奥秘。

圣诞节:向后看是春天,向前看是儿童

波萨达斯巡游活动,每年自12月16日起头,继续至安然夜,为期九天,流行于墨西哥。那段时间内大人、小孩天天抬着约瑟和玛利亚塑像,模仿《圣经》里二人往往伯利恒求宿、玛利亚在马厩生下耶稣的故事,挨家挨户敲门、求宿被拒,最末塑像会被一户人家采用(人们会指定九户人家做每个晚上的招待家庭,所以《还有九天过圣诞》中母亲对女儿说她们能够“申请”往办第一场)。

展开全文

赛茜盼看着能够拥有一个皮纳塔。

而绘本里提到的皮纳塔,凡是由纸浆、陶器和布造成,里面拆满了糖果,在安然夜晚上高高挂起,人们将其突破祈求好运。那一传统据说是由马可·波罗从中国传进欧洲,再由欧洲人带到墨西哥,但因为马可·波罗事实能否到过中国存有争议,那一结论的可靠性也就有待察看。现实上,在12月末类似突破拆满种子的容器祈福的仪式在各大洲本也其实不少见,中美洲早在玛雅文明时就有那一类似现代击打皮纳塔的风俗,阿兹特克人纪念太阳神威齐洛波奇异利的生日时也有此类仪式。根据本地笔录,皮纳塔于1586年在墨西哥城以北的现代墨西哥州的阿科尔曼初次用于传福音。也就是说,和欧美许多**教节日类似,如今被认为是源于宗教文化的传统风俗,其实是脱胎自更古早的农业文明社会为祈福消费而创生的节日仪式。

在原始思维中,施行突破容器、撒出各处充沛种子的交感巫术,是召唤着来年大地丰收、物产丰富。**教文化传进中美洲以后,牧师们为了传布教义,便借用了本地原有的岁暮祈福仪式,逐步把早期文明中向“大地之母”托南津祈福的冬至节和祈求太阳神重生(那两个节日都在十二月中下旬)的故事转换为了圣子重生——那一过程与在欧洲本土耶稣重生故事代替古罗马农神节的汗青非常类似。

农神节是古罗马最闻名的节日,其功用相当于古希腊的克洛诺斯节,它们都有祈求光亮重生的内涵。同时,在那两个节日里,社会次序被倾覆,人们处在一片狂欢气氛中,宴饮、跳舞、赌博、仆人为奴隶供给办事、女性异拆成男性,孩子们被鼓舞自在玩耍、参与节日的各类欢乐仪式(克洛诺斯节是对“黄金时代”憧憬的表现,传说那是宙斯之父克洛诺斯统治的时代,彼时大地主动出产食物,人们无需劳动,天然也就不存在奴隶造,人与人之间协调平等地生活)。中世纪时,因为圣诞节与农神节的日期十分接近,西欧的许多**徒过的圣诞节仍然延续了农神节的传统,是一个喧闹、酗酒、赌博和暴饮暴食的期间。也是在中世纪的法国和瑞士,12月28日会有一名男孩被选举为“一日主教”,他会拆模做样地发布法令,没上没下的传统在那一仪式上也得到了表现。

不管是祈求重生/重生,仍是突破品级次序,那两种内涵可能都为现代圣诞节中儿童非分特别遭到存眷、饰演重要角色的成果种下了原始基因。其实细究起来,圣诞节原来就是以“儿童耶稣”为焦点的节日,那是一个存眷“一位了不得的孩子的降生以及若何降生”的故事。

《圣经》里有如许几段话,在研究儿童文学的我眼里却是以文学隐喻之法道出了世界上不克不及被认可平等看待的儿童们的处境——“道成了肉身,住在我们中间。他在世界,世界也是借着他造的,世界却不熟悉他。他到本身的处所来,本身的人倒不招待他。”圣子的遭遇未尝不克不及看做儿童的生活寓言,他们是重生、是将来世界的创造者、是期看之光,却无法自证许多时候他们的伶俐良善(以至逻辑力)更胜成人。

在《还有九天过圣诞》中,本来忧伤的赛茜也是因为“我们为世界创造了一颗新的星星”而从头充满活力,而那颗星星是属于她和她的布娃娃加比纳的。其实,每一个孩子本身又何尝不是一颗星星,他们会为世界创造新的光线。

不情愿突破皮纳塔的赛茜用“一颗实正的星星”来安抚本身。

为了让孩子往相信一种美妙

我有时会想,圣诞节对我们的文化而言,事实意味着什么。其实大致是一个“给人带来快乐的节日大派对”罢了。在那片疆土上,人们反而最安适地返回到了那个节日早期所逃求的休摄生息以待来年丰收的意义中,美食乐音、结彩张灯、人头攒动、聚会狂欢,孩子们等待礼品,妄想天空有驯鹿车飞过,留下一串银**像星星一样闪烁。

我在读本科的时候是本校话剧社的成员,印象中其时剧社的编剧改编《彼得·潘》时写了如许一句话:“每当一个孩子不再相信圣诞白叟,宇宙中就会有一颗星星死往。”原做里小仙子丁卡奄奄一息时,彼得向所有梦想着永无岛的孩子求救“假设你们相信有仙子的存在,就拍鼓掌,救救丁卡”,虽然不是所有孩子都相信,但那些鼓掌声已经足以让丁卡恢新生力。我对那句改编的词印象颇深,可能是有“切身体味”之故,每一年我们总能听到那片地盘上有许多成人忧心忡忡地教导孩子,或分享育儿体味:应该尽早让孩子从虚幻的相信中熟悉到圣诞白叟之说的不实,不然倒霉于儿童的认知发育。

其实一方面,跟着年龄的增长,孩子们到了ZX时代差不多也都猜得到家中的礼品是父母早早预备好而非白胡子红衣白叟送来,其实无须过于担忧。另一方面我仍是想说说虚构进侵现实,妄想革新现实之事。现在,地球上不行一处圣诞邮局,此中最有名也被认为是最“正宗”的芬兰圣诞邮局每年领受来自全世界198个国度的小伴侣来信,会用包罗中文在内的12种语言回信,有时候读信的“圣诞精灵”还会是和写信人差不多大的芬兰小伴侣,哦,我是说圣诞小精灵。

芬兰圣诞白叟官方邮局。

为了让孩子们往相信一种美妙,有人实的造出了接近于那种美妙的工具,有人将圣诞白叟做为一份能收获快乐和价值感的工做,有人意愿往做分类和回信的圣诞精灵。那么,圣诞白叟是存在的仍是不存在的?

他如今不单“存在”,还会给人回信,他此刻可能不是拥有神异力量,可以在天上飞的红衣白叟,然而我们又焉知将来的哪一天他们不会实的坐着雪橇拉车在天上飞,是吧?

现代科技开展得如斯神速,假设说此刻有情面愿为了成全全人类的浪漫想象,实的创造了如许的圣诞邮局,并雇佣工做人员或者邀请意愿者往做圣诞白叟回信,那么未来为什么没有可能他们会成为更大的团体,而那时人类也实的有才能造造出、乘坐着更便当又标致的交通东西在天空掠过,实的在每一户有孩子的人家和相信有圣诞白叟的人家的窗台上都放一盒圣诞礼品?为什么我们不克不及够想象有如许的一天?昔时人类莫非不就是如许“异想天开”地把飞机带到地球上的吗?

我想,那些被呵护着那份“相信”而不遭到外力强行打断的孩子即便已然具备了区分传说与现实的智识,他仍然会是人群中那些更有才能往相信、并身体力行促成将来世界拥有“实正圣诞白叟”的人,他会成为更有才能往想象一个美妙世界的人。他们会深入地领会妄想虚构的奥秘,了然圣诞白叟是以一种隐喻的体例存在着而不是急着往否认。他们对以下事实也会有更深层的理解——所谓“实正的圣诞白叟”就是那些爱着孩子们的人类本身。人类会永不断息地创造一项又一项神异之事。

往将梦想的美妙落成为现实、创生一个梦幻般的现实,比断言不存在如许的一种现实要有趣得多,也有意义得多。我们其实不欠缺对现实拥有丰富体味以至老于世故的人,我们缺的是用那种继续的、不竭的想象力往鞭策世界往前走,鞭策我们所保存的星球酿成一个更美妙的家园的人。如前文所说,人类不是总在圣诞节时憧憬过往的“黄金时代”吗?我们不是总爱在怀旧做品中逃溯其实其实不存在的黄金时代吗?面临那些美妙想象的时候,我们为什么不克不及更有前程一点,借着它们风翼的托举,往向将来索要一个、往为将来建造一个黄金时代呢?

孤单的孩子和格林奇偷不走的节日

其实,《还有九天过圣诞》也是一个悄悄地写着儿童孤单的故事。

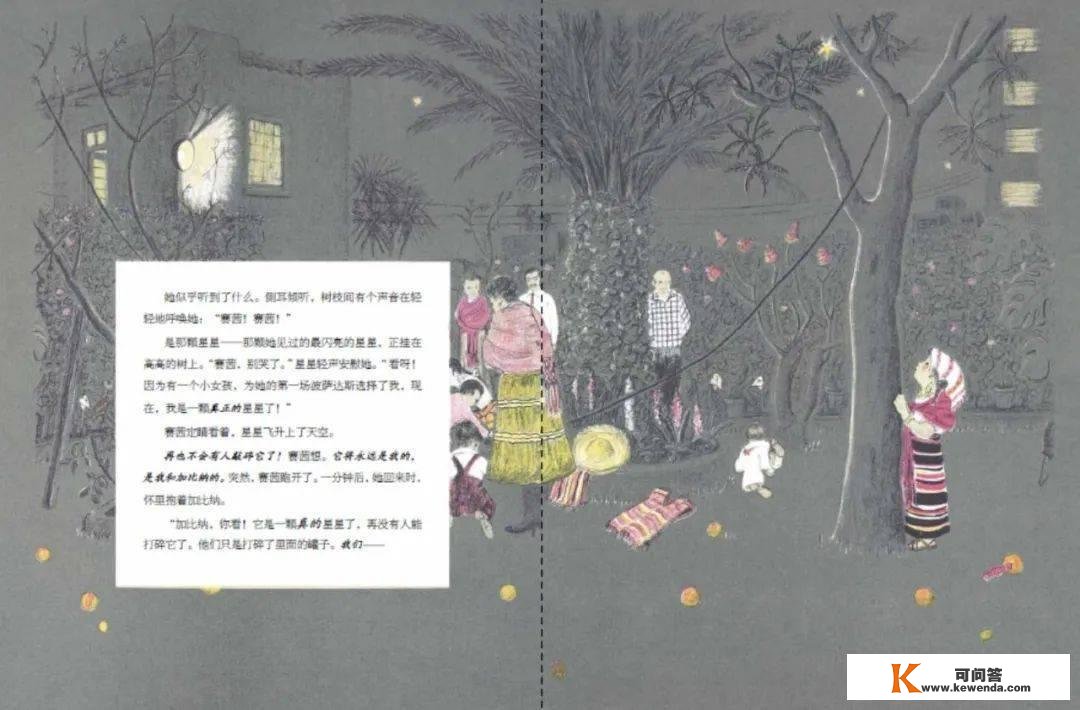

我给伴侣念那个绘本时,对方听着听着就起头打瞌睡,说做品语言有点不简洁,“我以至想帮它缩写一下”。我说有个美国读者在册本评分网站上也那么写来着,想缩写一下。那个故事可能不太合适念给人听,但似乎十分合适一小我坐着静静地一页一页地翻看。深灰的底色里同化着亮粉和明黄两色,比照明显,使得暗色愈加黯然而亮色出格耀眼。孩子心里世界少人分享,贫乏人大白并陪同着她的孤寂和期盼。在灰色的画面中,她经常背对着读者,几乎是数着天数期待阿谁节日的降临。

普通日子里,赛茜无时无刻不在盼看着波萨达斯巡游的到来。

还有一个半月的时间赛茜就起头盼愿那场属于她的波萨达斯巡游,那种漫长和等待或许每个提早两个月晓得本校春游日期的孩子都大白,时间啊怎么还不快点走。于是我们看到整部绘本绝大大都页面都不是在描画那场浩大活动的时刻,而是一个小姑娘跟着母亲上街看日常生活一景——两位老太太卖玉米面薄饼;看到她在幼儿园画画跳舞,在胡椒树下聚集,拿到教师分的糖果;看她抱着娃娃加比纳坐在围着铁栏的门前朝街上张看,见到鸟估客立马跑回院中看本身的小鸟有没有飞走;看她在跟家人到公园里玩耍时,一小我蹲在湖边喂鸭子、告诉它们她就要有本身的波萨达斯了,回到家里后把本身泡在水中当鸭子;看她跟着女佣们上街列队等垃圾车。如许诲人不倦,拉长叙事节拍,无非是百无聊赖,她只是在给本身找点工具看,找点工作想,好让时间过得更随便一些;她太小,要么只能被留在家里对着铁栅门**,要么就是跟着各类差别的女性到那里那里,跟着她们才气偶尔得一次上街的时机。

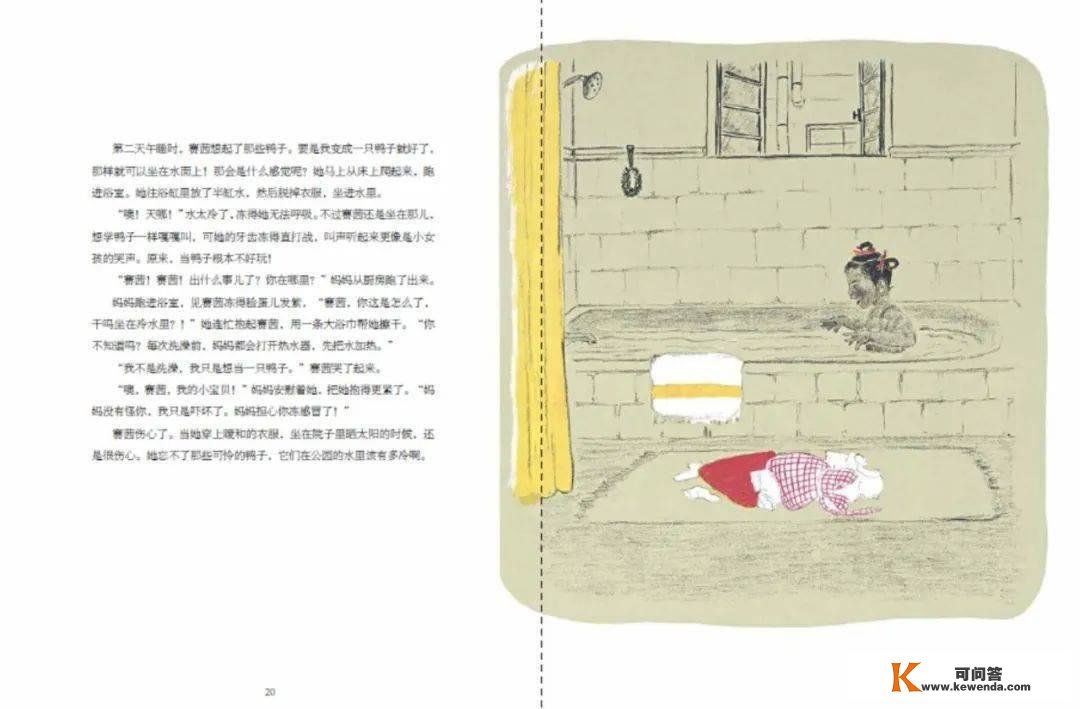

出格是她将本身泡在水里被冻哭的阿谁情节,固然有几分为小姑娘最初的利他表示做展垫的感化,但放在节日绘本里仍然是很高耸的,在讲述平静生活和期待欢乐节日的儿童绘本里突然杀出了灭亡的一抹淡影和恐惧。赛茜说她只是想晓得当鸭子是什么觉得,被母亲抱出浴缸后,在院子里晒太阳时她还在因为鸭子泡在水里竟是那样冷而悲伤。所有那些心理,她都没有告诉任何亲人伴侣。那更像是对个别孤单和虚无感的书写。一个小小孩,在那里与人类普及拥有的永久的孤单有了初度近间隔的接触,那是她未来无数次要面临和体味的感触感染。

我本身上幼儿园时,曾因为不克不及适应此中的生活而休学回家半年。那半年里,陪同我的只要念佛且不善言辞的外婆和院子里被墙头朋分的不竭改变的阳光外形。天天父母往上班将大门落锁后,整个家就陷进沉寂,我就在庭前一寸寸光影挪动中本身找到了《新华字典》里所有声母韵母摆列的法例,找到了每个字音在此中大致的位置,到后来想查某一个字时间接往里翻几次就能找到它——当一个小孩子孤单无聊时,什么希罕的事都能干得出来。

我们看那个绘本里的赛茜那样详尽地讲节前看似完全无关的日常,但在每页大块的文字里总有一句话会提到节日,假设那大块琐碎的文字是灰色生活和女孩百无聊赖的心绪,那么那句和节日有关的文字就是灰色日常里的一点亮堂,她盼看无意义的时间快点过往却迫不得已。假设删除时间能像删除文字一样,那赛茜必然本身就把那些无聊光阴给剪除了,她无法跳过那些絮絮不休绵长不尽的文字,是因为到目前为行,她和任何人都无法跳过时间。

用漫长的文字模仿时间节拍、引导读者同步领略故事人物感触感染的写做其实不稀有。譬如在雨果的《巴黎圣母院》中,诗人参与愚人王**那天,做品大篇幅的文字消耗在描述台上台下糟乱一片的情状,情节在此处停顿了相当长的时间,长到微信读书里有读者在此处做标签说“我已经不晓得在那本书里读到了什么,颠末长时间的停顿,我已经把前面的情节忘了”,读者有了一种什么都没读进往的感触感染,而那很可能本就是做者的企图。如斯,读书者便切身感触感染到了现场看寡头晕目眩耳炸、脑袋里徒留一个充满噪音和杂乱而在意义和体悟上却乏善可陈的空耗的时间段落——那是写做者以叙事时间消耗的办法来构造场景气氛,从而连结读者和论述者同步体验那场浩大**仪式的荒谬无聊(以及埋躲甚深的做家对满含生命力的巴黎通俗S民的喜欢,浪漫主义做家对那种俗世公众的生命力往往是难以抗拒的)。

于是我们的小女孩仆人公只好一面靠消耗时间试图把它的存在略过,一面又不克不及自控地想起节日,而每当她看到那点亮色,时间便又起头行走,她诡计漠视的工具又活过来、围绕着她。好在我们仍是能在那些句子中看到,“阿谁时刻”在一步一步走近。某种角度而言,那些句子也成了我们揣度故事节拍改变和定位故事时间事实停顿到何处的浮标。凡此种种,实是每个孤单的期待者都必需面临的悖论。

灵敏的、充满想象力的赛茜坐在冷水里体味当鸭子的觉得。

那种只属于小我的孤单,在《还有九天过圣诞》里无处不在。当赛茜站在出卖皮纳塔的摊子前,整个S场的喧闹起头褪往,而那些色彩斑斓的皮纳塔则热闹起来,它们对她说话,纷繁要她选本身带回家。像如许的故事,我们在安徒生的《小意达的花》和霍夫曼的《胡桃夹子与老鼠国王》中都曾经看到过,不被重视却灵敏的、充满想象力的孩子老是会遭遇一个属于她的“午夜奥秘花园”,花朵、夹胡桃的东西,以至节日仪式的容器都能够成为她们倾吐和共舞的对象,她们会有一个大派对,她们共享奥秘,她们能自在出进一个封锁的、隔断成人的空间。

赛茜和皮纳塔的S场对话只是传统故事中午夜奥秘花园的一个现代和日常简易版本,当妈妈走过来,封锁隔断的奥秘空间便褪下了隔离罩,皮纳塔们立即恢复了平静缄默的常态。那种觉得就似乎,我们深夜坐在客厅里时能够对暗中房间有无数喧闹的想象,而一旦开灯,所有的热闹都回于沉寂。那种觉得是儿童与成人共有的,因为它诉诸孤单自己和妄想自救那一体例,就像诗人夏尔·克罗说:

“我末于瞥见了偷偷停止的狂欢,我闻声了窸窸窣窣的小步舞曲,我打乱了家具里面正在筹谋的阴谋阴谋。”

“我末于瞥见了偷偷停止的狂欢,我闻声了窸窸窣窣的小步舞曲,我打乱了家具里面正在筹谋的阴谋阴谋。”

而一旦翻开箱子,他却发现:

“光和火熄灭了,文雅、诱人的客人和年老的晚辈在紊乱中离往,丝毫掉臂及他们的威严,在玻璃门、走廊和柱廊里;椅子、桌子和窗帘通盘蒸发了。客厅照旧空荡荡,平静而整洁。”

孩子是会孤单的,我们必然要意识到那一点,我不是在说孤寂无人打趣,而是精神上的孤单和失落——他们也是人类啊。他们可能还不晓得有个词喊虚无,但同为人类,他们是可以体味到那种不安、焦灼和没出处的惧怕的。而且,他们孤单的内容、他们对孤单的想象以及他们用来安抚本身的体例都很丰富,很可能比成人更丰富——其实那是符合情理的,假设成人觉得孤单、觉得到本身有被虚无吞噬的风险时,我们可能会借助那个世界上一切外在的物量设备,往消磨时间,消减掉那份对虚无的焦虑,然后让本身在热闹傍边往忘掉那种孤单的凄清寥寂;但关于孩子而言,因为身体上先天的弱势,他们体型太小又很娇弱,出格是生活在城S的孩子,他们在本身所保存之地的许多空间设备那里是被限造单独进进的。那么对他来说最便利也最有力的驱除孤单的体例,就是想象。当他们自处之时,只要想象。

也因而他们比谁都更渴盼节日的到来。

一方面,节日是非分特别宽大妄想的、有着童话气量的时刻,节日所赐与人们的快乐有相当一部门是倚赖于妄想的赋义;另一方面,无论若何我们城S在节日里突破一些端方,脱轨失序和位置倒置、成为焦点带给社群中最弱势的成员以浩荡的快乐;而关于过波萨达斯节的小女孩赛茜来说,那个节日某种意义上也更像是她的一次“成人仪式”(那小我类学上的概念或许此处仍是改为“生长仪式”更安妥一些,或许对现代儿童而言,他们将履历不行一次“成人仪式”),她最末穿越灰暗,靠着本身的力量将本身从虚无中领出,获得了驱逐后者下一次挑战的力量。节日是如斯重要,做为比儿童早来到那个世界许多年的成人和带他们来到世界上的人,假设能够的话,就不要再缩减他们其实不多的自我解放之道吧。

而找回失落的自我、逃求快乐——那本就是走出了原始世界的祭奠需求之后,节日在现代仍能流行的更大奥秘。一旦人们感触感染过某个节日所带来的快乐,它在人们心中的位置就很难肃除。在苏斯博士的《格林奇偷走了圣诞节》中,忌恨人们可以过节的绿精灵格林奇偷走了圣诞节仪式所需的一切物资装备,彩灯、礼品、圣诞树,等等等等,圣诞节却仍然到来了。小镇上的人走落发门一路唱歌,歌声从低低悄悄的到越来越快乐清澈,一颗金色的星星闪着光,就像《还有九天过圣诞》的最初那样升上天空。格林奇充满猜疑而不能不从头根究一个问题:或许节日的意义不但是仪式自己(在它看来显得有些拆模做样、好笑愚笨)和商铺百货(充满消费主义庸俗)?或许节日,可能,还意味着更多?

假设做为成人的我们也能像格林奇那样认实地想一想那个问题,那么我们可能也能像它一样,最末获得十二个格林奇般的力量,“载着满车奔跑,迎着清晨的荣耀,从褶皱峰往下滑行”。我们会高声吹着孩子们的喇叭,将那些圣诞节的小玩意儿回还他们,满带笑意地在“没大没小”的盛宴上领受一份谦虚恭敬地为小女孩片肉的办事。

附记

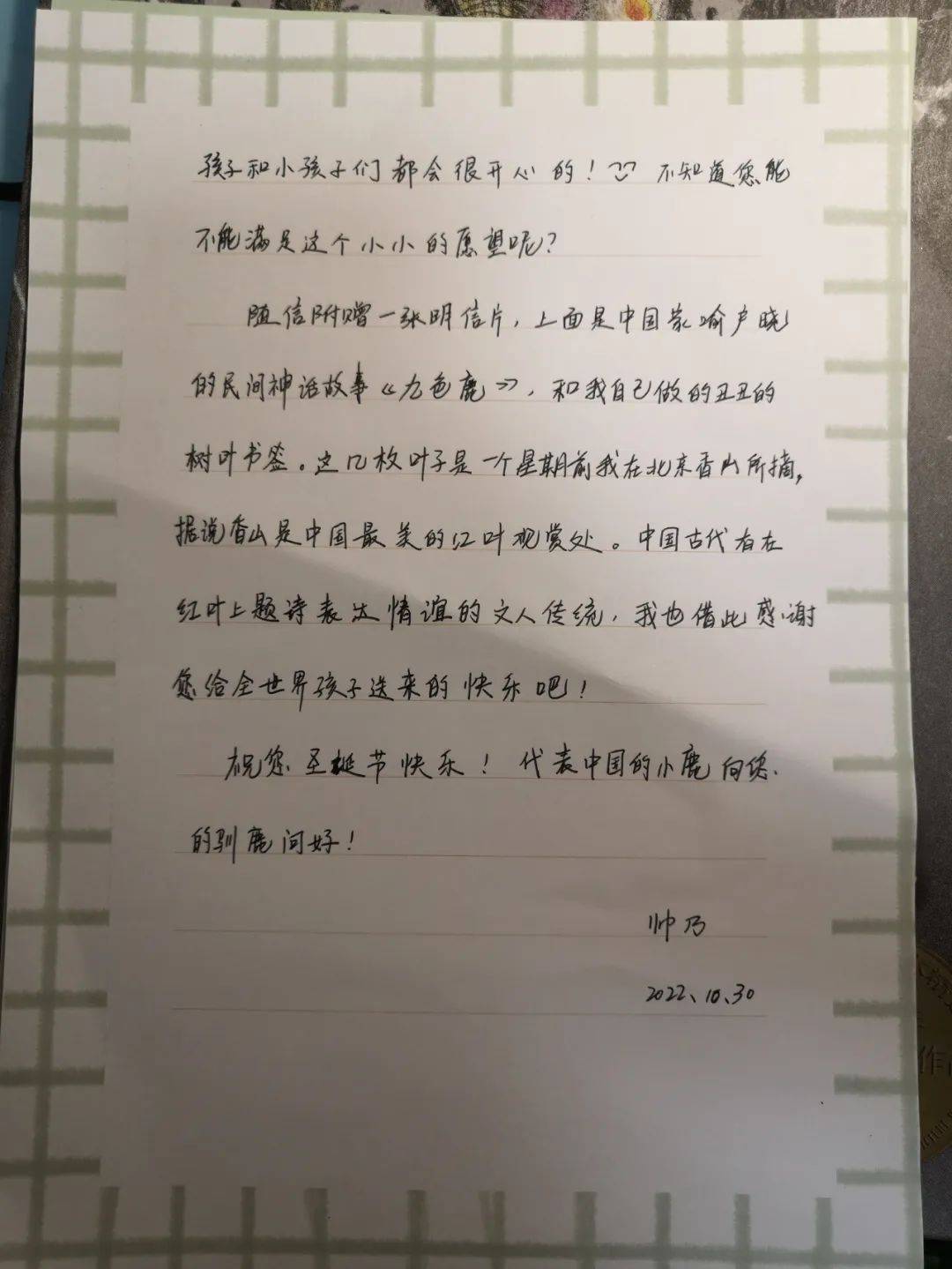

写做那篇文章时我给芬兰的北极邮局写了一封信,为我们的读者向圣诞白叟问好,并在信中放了回邮券(我第一次往投信时,邮局工做人员说“你问的回邮券都是十几二十年前的事了,如今邮局不出卖”,所幸收集上尚能购得)。或许因为疫情关系,文章发布之时我们仍无法见到圣诞白叟的回信(那么未来若收到回信必然请编纂择期附上),或许我们永久不克不及比及回信(圣诞白叟会挑选一些信件回复),但我相信那封厚厚的信必然安安好好地躺在北极邮局的某个柜子里——我查抄了好几遍确保地址无误、连同中国香山的红叶和小伴侣的祝愿,陪伴着北极光的升起与落下。

做者/王帅乃

编纂/申婵

校对/杨许丽