因死的人太多了,烧不外来,就把一小我的骨灰分拆在几个匣子里

(孟庆祥口述)提起“满洲国”出劳工的事来实喊人痛心。那时候日本鬼子底子不拿中国人当人看,只当牛马利用。加上一帮汉奸、仕宦们当爪牙,出劳工的贫民是没有活路的。他们口头上说:生齿多的要出,哥们多的要出,有钱户要出。现实上无论生齿几,让谁出就必需出,以至和处所“头行”不睦的,妻子被看中的也逃不外,就连光棍一人没家没业的,也给你安上个“浮浪者”的名义把你挠往。人家有钱的或摊一个,能够雇贫民顶,有势的和官家有点联络的,底子就摊不上。总之,最不利的是贫民。

康德10年我43岁,住在吉林省桦甸县桦树林子村,那时候家里6口人。有我弟弟庆林,有前房妻子扔下的3个姑娘和新续娶不到4个月的“老伴”,我们哥俩只种30亩地,生活很困难。

昔时9月的一天,村公所给我下个通知,喊我家出1名劳工,时间是6个月。我和弟弟先前诡计跑出往躲躲,后来想到,但凡有家有业的没有躲过往的,还得找点苦食,轻则打一顿,缴了国民手帐,重的给你安个反满抗日的名堂,把你送官定罪。无法,只得我往出劳工了。

此次我们屯往了7小我,全村100余人。往县里送的时候,有村上的劳务系长跟着,还有差人扛枪押送。到县住在劳工店,怕时间呆长了出事,第二天每人发了两个窝窝头,就把我们用带篷子的汽车送到磐石县。

颠末日本人查抄身体以后,正式编了队。我编在第一中队二小队一分队。其时,怕我们劳工逃跑,都互相打了连环保。晚上聚集起来,队长拿着棒子在道两旁看着,劳工站队在中间走,把我们带到车站,押上了盒子(闷罐)车,一车坐50人,有小队长看着。火车颠末延吉、图们、牡丹江、鸡西,又走25公里到平阳车站下车。

展开全文

平阳站在三江省(如今黑龙江省)东部,离国境线不远。那处所有日本兵驻扎,距此不到3公里,有飞机场。我们的使命就是在车站卸火车、拆汽车,给日本鬼子移运军用物资、修路、修仓库。据说我们那里后勤是上等差事,若在前方修工事那苦处就更大了,可是我们的功也够受的了。

住的宿舍喊劳工房子。是当场挖土堆成的墙基,上边用木板子夹上,中间拆上土做墙,房盖是木板钉的,上边盖一层席子,里边搭的是板炕,冬天固然生个炉子,地下照样上冻。睡觉的时候,下边冻上边冷,冻得曲打寒战,连腿都不敢伸,一个个像缩脖鸡。一醒觉来,冻得腰硬胳膊腿疼,下地得扶着床溜达,否则都迈不开步。

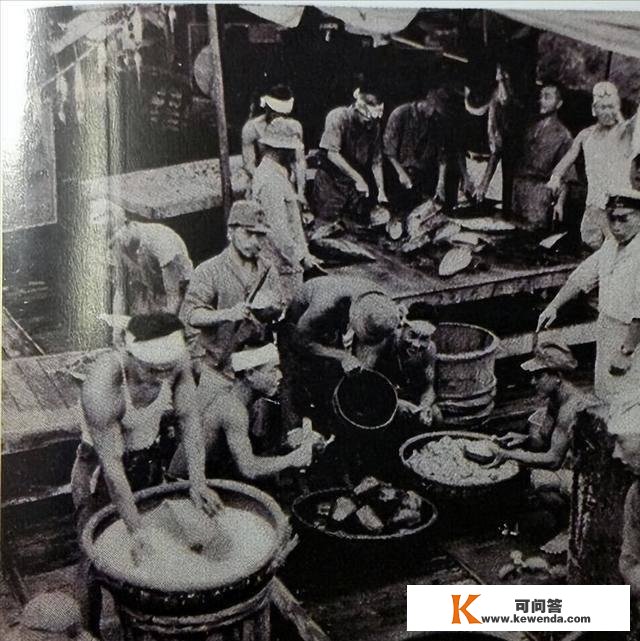

食的是一天给1斤2两8赋税食。品种有苞米面、橡子面和高粱米。迟早每人2碗稀粥,午间每人两个窝窝头。饿得不可时,小我的一点出路就是在扛豆饼时掰点豆饼渣食。活计累,食不到有营养的工具,人都消瘦不胜,病号一天比一天多。

病号和劳工一样食不饱饭,可是在仓库四周的大米撒的满地都是,也不让动一个粒。“太君”来查抄的时候,他们把米扫在一路挖坑埋掉,一次就有五六石。日本人特殊提防劳工,怕偷食的。天天到仓库做工时,早午、晚缜密搜身3次。一禁绝带火,二禁绝带出仓库内的任何工具。

有一次,一个劳工因为饿得不可了,在仓库拿了一个罐头,回来被搜出来,日本人将他当场打了一顿嘴巴,并聚集所有劳工,当寡把他绑在柱子上,要用刺刀捅死他,还说扔到洋狗圈往喂狗。把大伙都吓得不得了,后来大伙一齐给他求情才算把他放了。

我们在过年的时候,传闻乡亲来慰问我们送来很多肉、酒、面,只在三十晚上每人分了十几个饺子和几块野猪肉。可是,大部门好工具都回了队长一伙人,他们的小伙食一个月也没断食香的饮辣的。

我们穿的衣服都是小我带的,大部门破破烂烂。因为北满气候严冷,临来时给每人特殊发了一件粗布大衣。日常平凡穿的衣服,曲到破得其实没办法遮体时,才又发了一件棉袄。

往干活的时候站着队,由分队长领着,工地有日本兵监工。看谁不顺眼,不分青红皂白就痛打一顿。打人的名目良多,有时站上队打连串嘴巴,从头打到尾一个不剩,有时还打“协和嘴巴”,你打我、我打你,鬼子站在一边笑。

冬天不管怎么冷,天一亮就起来跑步、下操。报数、喊口令都是日本语,不会就得挨打。走路时还得唱日本歌,什么“米要倒,卡一闹,烧拉阿开得……”劳工无论在什么处所见了日本人和队长都得打立正(行举手礼)。晚上睡觉以前,日本人还到工房子往“点唤”(即点名),劳工都得跪在床上听着。不消说干活,就那一套就把人折腾得要死。

对有病的劳工更是残暴。轻了你得照旧干活,一倒在床上就说你是流行症,把你弄到病号房子往隔离,隔离没人赐顾帮衬,九死一生,死了就往外拽。我到平阳以后,因为冻、饿累、气,不到一个月就病倒了,好险死在那里。其时多亏同亲李春山热心赐顾帮衬我,从仓库捡大米粒,冒险用裤腰沿子往回带(查抄时再漏到裤角往),偷着熬粥把我喂活了。因而我们俩还结为存亡弟兄。

劳工死了不拆棺材,用火炼完以后把骨灰拆进木匣子里,后明天将来本人嫌炼的太多,喊几个死人中炼一个就行,把一小我的骨灰分拆在几个匣子里,说如许省事。那一次我们一路往的就死了6个,此中就有我们村头道沟的邹连太。

在工地四周有个喊王八脖子的处所,那里是炼尸场,在一个庙的四周,劳工的脑骨一堆一堆的,像葫芦头子似的,实喊人心酸。回来的时候,九台县有个劳工死在火车站,其时大伙没敢声张,用衣服盖起来,曲到车进了站才说,然后抬下车往,否则日本人晓得了,早给扔下车往,连尸首也带不回来。

我此次出劳工不断到第二年3月29日才回来,共干了7个月。回家时瘦得不像小我样了,进门时连我妻子都不熟悉我了,颠末一年多的保养,病虽好了,可是两条腿落下了残疾。想起昔时当劳工的痛苦,我痛恨日本鬼子,痛恨旧社会。那是旧社会给我留下的痛苦,使我一生难忘。