展开全文

◎凌越

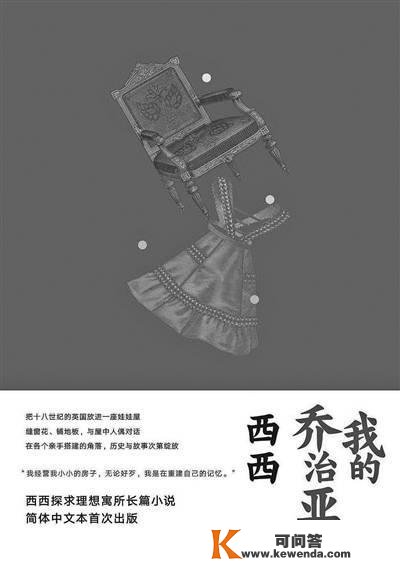

西西原名张彦,广东中山人,1937年生于上海,为香港《素叶文学》编纂。代表做有《我城》《像我如许的一个女子》《店展》《飞毡》《我的乔治亚》《鹤发阿娥及其他》等。

西西52岁时,因乳癌进院,并把本身治病的过程写成了《悲悼乳房》一书,手术后她的右手失灵,从此改用左手写做。那部小说在2006年被改编成片子《生成一对》。

曾获“世界华文文学奖”、美国“纽曼文学奖”、瑞典“蝉文学奖”、香港书展年度做家、红楼梦文学奖等多项文学大奖。

2003年11月,我应邀往香港中文大学参与一个有关现代诗歌的研讨活动。那时我正在《书城》杂志做编纂,主持原创和访谈栏目。因为和黄灿然、廖伟棠等诗友的交往,我很早就晓得香港几位十分超卓的做家,并读过他们的部门做品——虽然他们的做品在内地出书已经是十年后的工作。我其时就深感内地和港台之间文化上的隔阂,彼此领会的多是那些很外在、较畅销的做家,而实正优良的严厉做家,相互之间连文学圈内部都所知甚少。因而我在《书城》上特意刊发了很多港台严厉做家的做品,此中的几位(骆以军、董启章等)更属初次在内地刊物颁发做品。此外的香港做家次要有西西、董启章、黄灿然、黄碧云、也斯和何福仁。

人行道上的初会

那是我第一次往香港,固然待了一周,但是逛书店、参与活动、见伴侣见做者,行程排得满满当当。和何福仁通了几次德律风约碰头的时间,他传闻要往一些活动场所或者有此外做家在场,在德律风那头便显得有点踌躇。我立即意识到他是不喜好抛头露面的做家,那也和之前伴侣对他的介绍相吻合。对如许的做家我历来尊重,就和他约好我分开香港的那天中午碰头,因为那时只要我一小我了;相约碰头的地点是地铁佐敦站的恒生银行。

我背着一包书、提着一袋书,在人潮汹涌的香港地铁里穿行。头一回逛香港书店,想买的书太多了,最初把购书范畴限制在文学范围之类,我才不至于要再买一个大包拆书。到佐敦车站下车,我远远看见一位儒雅的长者,手拿一本书(因为之前不曾碰面,何福仁为了让我便于认出他,便说好手拿一本书,什么书名我如今记不得了)。我一眼认出他,因为他身上有一种特殊的读书人冷淡的气量。简单冷暄几句,他就带我往外走。和许多香港人一样,他的通俗话不是很敏捷,而日常平凡他也必然是寡言的人。可是他的缄默其实不让我觉得不安适,反倒让我觉得亲热——我一贯喜好感情内敛的人。

我们渐渐从人流熙攘的地铁站出来,即踏进佐敦地铁站外喧闹又逼仄的人行道。和许多香港人一样,何福仁走路很快,还说要帮我提一袋书。我当然回绝了——何福仁其时已年近六十,头发都斑白了,绝对是我的文学前辈了,我怎好意思让他帮我提书呢?没走多远,何福仁突然停下来。我有点骇怪,也跟着停下来。他指着站在人行道护栏边的一位瘦小的老妇人向我介绍:“那是西西。”我其时的骇怪可想而知:一是何福仁之前没有跟我说过西西要一路来;更重要的是,我晓得西西不断患病,几年都是深居简出,买书都是由老友何福仁代庖的,我的几位香港做家伴侣也都多年无缘见到她。因为她的书不断由台湾诗人杨牧主持的洪范书店出书,以致于其时良多人认为西西是台湾做家。

我到如今还记得,西西其时身着纯朴的蓝布外衣和布鞋,头发有些斑白,脸色很友善。我立即上前和她握手,向她问好,同时按捺着不测又欣喜的情感。因为多年和疾病抗争,西西其时看上往气色不太好,脸上带有病容,走路也很慢,以致于在往餐厅的路上,我和何福仁都有意放慢脚步,以便和西西同业。我想也是那个原因,体谅的何福仁没让西西下到地铁站,而是让她在地铁站外的人行道上等我们——地铁里空气比力窒闷,显然倒霉于沉痾后的西西身体的康复。

走了几分钟,就到了四周的一家西餐厅,西西、何福仁的另一位老友许迪锵已经等待多时了。许迪锵身段略胖,看起来更为驯良宁静。他们三位都是《素叶文学》的同人。《素叶文学》在上世纪下半叶是香港文化中稀有的异数,他们关于纯文学的对峙令人尊崇,所到达的文学水原则是让人叹服的。我听老友黄灿然说过,香港艺术开展局每年都有大笔资金搀扶香港文化,但是因为“素叶”同人厌恶此中的蝇营狗苟,最初都是本身出资出书。那种关于独立性的对峙当然也是他们文学操行的包管。在香港那样完全贸易化的布景下,他们的那种对峙显得非分特别罕见和贵重。因而在见他们之前,我早已对“素叶”同人有一份特殊的尊重。

落座之后喊了几份简单的点心,各人很天然就谈起文学。也许是因为何福仁和许迪锵通俗话都不太好,他们说话较少,而西西则显出爽快自信的个性。西西本籍广东,但在上海出生,并渡过童年和少年时代,说一口顺畅的通俗话。那让我天然又多出一份亲热感。许迪锵、何福仁在一旁静静地倾听我和西西扳谈,但他们眼神里流露出对西西的赏识和关心是溢于言表的。其时,我就想:西西有如许的文友,实好;“素叶”同人确实有老派文人的操守和风骨啊。他们在生活上赐与西西详尽的赐顾帮衬:固然何福仁本身的文学涵养就很高,诗和散文皆属一流,但是他们都乐于待在平静的角落,乐于让聚光灯从本身的身边掠过,聚焦在他们推崇的西西身上。其时聊了一个多小时,气氛和谐愉快。我还记得我开打趣说,如果带灌音笔录下来就是一篇很好的访谈。可惜我没有带,因为我底子没有料到会见到西西,更别说摘访了。当然,也许恰是那种非工做性量的散闲谈天,让整个碰头扳谈的气氛变得更为轻松了。

孤寂的自在

我们谈了良多,我如今还记得一些。我问西西喜好哪些外国做家?她和何福仁相视一笑,说:“他们如今都成畅销做家了。”本来他们从上世纪六十年代起头就已经迷上卡尔维诺、博尔赫斯和卡夫卡了,当然那时他们看的是英文版。从那里,我们也就晓得了西西小说里那些把戏创新的论述体例的来源了。“素叶”同人引起我的尊重,当然不单单因为他们的操守,并且也和他们的小说和诗歌中流露出的明显的现代主义文学印记有关。那一点在何福仁的诗歌中也表示得尤为明显。爽快说,和比“素叶”同人晚一辈两辈的香港做家固执于香港本土体味比拟,西西们的文学视野要开阔得多,当然他们的写做也从“我城”的本土体味动身,但其实不锐意往阐明阿谁闻名的已经有几分刻板的文学公式——所谓处所的就是世界的。换言之,在对香港本土体味重视的同时,他们对西方文学思潮和语言自己不断葆有一种开放式的灵敏。那一点在西西诸多优良小说和诗歌中都有超卓的闪现。

因为对现代派文学的灵敏,西西也是港台做家中较早重视到上世纪八十年代内地文学中的前锋派的。他们在那时就编过一本内地小说家的小说集,此中收录了莫言、余华、苏童等刚刚在内地文坛崭露头角的做家的做品,从中能够看出西西目光的犀利。对台湾文学,西西似乎评判不算高,“他们太喜好用描述词了,并且台湾做家过得太温馨:王祯和生病住院,医生传闻他是王祯和,立即赐与悉心看管。那位医生就是他的粉丝——那在香港是不成想象的。”说到此处,西西并没有丝毫艳羡的脸色,仍然是安然平静的样子。

确实,关于在香港做文人的孤寂命运,他们早已安然承受,毫无怨言。不知怎么说起布莱希特,我翻出刚刚在香港书店买的一本台湾版布莱希特诗集(李魁贤译),找到在地铁上刚读到的一首《李树》,指给西西看。西西转头跟何福仁说,那我们也要买一本,然后说起他们有一年往德国游览,往过布莱希特的故宅,“似乎院子里还有那颗李树。”西西、何福仁几乎从不参与香港的任何文学活动(和我德律风相约时的游移便是明证),但是他们结伴往过良多国度良多处所,做为安适的游览者和看察者。那些都在他们的诗文里留下清晰的印迹。他们也曾屡次到内地游历,何福仁就曾以他们在江南游览的体味,写过超卓的长篇散文《江南水乡》。何福仁浅笑着说起他们某次在成都的履历:“我们在一家商铺的柜台前看里面的工具,办事员走过来,竟向我们高声呵斥:‘看什么看!’”我们都笑起来。显然,那位办事员很势利,看他们服饰朴实,认为他们是毫无购置力的通俗白叟了。

他们到内地游览,地道就是看光客,从反面内地文人有任何接触。确实,关于做家而言,没有比自在更重要的了。而对自在的获得,一方面要看外部情况有没有供给如许的可能,然后还要看做家本身能不克不及放下世俗功利的羁绊。实羡慕西西和她的“素叶”同人们,他们做到了。内地文人习惯性的唤朋引类和西西他们是绝缘的。对西西来说,写做当然地就是一小我孤单的事业,而且对那孤单持一种安然承受的立场。她和世界之间联络的独一桥梁就是她的做品。她终年生活在香港一间小小的屋子里,可是她的文学世界却是那么辽阔。世界赐给她一间小屋,而她却回赠给那个世界更多的世界,更多的温热,更多的美。过后想起在青文书店见到的厚厚一摞西西做品,就是从如许一个病弱之躯中流露出来的,不由对西西又平添了几分敬意。

迟到的致敬

之后的十几年,我和西西、何福仁联络不多。那关于素性散淡、恬澹名利的文人而言,是再一般不外的工作了。大约十年前,西西小说国内的编纂雷淑容密斯,请我往东莞一家藏书楼,参与西西新书《缝熊志》的一个分享活动。我从广州过往,赶到时活动已近尾声了。现场人比力多,一场活动已经令西西有些怠倦,就上前简单打了个招唤。那时距我在香港第一次见她已颠末往十年了,我欣喜地发现,西西整小我的气色比十年前好了很多,不由慨叹西西的生命力该是多么的固执兴旺。

可能也是那个原因,在生命的最初十年,西西参与公开的文学活动要比以前多一点。而更让人兴奋的是,跟着西西做品在内地的大量出书,也为她在国内博得了一多量忠实读者。同时,在比来十年,西西也获得了很多重要的文学奖项,在我看来,那些都是对那位外表羸弱、心里顽强、深居简出又才调横溢的做家迟到的致敬。

18日,在伴侣圈惊闻西西离世的动静,我感应难受,至少在我本身可能有些苛刻的寥寥无几的文学天空,又少了一颗灿烂的星,世界因而而黯然了许多。西西的离世,连同九年前也斯的往世,切当无疑标记着香港文学一个时代的完毕。他们留下的空白,在我看来不只是香港当地文学难以填补的,就算以大陆及港澳台地域整个华语文坛为布景,他们的离世都是难以填补的严重缺失。当然,对我那悲看的论调,我想已在上天的西西,必然也会以她特有的漠然浅笑着否认吧。前几年,我有幸成为香港李圣华青年诗人奖评审,同为评审的还有何福仁、钟玲、关梦南和钟国强。我和何福仁定见颇为接近,都为几位香港年轻诗人过人的才调而感应振奋。天然,那些年轻人眼下还难以称得上是西西的接班人,但他们未来必然会谱写出香港文学新的篇章——在西西、也斯等香港文学前辈出色做品的滋养下。