从“龙与地下城”九宫格阵营的角度看儒家,十分别致!|文史宴

文/岱瑛

“龙与地下城”游戏以“仁慈-险恶线”和“守序-紊乱线”为横纵轴,将所有角色分为九个阵营,并拟定其行事逻辑。其实,儒教也能够根据“龙与地下城”的原理,划分为九个阵营,出格是险恶三阵营的评定,更是曲指素质。

请输进题目 bcdef

本文欢送转载。

从dnd九阵营的角度来对待儒教,那听起来似乎有些难以想象,事实人们印象中的儒教似乎天然就与「守序仁慈」或者「中立仁慈」挂钩,但却与其他七个阵营格格不进——好比,标榜「孔曰成仁,孟曰取义」的儒者实的可以做到「绝对中立」吗?至于说一个儒者属于「紊乱险恶」,就愈加不可思议了。

其实,儒教的面向远比一般人印象中要丰富的多。假设问一个儒者:「儒教到底是什么?」曾子与子夏、孟子与荀子、孔鲋与叔孙通甚至今文经学、古文经学、魏晋形而上学、宋明理学、清学诸派想必城S给出差别的谜底。

但那不代表儒教自己杂而无统。

黄梨洲《破邪论》言:「余认为孔子之道,非一家之学也,非一世之学也,六合赖以常运而不息,人纪赖以接续而不坠。世治,则巷吏门儿莫不知仁义之为美,无一物不得其生,不遂其性;世乱,则学士医生风节凛然,必不愿以刀锯鼎镬损立品之清格。」

梨洲口中的「孔子之道」,无疑具有「苍生日用而不知」的操行,它潜存于六合与人世之中,是六合与人世赖以维系的根底,王阳明说:「且如一园竹,只要同此枝节,即是大同。若拘定枝枝节节都要高低大小一样,便非造化好手矣。」

阳明眼中的「大同」,便是孔子的「和而差别」,也是实正成鬼成帝、生生成地的「造化好手」,说它是包罗万象的,却又是一以贯之的;说它是一以贯之的,却又是形形**的。

从古到今的所有儒者,不论是清儒「即器而明道」的朴实之学,仍是宋明理学家「十年格物,一朝物格」的涵养时间,或是郭象的「体化合变」、董仲舒的「体天之微」,都是试图从人世中的「下学」往「上达」阿谁亘古永存的道。

展开全文

至于道到底是什么,大大都儒者的熟悉恐怕皆只得圣人之一体。然而,即便是最离经叛道如李卓吾者,也不会承认对圣人之道自己的逃求。

他的《童心说》就说:「古之圣人,曷尝不读书哉!然纵不读书,童心固安适也;纵多读书,亦以护此童心而使之勿失焉耳。」可见他眼中的圣人便是勿失童心之人,并未在底子上背离孟子「大人者,不失其赤子之心者也」的义理。

本文抉择了汗青上儒教的九位代表,来浅析儒教的九个差别面相。当然,与所有阵营九宫格的衍生版本一样,本文并没有严厉遵守DND原设中对各阵营的定义。假设实的严厉遵守原设,恐怕确实没有哪个儒者能担得起「紊乱险恶」的帽子。

所以本文关于守序、紊乱、仁慈、险恶、中立的分类也几乎自成一套,且会在注释中有专门的阐明。

守序仁慈

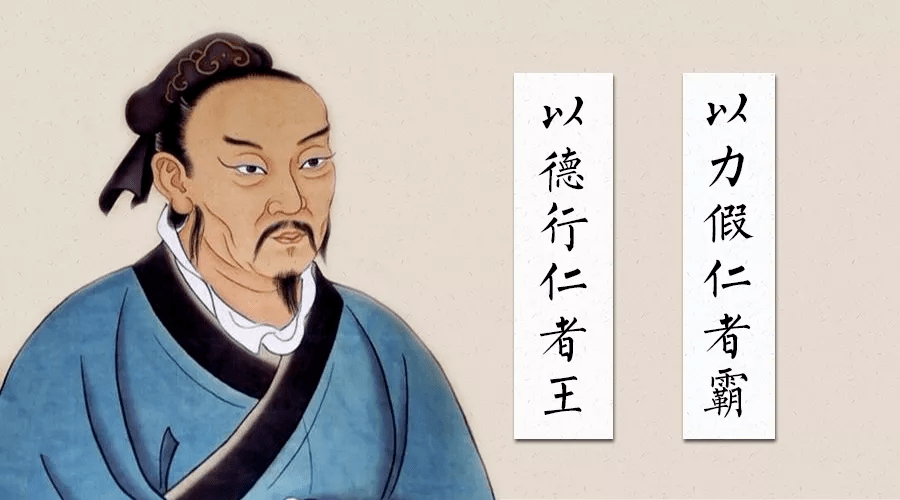

无畏的仁义化身——孟子

「守序仁慈(Lawful good)」一般又被称为「十字军」。Law一般被译为法令或者规则,但谁说只要成文的律条才算是法令呢?天然法当然也是法,小我的自律当然也是法。

对「守序仁慈」的人来说,其所守的序(法)显然更倾向于后者。他们固然对峙着一个严重而持重的道德任务,但几乎看不出拘谨感或压制感。

在他们身上,小我的自在意志与普及的道德法例合二为一,互相贯穿无间,以致于视听言动无违乎礼,一举一动皆是光亮的奔涌。那让人想起《DX》所言的「如好好色,如恶恶臭」。

而孟子心中的君子气象又是若何的呢?《孟子·尽心上》记载:

「君子所性,仁义礼智根于心,其生色也,睟然见于面,盎于背,施于四体,四体不问可知。」

仁义礼智,那上天赐赉寡生的天爵——天之尊爵,便是吾人先天而固有的光亮天性,是永久不会熄灭的道德源泉。对孟子来说,那是「求则得之,舍则失之」的,只是当下一念之间的事。

当我们目击虐政,想到的是岁月静好仍是生出改动恶劣情况的激动,也只是一念之间的事,但实则已是圣人与残贼的别离处。

在压迫或诱惑面前让步了,就从人降格为禽兽;意识到本身身为人的不容按捺之威严,则当下即弥漫起一种难以言喻的德辉,也即宋明儒所谓的「气象」。

宋儒程伊川说:「仲尼,六合也;颜子,和风庆云也;孟子,泰山岩岩之气象也。」孔子是「不患人之不己知」的,因为假设实有了百谷王一般的气象,又怎会考虑别人之知与不知呢?

面对桓魋之围时,孔子自信地说:「生成德于予,桓魋其如予何?」假设他当实死于桓魋之手,反而愈加成全了那股充塞六合、没世不忘的不朽气象。

如许一种不朽与无畏,在孟子身上表现的愈加淋漓尽致。难怪伊川称孟子具有「泰山岩岩」的气象——

他那「欲平治全国,当今之世,舍我其谁」的气焰、「君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠」的宣告、「闻诛一夫纣矣,未闻弑君也」的肝胆,自古以来就有「顽夫廉、怯夫有立志、薄夫敦、鄙夫宽」的神效,更令无数暴君污吏、残贼独夫惧怕不已——不如斯,墨元璋也不会要删S《孟子》了。

《全祖看集》载:「上读《孟子》,怪其对君不逊,怒曰:‘使此老在今日,宁得免耶?’时将丁祭,遂命罢配享。」 墨元璋的「怒」,反而更表露了他心里中对孟子的惧。他惧的是什么呢?无疑就是孟子间接将独夫之骄纵摔得破坏的大勇——所谓「至大至刚、充塞六合、配义与道、集义所生」者是也。

孟夫子至大至刚

「守序正义」阵营的人往往给人一种道德洁癖的觉得,即便一件事并不是完全与险恶挂钩,而是正邪两方都能承认、采用,却也未必会见容于那些嫉恶如仇的十字军。孟子之所以必然要说武王伐纣没有形成「血流漂杵」的惨象,缘故可能就在此处。

同样,当人问孟子「舜为天子,皋陶为士,瞽瞍杀人,则如之何?」的时候,孟子也必然要让做为圣人的舜舍弃君位、「窃负而逃,遵海滨而处」,而绝不会苟容于不近情面的律法。

孟子并不是否认律法,但他只承受律法中契合道德的那部门。假设他完全承认律法,就应该属于「守序中立」而非「守序仁慈」了。因而孟子对其时世俗中所认为的君臣之礼也不完全遵守。读过《孟子》的人,很难不合错误以下一段印象深入:

「孟子谓齐宣王曰:“王之臣,有讬其老婆於其友,而之楚游者,比其反也,则冻馁其老婆,则如之何?”王曰:“弃之。”曰:“士师不克不及治士,则如之何?”王曰:“已之。”曰:“四境之内不治,则如之何?”王顾摆布而言他。(《孟子·梁惠王下》)」

类似那种当面表示君主其地位能够被随时变易的言论,在《孟子》里还有良多,好比:

「齐宣王问卿。孟子曰:“王何卿之问也?”王曰:“卿差别乎?”曰:“差别。有贵戚之卿,有异姓之卿。”王曰:“请问贵戚之卿。”曰:“君有大过则谏,反覆之而不听,则易位。”王勃然变乎色。曰:“王勿异也。王问臣,臣不敢不以正对。”王色定,然后请问异姓之卿。曰:“君有过则谏,反覆之而不听,则往。”(《孟子·万章下》)」

显然,在孟子看来,本身并非为君主办事的策士或者臣仆。对君主曲白地讲一些大实话,而非有意迎合君主的爱好,就已经做到了「敬王」——孟子是认为「齐人莫如我敬王」的。

而在那些没有孟子之自信心的爪牙恶犬看来,孟子不克不及跟他们一样在强权面前垂头,就是更大的大不敬。孟子对此的回应是:

「恶!是何言也!齐人无以仁义与王言者,岂以仁义为不美也?其心曰:‘是何足与言仁义也’云尔,则不敬莫大乎是。我非尧舜之道不敢以陈于王前,故齐人莫如我敬王也。(《孟子·公孙丑下》)」

那段文字非常让人动容。世俗认为的敬王有多么的恶劣、龌龊、丑恶,在有了孟子的比照以后末于得以表露无余。

但毫无疑问,即便关于暴君污吏、残贼之君,孟子也仍然心存悲怀。子贡早就说过:「纣之不善,不如是之甚也。是以君子恶居**,全国之恶皆回焉。」人人皆有仁义礼智之心,尧舜如是,桀纣亦如是;三王如是,五伯亦如是。

只要还存在一线生气,就不应认定那个世道已经病入膏肓——莫非要听任那片曾经洗澡圣人之德的王道乐土就此出错至率兽食人的境地吗?

孟子心知其时的诸侯已经是五霸的功人,比五霸还要恶劣,但仍然不舍弃改动他们的期看,那不能不说是一种悲怀,也是怜悯之心的表现。

故而孟子的敬王,与其说是敬王,不如说是对全国的一种同敬、毕敬——尧舜之道并非只对君主有效的,实是制止人人相食的救世膏泽。就像耶稣以一死证成了天主为全人类免罪的膏泽,孔、孟绍述的尧舜之道也是一个使人成其为人而非活成禽兽的圣谕。

中立仁慈

谆谆善诱的天然主义者——墨熹

「中立仁慈」的英文原名是Neutral good,Neutral做为名词而言能够译为一种颜色,也即素色、纯色,那种颜色淡雅而不明显,中和而不偏至,墨夫子的存理往欲之学无疑也带有类似的兴趣。

虽然在大大都人看来,墨子可能比孟子愈加具有道德洁癖,事实他在教科书里给人留下的印象几乎就是一句「存天理,灭人欲」罢了,但 墨子其实要比孟子理智许多——

好比关于汗青的观点,孟子绝不容许他心中的有道治世「行一不义,杀一不辜」,墨子则一边说:「(秦汉以来)千五百年之间……其间虽或不无小康,而尧舜三王周公孔子所传之道,未尝一日得行于六合之间也。(《答陈同甫》)」一边也认可汉唐之君「或不克不及无暗合之时」。

那阐明,汉唐当然是有功而无道,但其既能立功,则可见也有与天理暗合处—— 墨子总回认可秦造王朝也含有一点点天理。当然,那比起他辩驳的对象陈龙川所主张的「汉唐事功与三代事功性量不异」仍是要更接近孟子的。

墨子的矛盾在于,他一边说秦汉以后的历朝历代都是一样的无道、一样的无统、一样的「以智利巴持全国」,却又认可秦、汉、晋、隋、唐诸王朝的正统性。然而,虽然那看起来不成理喻,实则却是表现了墨子特殊的天然宇宙论。

理学向秦造妥协

政治伦理间接塌方

《答陈同甫》中那句话更完全的段落是:

「老兄视汉高帝、唐太宗之所为而察其心,果出于义耶,出于利耶?出于邪耶,正耶?若高帝则私衷分数犹未甚炽,然已不成谓之无。太宗之心则吾恐其无一念之不出于人欲也。曲以其能假仁借义以行其私,而其时与之争者才气智术既出其下,又不知有仁义之可借,是以彼擅长此而得以成其功耳。若以其能成立国度,传世长远, 便谓其得天理之正,此恰是以成败论长短,但取其获禽之多而不羞其诡遇之不出于正也。千五百年之间,正坐为此,所以只是架漏牵补过了时日。其间虽或不无小康,而尧、舜、三王、周公、孔子所传之道,未尝一日得行于六合之间也。若论道之常存,却又初非人所能预。只是此个自是亘古亘今常在不灭之物。虽千五百年被人做坏,末殄灭他不得耳。」

一方面,自秦汉以来,历朝历代皆非行仁义而得国,以至多有不仁不义处,但另一方面,阿谁「亘古亘今常在不灭」的天理、天道也仅仅是被遮蔽、放弃了罢了,并不是彻底遭到殄灭。

墨子说:「万物皆有此理,理皆同出一源。」天理是此间六合存在的根底,假设天理不存在了,六合就也不得其存。因而, 人事与天理构成了一种不亚于彼岸-彼岸的严重关系。俗世是经常无道的,而天理则代表着永久的有道。

二帝三王的有道治世便是代表着彼岸与彼岸不分的原初形态。根据墨子的说法,那时的人类「无不有以知其性分之所固有,职分之所当为,而各俛焉以尽其力。(《DX章句序》)」,那就类似于中世纪上帝教神学中人类分开伊甸园之前的协做合一、完全遵守天然法的纯真形态。

墨子的天理就相当于圣托马斯·阿奎那的天然法(《神学大全》:「天然法就是上帝理智内,一切事物完美形式的聚集,万物开展的原则蓝图和目标。」)。人类分开伊甸园,就意味着其理智遭到原功的污染,而耶稣**化身的目标就是为了祛除原功的污染,以恢复人类的纯真天性。

那在墨子,就是周道陵夷以来,「教化陵夷,风俗颓败」,人们越来越耽于私欲,而不克不及再明其明德,于是有德者不克不及在其位,有位者不克不及配其德,彼岸与彼岸之间的边界被完全翻开。

而 被墨子推崇备至的《DX》,就类似于天主的天启,是人类从头恢复本性的一个通道,是所谓的进学必读、首读之书。墨子之所以要说《DX》是「孔氏之遗书」、也即孔子亲传的著做,当然就是想加强它的神圣性。

墨子对天理的那些观点,套用到他对本性、人道的观点上也同样有效,事实「性即理也」。

天理是常存的,就算人世若何无道,它也是常存的。人类的天性——或者说本性——就是天理在人类生射中的一种表现,也同样是永久存在的。

无论世人表示出若何的人言兽行,就算实的进进了孟子预言的阿谁率兽食人的乱世,也不克不及承认人类有热诚向善的可能。墨子说:

「仁义根于人心之固有,天理之公也;利心生于物我之相形,人欲之私也。」

那句话将「人心之固有」与「物我之相形」做为对立面,前者是内容(内在而宽大)的,后者是外逐(外在而逃逐)的。

孟子提出过「仁义内在」的命题,至于此处墨子所说的「人心之固有」,则是指人类的内在固有之性,而人欲却是「物我之相形」的产品,降生于外物对我的蛊惑。

假设我没有食过甜甜圈,就永久不会对甜甜圈产生特殊的癖好,也不会因而而影响我的一般感情。然而,人只要出生,就不免走上一条逐步被各类事物蛊惑、难以保全本性的道路,即便是孩童也纷歧定可以无邪无邪。

假设一小我意识不到本身可以向善,反而自认为本身是恶人,那其实不阐明他天性即恶,而是说,就像秦造王朝对二帝三王之道的顶替与遮掩一样,此人身上代表物性的人欲也对代表人之为人的本性停止了不异的顶替与遮掩。

人的素质是什么、若何成为一小我而非禽兽,那既是墨子学的主题,也是格物致知的最末目标。圣人不外是实正的人罢了,而一般的人都是禽兽。

紊乱仁慈

儒教民主斗士——谭嗣同

谭嗣同理解的儒教(儒教)其实就是自在民主平等之教,其言曰:

「方孔之初立教也,黜古学,改今造,废君统,倡民主,变不服等为平等,亦汲汲然动矣。岂谓为荀学者,乃尽亡其精意,而泥其粗迹,反授君主以莫大无限之权,使得挟持一儒教以造全国!彼为荀学者,必以伦常二字,诬为儒教之精诣,不悟其为据乱世之法也。(《仁学·三十》)」

但凡看过《仁学》的人,城S被谭壮飞那种安身于中国传统而颂扬自在民主平等的词气所感动。

那当然是有一些孟子气象的。但他毕竟不像孟子那样属于「守序仁慈」。《仁学》中的哲学系统,几乎是对儒、释、道、墨、耶以致中外古今为闻见博杂的大杂烩,即便是对那些与儒教内核底子有异的学说,好比墨家的「兼爱」,也不加深思地加以吸收。

他将「通」做为仁的第一义,并以「医家谓麻木痿痹为不仁」来加以阐明,那都是秉承了程明道的旧说,但却将仁之所以能通的原因阐明为:「以太也,电也,心力也,皆指出所以通之具。」就显然削减了仁的超越性和神圣意涵,为民国以后的唯科学主义倡议了先声。

那是笔者将壮飞确定为「紊乱仁慈」阵营的次要原因。

儒教近代化的前驱谭嗣同

在壮飞看来,自在民主平等本就是儒教的教义中所固有,只不外因为荀学的鸠占鹊巢而被掩盖了罢了。关于教主孔子而言,伦常只不外是应对据乱世的一种权法,而非事实法。

若言到事实法,千百年来可能只要黄梨洲和王船山可以当之——谭壮飞声称那两人皆重拾了「废君统、倡民主」的儒教古义。

谭壮飞几乎否认儒教与君主造甚至父权造存在任何联络,好比关于孔子的「君君臣臣父父子子」,他的阐明是:

「教主言未有不服等者。古之所谓忠,中心之谓忠也。抚我则后,虐我则雠,应物平施,心无偏袒,可谓中矣,亦可谓忠矣。君为独夫国蠹,而犹以忠事之,是辅桀也,是助纣也。其心中乎,不中乎?呜唤,三代以下之忠臣,其不为辅桀助纣者几希!……国与民已分为二,吾不知除民之外,国果何有?无惑乎君主视全国为其囊橐中之私产,而犬马土芥乎全国之民也。民既摈斥于国外,又安得少有爱国之忱。(《仁学·三十二》)」

谭壮飞盼看儒教呈现一个路德式的人物,以像路德挑战教皇那样,率领儒教像皇帝宣战。他说:「迄路德之党盛,而教皇始蹶,人始睹耶教之实矣。」那句话的弦外之音就是,假设儒教也出了路德,也一定要使人打破荀学的君统乡愿之伪,以重见儒教的民主平等之实。

在我看来,壮飞的那种期盼,也隐含着将晚清儒教的中世纪普世教会改变为近代的契约型教团的意味。正因为儒教没有那种改变,所以才在代表普世权利的皇帝被废除以后立即土崩崩溃、做鸟兽散了。

那不能不说是一个悲剧。假设今人既能接续壮飞的政治抱负,又能完成儒教的宗教变革,可能就能告慰他的在天之灵了吧。

守序中立

代办署理天意的**官——董仲舒

「守序中立(Lawful neutral)」也被称为「审讯者」或「遵纪者」,其「中立」是介于仁慈与险恶之间而言的。他们既不停对倾向于善,也不停对倾向于恶,而将长短好坏的原则完全交给一个不分善恶的法例或教条。因而,他们被视为实正的守序,也是较难饰演的一个阵营。

董生对天意的立场很类似「守序中立」对次序自己的立场。他其实不像墨夫子那样必定人身上固有的地道至善之本性,而是婉言人道有三种,别离是有善量而未能善的「中民之性」、生来纯善的「圣人之性」和无善量的「斗筲之性」。

对生成无善量的人来说,就算遭到教化也不克不及向善;关于生成纯善的人来说,就算不被教化也能天然向善;而关于仅仅有善量而未能善的人(那种人属于大大都)来说,就只要承受教化才气向善。

而那种善显然并不是像墨子说的那样是人道本有的,董生说:

「性者,天量之朴也,善者,王教之化也;无其量,则王教不克不及化,无其王教,则朴实不克不及善。(《春秋繁露·实性第三十六》)」

单从此处来看,那种思惟与荀子的「化性起伪」是很接近的,二者都认为人要趋势于道德就不能不革新、转化本身的天性。

区别在于,荀子婉言人道为恶,要成善就不能不将人道彻底创新。董生则尚认可中民有善之量,但也毕竟没有对「人人皆可成尧舜」有所担保,因而斗筲永久不克不及成为尧舜,一阐提也永久不克不及成佛。

荀子与董生的另一个区别,则是前者将「礼义」做为化性的东西,后者则高抬「王教」。董生所言的「王教」是指什么呢?他说:

「生成民,性有善量而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。民受未能善之性于天,而退受成性之教于王,王承天意以成民之性为任者也。今案其实量而谓民性已善者,是失天意而往王任也。万民之性苟已善,则王者授命尚何任也?(《春秋繁露·深察名号第三十五》)」

董生所谓的「王教」就是一种「成性之教」、也即引导公众成就善性的教化,因而他当然不克不及说「民性」是已成之善,不然「王教」就失往了意义。

别的,圣王之所以成立「王教」,就是为了遵照天的旨意与号令。而天之所以会发出那种号令,就在于天的「任阳不任阴,好德欠好刑」。

就像**教说人类具有天主的肖像一样,董仲舒也说「人之人本于天,天亦人之曾祖父也」,人的形体、血气、德性、好恶、喜怒、寿命无一不与上天的现象所对应,「人有三百六十节,偶天之数也;形体骨血,偶地之厚也;上有耳目伶俐,日月之象也;体有空窍理脉,川谷之象也;心有哀乐喜怒,神情之类也。」

人身上的善与恶、仁与贪,对应的也是此天的阴阳二气。而天却是「任阳不任阴,任德不任刑」的。也就是说,为善往恶、行善禁恶,那本是天的号令(天意)——

是 天决定了善是什么、恶是什么,而人要做的只是「效天之行」、或曰「法天」,以使天的运行次序在本身身上得到绝佳的表现。

董生未必想将那一套施加于公众身上,酿成公众必需遵守的教条。 他更想使在权利域中已经成为无限体的秦造君主承受一个同为无限体的存在(也即天)的约束。因而他说:

「春,喜气也,故生;秋,怒气也,故杀;夏,乐气也,故养;冬,哀气也,故躲;四者,天人同有之,有其理而一用之,与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之,使喜怒必当义而出,如冷暑之必当当时乃发也,使德之厚于刑也,如阳之多于阴也。」

此段的意思,便是使人主从命于天的超越次序。如许一来,就算人主事实上在法家轨制中具有无限权利,但因天的约束而不敢肆意妄为。

董仲舒固然被汉武帝压制

但留的暗门仍是培育提拔了有期看的豪族社会

而做为「守序中立」的**官、大祭司的董生(事实上也包罗大部门儒生)则垄断了天意的阐明权,成为天意在人世的化身。人君的功过长短、善恶吉凶,皆由董生一凭天意做出判决:

「灾者,天之谴也,异者,天之威也,谴之而不知,乃畏之以威,诗云:“畏天之威。”殆此谓也。凡灾异之本,尽生于国度之失,国度之失乃始萌芽,而天出灾害以谴告之;谴告之,而不知变,乃见奇异以惊骇之;惊骇之,尚不知畏恐,其殃咎甚至。以此见天意之仁,而不欲陷人也。(《春秋繁露·必仁且智第三十》)」

如斯则人主仅是国度之主,而非整个宇宙次序的主宰,仍为人而非神,遭到位格在人主之上、做为宇宙主宰的天的监管、谴告甚至殃咎。

但从上引最初一句话可知,天事实是仁爱的,是「常以爱利为意,以养长为事」的,几乎能够视做俗世之君主的抱负型。

那种说法不免不让人想到墨家以利言爱、以利言义、以义爱言天志的天论。 现实上董仲舒和汉代公羊家确实对墨家色彩多有吸收,但限于篇幅,本文就不合错误此详尽阐了然。

绝对中立

以同安胜独乐——苏轼

在dnd玩家眼里,「绝对中立(True neutral)」一般被视为毫无豪情的布景人,既不仁慈、也不险恶,更不倾向于守序或者紊乱。

也许道家比儒家更契合那个阵营的定位。而在浩瀚儒者傍边,东坡苏轼的人生看是与此最为类似的。《醒白堂记》中,东坡借阐发韩琦对白居易的钦羡,转而阐发出他本身所憧憬的境域:

「方其寓形于一醒也,齐得丧,忘祸福,混贵贱,等贤愚,同乎万物,而与造物者游,非单独比于乐天罢了。」

那段文字的灵感显然来自庄子的「逍远」、「齐物」,没必要多言。需要重视的是东坡那里提到的「同乎万物」——那当然是指郭象所言「同天人,均彼我」的那种意境

——但在对王安石的责备中,东坡又将「同」当做王氏最次要的问题:

「文字之衰,未有现在日者也。其源实出于王氏。王氏之文,未必不善也,而患在于好使人同己。自孔子不克不及使人同,颜渊之仁,子路之勇,不克不及以相移。而王氏欲以其学同全国!地之美者,同于生物,差别于所生。惟荒瘠斥卤之地,弥看皆黄茅白苇,此则王氏之同也。(《答张文潜书》)」

东坡所针对的,恰是王安石以其主编的《三经新义》做为法定教材、同一经义,以致于「一道德以同俗」。

那阐明东坡很能分清那两种「同」:一种是境域上的「同」,也就是东坡所憧憬的「同乎万物」之「同」;另一种则是政治上的「一道德以同俗」之「同」,也是东坡所报复的「好使人同己」之「同」。

向使东坡生于今日,则非行王学,一切学术垄断、思惟专造皆在其进攻之列也。

在东坡眼中,圣人是不使人同己的,但反而恰好是「同乎万物」的:

「太古之初,本非有善恶之论,唯全国之所同安者,圣人指认为善,而一人之所独乐者,则名认为恶。全国之人,固将即其所乐而行之,孰知夫圣人唯其一人之独乐不克不及胜全国之所同安,是以有善恶之辨。而诸子之意将以善恶为圣人之私说,不已疏乎!(《扬雄论》)」

那一段话意义严重,不只阐了然东坡对善恶看念的观点,也道出了他所理解的圣人之道——圣人之所以要辨认善恶,原因不在于善恶之分自己的重要性,而是不克不及使某些人的独乐超出于全国人的同安之上,因而不能不将全国人的同安称为善,而将一人之独乐称为恶。

如斯则使儒教争论不休的性善性恶问题被转化为同安独乐问题。 从古到今一切独夫国蠹的乐处,皆可算做独乐——此种独乐也能够理解为独夫之乐,或杨氏之为我。 而得到东坡之必定的同安,则是从普及的情面来说的。东坡在《礼以养报酬本论》中写道:

「夫礼之初,始诸情面,因其所安者,而为之节文,常人情之所安而有节者,举皆礼也,则是礼未始有定论也。」

察苏子之意,则所谓礼者,便是因情面之所安而为之节文者也。情本就与性同为一体,情便是性,性便是情,「有喜有怒,然后有仁义,有哀有乐,然后有礼乐。」那与以革新人道立论、强调礼义是所谓「道德之极」的荀子是大异其趣的。

苏东坡的蜀学比理学要通透

在苏子那里,整个圣人之道以及先王所传的六经之教,皆成为承载情面之所安所乐的载体:

「夫圣人之道,自本看之,则皆出于情面。不循其本,而逆看之于其末,则认为圣人有牵强力行,而非情面之所乐者,夫如是,则虽欲诚之,其道无由。(《中庸论中》)」

「自仲尼之亡,六经之道,遂散而不成解。盖其患在于责其义之太深,而求其法之太切。夫六经之道,惟其近于情面,是以久传而不废。而世之迂学,乃皆曲为之说,虽其义之不至于此者,必强牵合认为如斯,故其论勉强而莫通也。(《诗论》)」

曾有人云陆象山「除了先立乎其大者一句,全无手法」,依我看,整个苏子之学,也无非是一句「近于情面」罢了。

紊乱中立

先知——陆九渊

先知是神灵的使者,将神灵的启迪传递给人类。陆象山当然能够被视做先知,但他所信从的对象却并不是神灵,而是「充塞宇宙,无非此理」的本意天良。十三岁时,他就将如下的启迪带给儒者:

「宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事。宇宙即是吾心,吾心便是宇宙。东海有圣人出焉,此心同也,此理同也。西海有圣人出焉,此心同也,此理同也。南海北海有圣人出焉,此心同也,此理同也。千百世之上至千百世之下,有圣人出焉,此心此理,亦莫差别也。(《年谱》)」

那段话其实是对象山三四岁时所猎奇的「六合何所穷际」之问题的解答,也能够说是王阳明「良知是造化的精灵……生生成地,成鬼成帝,皆从此出」之论的先声——象山所谓吾心、本意天良、此心、良心,亦皆是「造化的精灵」也。

此心充塞宇宙,不唯表达此心便是宇宙,亦表达宇宙尽是此心造化之充盈。此心所创造的那一天然宇宙,同时也是仁义礼智妙化无限的道德宇宙。

宇宙内的万事万物、一花一木、一草一石,皆不只具天然物意义,同时也具有此心所付与的道德价值,惟待吾人之创造罢了。所以象山又说:「此理充塞宇宙,谁能逃之?顺之则吉,逆之则凶。」

本意天良好像一个造物主,然此造物主是内在的,其创造亦是仁心感通的道德创造。象山在十三岁那年的灵光爆破中洞察了那个造物主,所以虽然学无师授,却也创造出一套肇破混茫、点石成金的学问,并逐步开宗立派、成为一代宗师,以尽孟子所说的「先知觉后知,先觉觉后觉」的天民之责。

他的顿悟虽是一时的、偶尔的,但却启后世儒者以无限:所谓「易简时间末久大,收离事业竟浮沉」,易简时间,就是「先立乎其大」的时间,就是「源泉混混,不舍日夜,盈科然后进,放乎四海」的时间。象山说:

「苟此心之存,则此理自明。当怜悯处自怜悯,当羞恶当辞逊,长短在前自能辨之……当宽裕温存自宽裕温存,当发强顽强自觉强顽强,所谓溥博渊泉而时出之。(《语录》)」

若何晓得当不妥怜悯、当不妥羞恶、当不妥宽裕温存、当不妥发强顽强?那个原则只能是本意天良,也是人报酬学所先要立的大致。

有了那个大致,天然「溥博渊泉而时出之」、到达「沛然莫之能御」的规模。没有那个大致,纵使读尽了万卷书,无所不知无所不克不及,也毕竟是陆象山所谓的「收离事业」,其实不能令学者异于愚夫愚妇的无能。

后世的儒者皆凭仗象山的启迪而洞见本身的本意天良、以及整个圣学的实正大本。「既不知尊德性,焉有所谓道问学?」人就算一字不识,也仍可堂堂正正做小我。

象山说:「学苟知本,六经皆我注脚。」那恰是「紊乱中立(Chaotic neutral)」的精神。紊乱意味着不平从既定的天然次序与权势巨子教条,而憧憬不被限制的自在人格。中立则意味着平衡和中庸之道。

在象山那里,六经的权势巨子性在本意天良面前荡然无存——除了本意天良以外,世上没有什么能做为原则——其意义也由「通经明道」让位给了「六经注我,我注六经」。

心是人类的能量之源

那长短常古老的萨满看念

「六经注我,我注六经」并不是是指听凭己意对经书做专断的解读。

对一般人来说,六经是圣人之道的载体,是成圣的阶梯。然而在已经创造本意天良的「知本」者那里,六经所记载的只是本意天良在差别维度的表示罢了。他们固然只是晓得了一个大本,但已经足以尽万事万变,视六经为此心之注脚,故谓为「六经注我」。

然「我」既已得圣人之大致,就理应对承载「我之道(圣人之道)」的六经有更深的默契,因而又不能不说「我注六经」。

「紊乱中立」又被称为「自在人」,而陆象山就是实正的自在人。那从他热衷于强调「我」、「自」之类的字眼能够得到例证。

「福祸无不本身求之者,圣贤道一个自字煞好。」他突破了传统的天然次序,而以充满自在含义的「吾心即宇宙」取而代之,与坚守天然次序的「守序中立」阵营走向对立面——

不如说,正因为汉儒传统的宇宙论逐步走向崩溃,才催生了理学宇宙论的降生,而 象山的特殊之处便是比早期理学家还要彻底地走出汉儒的窠臼,另立了一新系统和新中心。

而那也是同样具有自在向度的孟子只能回属为「守序仁慈」而非「紊乱中立」的原因。孟子事实没有那种特殊的汗青意义。

守序险恶

礼教鼻祖——荀子

「守序险恶(Lawful evil)」一般被理解为「在规则之内行恶」或「有组织有规律地行恶」,二者的不合在于,前一种阐明是说规则自己其实不恶,但能操纵其破绽以行恶;后一种阐明则将规则自己等同于恶。

对荀子来说,不论是摘取哪一种阐明,都不障碍将他视为儒教的「守序险恶」之化身。荀子所守的「序」,无疑就是他所说的「礼义」,其言曰:

「礼起于何也?曰:人生而有欲,欲而不得,则不克不及无求。求而无度量分界,则不克不及不争;争则乱,乱则穷。先王恶其乱也,故造礼义以分之,以养人之欲,给人之求。(《荀子·礼论》)」

好利欲得就是人类的天性,假设驯服人类的天性,就一定招致争斗与紊乱。而「礼义」则是息争行乱的一个法宝,是「民之大防」。

一方面,它使人不需争斗也能称心根本的生活需求;另一方面,它也带来了对人道的压制。事实「人之性恶,其善者伪也」,就算那世上存在君子,也只能是伪君子,不成能存在发自本意天良天性的实君子。

假设没有「师法之化,礼义之道」,每小我城S限于生成的启争生乱之性无法自拔。「礼义」无疑就是荀子的「道」,他说:

「道者,非天之道,非地之道,人之所以道也,君子之所道也。(《荀子·儒效》)」

六合只是一个无价值、无意志的天然界,其实不存在什么「道」 。实正的「道」类似于一种为人类及君子掌握的东西,也即「所以道」。它不只与六合毫无关系可言,反而要「造天命而用之」。正因为有了那个做为「所以道」的「礼义」,人类才得以成为人类:

「力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不克不及群也。人何以能群?曰:分。分何以能行?曰:义。故义以分则和,和则一,一则多力,多力则强,强则胜物,故宫室可得而居也。(《荀子·王造》)」

「人之所认为人者,何已也?曰:以其有辨也……辨莫大于分,分莫大于礼,礼莫大于圣王。(《荀子·非相》)」

人类的「力」与「足」皆不如牛马,却能征服牛马为本身所用,原因就在于人类的「能群」。而人类之所以「能群」,缘故就在于「分」与「辨」。

那种「分」与「辨」与一般所谓的辨认差别,次要是指「明贵贱、知统类」,也即明晓现实中的价值层级、政治层级,其揣度根据则是圣王创造的「礼义」,此中「礼」的意义是定分,「义」的意义则是包管人类在有「分」以后可以整合为一「群」。

基于此,荀子又说:「君者,善群也。」能够说,「礼义」是君主必需掌握的法宝。「礼义之谓治,非礼义之谓乱。」

全国治乱的原则完全决定于礼义。所谓「天有当时,地有其财,人有其治,夫是之为能参」,人类之所以能与六合并列而三,正因为人类具有「礼义」之「治」。

有了那个「治」,就能将天时地财为本身操纵,而君主便是执掌着「礼义」、率领人类配合「官六合、役万物」的人。

在荀子眼中,「礼义」的重要性远远超越孔子口中具有兴发之效的《诗》《书》诸经。能够说, 只要晓得了「礼义」,就算毁弃《诗》《书》也是无所谓的,以至是值得倡议的。

在《儒效》中,荀子将「不知法后王而一轨制,不知隆礼义而杀诗书」做为陋儒的特征,反言之,假设不想做陋儒,就不能不「法后王而一轨制,隆礼义而杀诗书」。 那表现了「立于礼」对「兴于诗」的埋没。

荀况生于秦化最早的三晋

估量是见惯了费拉

因而对费拉极其仇恨

到了《非十二子》的开头,荀子又将包罗子思与孟子在内的诸子百家之言呵斥为「邪说奸言」,称他们「假今之世,饰邪说,交奸言,以枭乱全国,矞宇嵬琐,使全国混然不知长短治乱之所存」,《非相》更是提出:「凡言不合先王,不顺礼义,谓之奸言,君子不听。」

荀子其实不为「礼义」付与一个超越的根据,那从底子上背离了二帝三王以及周公、孔、孟的传统。但他也并不是不想觅觅其他成立价值原则的根底。

既然已经把天阐明为了一个没有理智与感情、毫无神圣性与权势巨子性的纯天然天,他就只能将一切神圣性与权势巨子**给人中的超人——那个超人在荀子笔下有良多个代号,好比先王、圣人、君子、大儒,是那些超人造造了「礼义」。

「礼义」是「治之始」,而圣人、君子则是「六合之参、万物之总、民之父母」,是一小我间之神。他们亦是常人,却以大圣大贤之姿,创造了礼义,造做了次序,开垦了价值之源。

假设人类不断连结好利欲得的险恶天性,是不成能「明分使群」的,所以「晓得(认知礼义)」、「可道(承认礼义)」而又「守道(践行礼义)」自己就是一个革新天性的过程,那就是所谓的「化性起伪」。

「化性(革新天性)」就等于「起伪(鼓起报酬)」,只要如许才气通向「道德之极」、也即「礼义」。《劝学》说:

「礼者,法之大分,类之法纪也,故学至乎礼而行矣,夫是之谓道德之极。」

可见荀子眼中的为学自己就是一种「伪」之道。人的德业既然不由生成,就只能依靠报酬。只要在那个根底上,才气说「积善成德,而神明自得,圣心备焉」。

若依孟子,就不克不及说「积善成德」,因为「善」不是靠积存而得的,而是本意天良固有的道德源泉。荀子不认可那个源泉,认为只要靠对外界的求知(求取对礼义的常识以承认、遵守礼义)才气到达善,其心性论根底便是否认心的德性内涵而纯以知性视心:

「常人之患,蔽于一曲,而暗于大理……全国无二道,圣人无两心。」

「心晓得,然后可道。可道,然后能守道以禁非道。」

「人何以晓得?曰:心。心何以知?曰:虚一而静……虚壹而静,谓之大清明。」

以上数句出自《荀子·解蔽》。如斯一来,圣人也只是一个常识上的完人罢了。所谓的「圣心」,便是完全不受蔽塞、完万能够承认礼义的「大清明」之心。

心有蔽塞,就不克不及认知礼义以明辨长短。在荀子眼中,诸子百家的异说(包罗子思与孟子),就代表了阻遏人心认知礼义的蔽塞,有百害而无一利。

只要孔子,「仁知且不蔽,故学乱术足认为先王者也。一家得周道,举而用之,不蔽于成积也。故德与周公齐,名与三王并。」所以,孔子就是离当今之世比来的一位圣人。

世人若想「化性起伪」,兴「礼义」之统,就不成不熄绝百家之邪说、唯独师法孔子。荀子很垂青师法,将师法称为「人之大宝」,无师法例是「人之大患」。

毫无疑问,荀子所谓的「礼义」是后于人类而降生的,但他仍然宣扬对「礼义」的遵从。那让人想起了欧洲中世纪的其实论与唯名论之争。

在其实论看来,共相先于可感事物而存在,而又在可感事物之中,如「人」的普及概念先于某个详细的人而存在,但又做为每个详细的人的开展目标与抱负型。唯名论则认为所有的共相都只是名,也即人类思维的符号,并没有什么先天即存在的、能够做为事物之形式因与目标因的共相。

荀子的观点显然更接近于唯名论,并且他确实谈到了「王者造名」的问题:

「故王者之造名,名定而实辨,道行而志通,而慎率民则一焉。故析辞擅做名以乱正名,使民迷惘,人多辨讼,则谓之大奸;其功犹为符节、度量之功也。故其民莫敢托为奇辞以乱正名,故其民悫,悫则易使,易使则公。其民莫敢托为奇辞以乱正名,故壹于道法而谨于循令矣,如是则其迹长矣。迹长功成,治之极也,是谨于守名约之功也。今圣王没,名守慢,奇辞起,名实乱,长短之形不明;则虽守法之吏,诵数之儒,亦皆乱也。如有王者起,势必有循于旧名,有做于新名。然而所为有名,与所缘以同异,与造名之枢要,不成不察也。(《荀子·造名》)」

就跟「礼义」是圣人的创造一样,名同样也是王者(圣王)之所造。圣王若在位,则必造名;圣王若造名,则必指实。名一经造定,即可循其名而辨其实,绝迷惘,息辨讼,起「一民」之效。

假设有人操纵论理学来迷惑人心,引发争论,那么就能够视为大奸之辈,与伪造度量衡同功论处。至于晚周战国的那种名实紊乱、长短不分的形式,在荀子看来完满是「圣王没,名实慢」的成果。而儒者的学旨便是掌握造名与轨制的纲脉,由「知通统类」以致于「一统类」。

假若荀子构建的那种礼制精神——或者说「礼教」——实正闪现于世间,那么全人类都应平息争斗,而统回于「一统类」之人的率领之下,自觉「敬分安造,以化其上」,投进到为人类全体的投机事业之中。

今人大多只看出它对人心的凝聚感化,却未察觉到此中暗躲的秦以后两千年外儒内法的根本模子。

荀子说「礼之本」有三,也即「事六合、尊先祖、隆君师」。「礼义」成了一个大配合体的共附和志。人们对「礼义」的爱崇,不只成了对共附和志的爱崇,更详细化而为对大配合体的爱崇,以至是对详细的小我(君师之辈)的爱崇。

那既是大配合体本位的极致,也是小配合体以及小我的悲歌,更是无可反驳地表露了荀子属于「守序险恶」阵营的素质。

中立险恶

崇秦仇周的实异端——柳宗元

柳宗元代表领会构汉儒宇宙论的一个道路,但那条道路不只没有表示出陆象山的那种自在向度,反而使荀子的精神在唐代苏醒。因而,他更好被回类为「中立险恶(Neutral evil)」,也即正统的反派角色。

柳柳州以荀子式的天然天论否认了天人感应的灾异论,声称:「六合,大果蓏也。元气,大痈痔也。阴阳,大草木也。其乌能赏功而罚祸乎?(《天说》)」

那句话表示出深挚的唯物倾向,将六合、元气、阴阳阐明为地道的物量存在,扼杀了任何超越的可能,更表示人类能够像看待瓜果、痈痔、草木一样看待它们,进而说:「生植与灾荒,皆天也;法造与悖乱,皆人也,二之罢了。其事各行不相预,而凶丰理乱出焉,究之矣。」

那些言论几乎能够视做「天变不敷畏,祖宗不敷法,人言不敷恤」的前兆,为君主在屈君伸天的拘谨下解放供给了理论撑持。

既然如斯,圣人之道的意义又安在呢?《天爵论》说:

「仁义忠信,先儒名认为天爵,未之尽也。夫天之贵斯人也,则付刚健、地道于其躬,倬为至灵,大者圣神,其次贤达,所谓贵也。刚健之气,锺于人也为志,得之者,运行而可大,悠久而不息,拳拳于得善,孜孜于嗜学,则志者其一端耳。地道之气,注于人也为明,得之者,爽达而先觉,鉴照而无隐,盹盹于独见,渊渊于默识,则明者又其一端耳。明离为天之用,长久为天之道,举斯二者,人伦之要尽是焉。故善言天爵者,没必要在道德忠信,明与志罢了矣。」

在孟子那里,仁义忠信其实不属于材量,而是根植于本意天良、外喻于躯体的实在生命。孟子说:「欲贵者,人之齐心也。人人有贵於己者,弗思耳矣。人之所贵者,非良贵也。(《孟子·告子上》)」

世俗之所贵只是「公卿医生」、「膏粱文绣」一类的物量逃求,也即「人爵」。那并不是实正的所贵,只要「良贵」才是实正的所贵。所谓的「良贵」,便是「仁义忠信,乐善不倦」的「天爵」,也是「尽心知性知天,故意养性事天」的内在超越。

那种超越性是柳宗元所不容忍的,在他解读下,「天爵」只是指人禀受刚健与地道之气以后所具有的「明」与「志」的材量,所谓的贤达、圣神便是把那种材量性的长处发扬到极致的人。

单从《天爵论》来看,柳宗元并没有舍弃汉儒的气化宇宙论(也即由元气化生万物的材量),但却用来革新了孟子的心性论。

因而, 柳宗元表示出一种双重的「往其精华取其糟粕」。他以荀子式的天然天论革新汉儒的气化宇宙论,往除屈君伸天的元素,再进而革新孟子的心性之学,往除内在超越的元素。

那种「往其精华取其糟粕」的取向也表示在柳宗元的政治看。在《封建论》里,他声称唐虞三代的封建其实不能代表「圣人之意」,只不外是汗青的客看趋向罢了,以至远远不如嬴秦更契合公全国之道:

「秦之所以革之者,其为造,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公全国之端自秦始。(《封建论》)」

与今人「公全国末于夏启」的印象差别,在大大都古儒的熟悉中,整个唐虞三代其实都属于「公全国」。虽然夏朝以后确实构成了世袭的传统,但封建诸侯自己便是一种不以全国为私的表示,更迎合了《周易》「建万国而亲诸侯」的垂训。

而 柳宗元的观点却是反支流的,相当于认可秦造比周造更契合圣人之道,而身为儒者即不成不拥护秦造。那与宋代一些儒者所说的「唐太宗之治几乎三王」连成一气,祛除了汗青看中的价值揣度,纯以功利论长短。

柳宗元或者说那二王八司马

不外是带把的宦官

都不是什么好货

《封建论》所表现的「以秦造为公全国之端」政治看,与《六逆论》中对「贱妨贵、远间亲、新间旧」的排斥是对应的,暗含着柳宗元与其他参与永贞改革的科举冷俊配合的政治主张:冲击藩镇、重建中心集权。

隋唐以来,跟着六朝门第之风的崩溃与科举造的成立,大量毫无根底的庶民游士进进朝廷, 与传统的世家子弟差别,科举冷俊背后并没有任何配合体能够依靠,他们与秦造皇帝的结盟与投靠能够说是天然而然的——而那也恰是科举造成立的本意以及历代大儒如斯痛恨科举造的原因。

关于「秦造比三代更接近公全国」之类的说法,黄梨洲《明夷待访录》已经做出了责备:

「古者全国之人恋慕其君,比之如父,拟之如天,诚不为过也。今也全国之人怨恶其君,视之如寇,名之为独夫,固其所也。而小儒规规焉以君臣之义无所逃于六合之间,至桀、纣之暴,犹谓汤、武不妥诛之,而妄传伯夷、叔齐无稽之事,使兆人万姓瓦解之血肉,曾不异夫腐鼠。岂六合之大,于兆人万姓之中,独私其一人一姓乎!是故武王圣人也,孟子之言圣人之言也;后世之君,欲以如父如天之空名禁人之窥伺者,皆未便于其言,至废孟子而不立,非导源于小儒乎!」

紊乱险恶

手博龙蛇的巨婴——李贽

「手搏龙蛇」一词出自黄梨洲的《明儒学案》,在原文中被用来描述泰州学派的后学颜山农与何心隐:

「泰州之后,其人多能以赤手搏龙蛇,传至颜山农、何心隐一派,遂复非名教之所能羁络矣。」

李贽是山农门下罗近溪的门生。在梨洲眼中,颜山农已经算是异端,就更不消说身为其徒孙的李贽了。自晚明以来,报复李贽为异端者大有人在,近世以来对李贽责备儒教、非圣无法的鼓吹和颂扬更是强化了那一印象。

但不成承认的是,卓吾受儒教(阳明学)影响深远。除了那个往往被视为反儒主义者的儒**以外,恐怕没有谁能当得起「紊乱险恶(Chaotic evil)」的帽子。

李卓吾虽多有反儒言论

但本色上仍然是一个畸儒

卓吾的一生能够说就是婴儿的一生,他说:「余自幼强硬难化,不信道,不信仙释。故见道人则恶,见僧则恶,见道学先生则尤恶。」卓吾自幼就难以将本身挤进世俗社会的格套习染之中,时常觉得格格不进,那可能就是他所说的「强硬难化」。

而「强硬难化」的工具不是此外,恰是纯实无假的童心。那为他未来走上呵佛骂祖的道路埋下了伏笔。

后来他责备《水浒传》,最钟意于黑旋风李逵,称:「李逵者,梁山泊第一尊活佛也。」今人之所以多不克不及承受,实则皆是着于相。卓吾之言,在于离开小说之情节相、故事相,纯以其角色之神摘意境看之,犹邵康节「以物看物」之意也。

读者若进于书内、着于字相,则永不克不及识得那层意思,必外于书然后见。故卓吾曰:「一知礼教,便已不是佛了。」知礼教即进机括也。

圣人虽亦执事敬,却无执事敬之相。如有执事敬之相,便已不是圣人。颜子视听言动无违乎礼,却亦不着礼教之相。若言礼教如荀况者,则必着相无疑矣。

须知有相者伪,无相者诚。读者能知此,则卓吾之推逵,盖推逵之不失本意天良、纯实无假罢了,岂推逵之杀人?

卓吾将本身存实往伪与不失本意天良的理念,借着驳倒耿定向对本身「以妄乱实」的责备,而凝练为《童心说》一文。

他在文中痛斥了规行矩步与泥于逐迹的假道学、伪君子,开谭嗣同「两千年之学,荀学也,皆乡愿也」之先声,实则代表了孟学「永保赤子」的道德看对荀学「化性起伪」的道德看的全面分裂。

纵然卓吾确实有流弊,也不克不及承认他是孟子的传人。他的精神与气象都是近于孟子的。不外在他看来,有流弊的并非本身,而是那些借道学以取富贵者:

「其流弊至于今日,阳为道学,阴为富贵,被服儒雅,行若狗彘然也。」

在《三教回儒说》中,卓吾提出「儒、道、释之学,一也」,认为三教皆是以「闻道」、「出生避世」为旨,故而能够将三教统称为「道学」,却又对「道学」做出如下的悲看揣度:

「今之欲实在讲道学以求儒、道、释出生避世之旨,免富贵之苦者,断断乎不成以不剃头做僧人矣。」

可见卓吾一生没有脱节自幼而有的那种与世俗社会的隔断感,而不能不以剃发落发的体例保全童心。

今人眼中卓吾的许多朝上进步言论,其实都只是富有禅机的禅宗话头罢了,其目标次要在于惹人做扶摇直上更进一步的时间,而不但是要打垮权势巨子。

好比他说:「百余年,而独无长短者,岂其人无长短哉?咸以孔子之长短为长短,故未尝有长短耳。」外表上看,那是对孔子之权势巨子的挑战,实则却是对阳明学义理的推进——其言「咸以孔子之长短为长短,故未尝有长短耳」,也能够引申出另一个话头:

以孔子之长短为长短,未必是实以孔子之长短为长短;若实以孔子之长短为长短,必不以孔子之长短为长短。何也?长短之心便是先天不虑而知的良知,是圣人与愚夫愚妇的同德,区别只是尧舜致其良知、桀纣弃其良知罢了。

孔、孟之教,并非教人法其言而矩其行,实则只是教人洞见天然知善知恶、好善恶恶的良知罢了。

卓吾还在《童心说》中报复了儒教的经书:

「夫六经、《语》、《孟》,非其史官过为褒崇之词,则其臣子极为赞誉之语,又否则,则其迂阔门徒、懵懂门生,记忆师说,有头无尾,得后遗前,随其所见,笔之于书。」

今人常引用《童心说》的一段文字来证明卓吾对儒教的否认,实则其后还有一句:

「纵出自圣人,要亦有为而发,不外因病发药,随时处方,以救此一等懵懂门生,迂阔门徒云耳。医药假病,方难定执,是岂可遽认为万世之至论乎?」

可见在卓吾看来,六经、《语》、《孟》皆是圣人立下的权法,而非事实法。那么事实法是什么呢?卓吾接着说:

「然则六经、《语》、《孟》,乃道学之口实,假人之渊薮也,断断乎其不成以语于童心之言明矣。呜唤!吾又安得实正大圣人童心不曾失者而与之一言文哉!」

只要保得一个童心,就算不读六经、《语》、《孟》也能成为「实正大圣人」。永保童心就是卓吾眼中的实正圣人之道。至于卓吾说「尧舜与途人一,圣人与常人一」、「圣人不责人之必能,是以人人皆能够为圣」,就显然是对泰州学派以及阳明学、以至孟子早已有之的话头的反复了。

从「即心是佛」到「非心非佛」、再到「呵佛骂祖」,那与阳明学从阳明的「良知知善知恶」到王龙溪的「良知无善无恶」、再到李卓吾的「非圣无法」是相通的,表现的是统一条义理途径。

李卓吾所编的《躲书》以一种完全掉臂前人定见的笔调评判历代人物,如对刘邦评判为:「汉祖之神圣,尧以后一人也。」看似是抬高了刘邦,实则荡遣了尧的圣人相,将尧降低到刘邦的条理。

对墨元璋评判为:「我太祖高皇帝,盖万万古之一帝也。古唯汤武庶几近之。」看似是抬高了墨元璋,实则荡遣了汤武的圣人相,将汤武降低到墨元璋的条理。

又称秦始皇「自是千古一帝也。始皇出生避世,李斯相之。天崩地坼,掀翻一个世界。是圣是魔,未可轻议」,则是将圣与魔混为一谈,彻底废除了普及的圣人相。

那些评判在今人看来,不免难免过分于不成理喻,也难怪时人皆以卓吾为异端。

欢送参与征文大赛!奖金多多!

文史宴“纪念金庸”征文大奖赛,诚邀列位读者参与!

欢送存眷文史宴

专业之中最通俗,通俗之中最专业

熟悉汗青目生化,目生汗青普及化