打猎

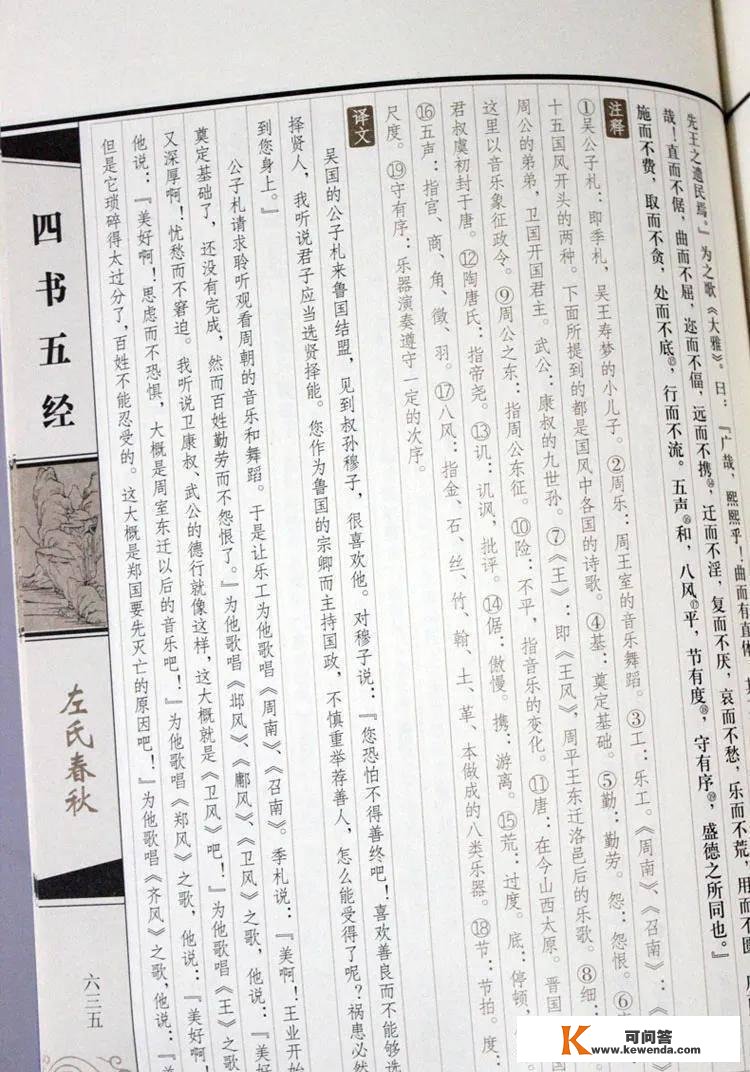

商代打猎活动比力频繁,卜辞中常有打猎的记载。猎获量最多的动物是鹿类和狐,还有豕、兔、马、鸡以致虎、兕象等。有时,一次猎获鹿可达几百头,可见其规模是很大的。西周春秋,打猎仍然常见于记载。《逸周书•世俘解》谈到了武王克殷后停止的打猎活动,《诗经•小雅•吉日》、《车攻》、《郑风•叔于田》、《大叔于田》、《秦风•驷》等都描述了西周春秋王室贵族大规模打猎的排场。《周礼》言田猎者甚多,“山虞”“川虞”“迹人”等的职掌都与打猎有关。但那时的打猎一般已在农闲停止,且与军事演习相连系。

《左传》隐公五年说:“故春搜、夏苗、秋弥,冬狩,皆于农隙以讲事。”对劳动听民来讲,打猎是肉食来源之一(如《豳风•七月》载冬闲时农人打猎捕得小野猪能够回己),但打猎的次要意义还在于庇护农业消费。因为其时地旷人稀,鸟兽尚多,为害庄稼。如《春秋》庄公十七年记载多麋成灾。因而,对于野兽是一件要紧的事。《周礼》中有“雍氏”一职,“春令为阱获”,“秋令塞阱获”,就是一种对于野兽庇护农田的办法。关于各级贵族来讲,打猎除了是一种娱乐活动以外,也是和“祀与戎”相联络的:一方面停止军事演习,另一方面以擒获做为祭品。西周春秋各级贵族多有供打猎游乐的园囿。不外到了春秋晚期以后,那种打猎活动已遭到限造,如《左传》襄公三十一年郑子产制止丰卷田猎,说是“唯君用鲜,寡给罢了”。《管子•问》“国子弟之无上事,衣食不节,率子弟不田,弋猎者,几何?”弋猎被认为是吊儿郎当,反映它在战国时代确实是趋于式微了。

展开全文

摘集

先秦时代野生动物的摘集仍是人们生活材料的来源之一。

从《诗经》记载看,其时摘集活动很频繁,摘集范畴很普遍。此中良多是佐食的野菜,如荼、堇、荠、芑、莫、葑、葍、蓫、■、蕨、薇、卷耳、荇菜等等。《诗经•豳风•七月》反映其时农人除了食黍、稷、菽、麦、麻等粮食和瓜、枣等蔬果外,还摘食野生动物荼(苦苣菜)、鬱(郁李),俗称野葡萄等。《礼记•月令》:“山林薮泽有能取疏食、田猎禽兽者,野虞教诲之。”《荀子•王造》谈到的山林川泽中的“百索”,也就是百蔬。《周礼•冢宰》的九职中“八曰臣妾敛疏材”。疏材也是指“百草根实之可食者”(郑玄注)。那些蔬食之所以仍有需要,是因为其时农业消费尚不敷不变,受天然灾害威胁较大,所以它们除日常平凡辅助主食外,凶年还能够做为度荒食物。故《尔雅•释天》说:“谷不熟为饥,蔬不熟为馑,果不熟为荒。”

不外对诗经时代的摘集业也不宜估量过高。

第一,《诗经》中摘集对象除佐食的蔬菜外,还有做为穿着原料的如葛、菅,做染料的如绿、蓝,做药用的蝱(贝母)、萱草、艾、养蚕用的蘩以及饲料薪柴等等,总之,以蔬菜和生活用品为多,并不是次要食物来源。

第二,《诗》言摘者甚多,但其实不都是野生动物。如《鄘风•桑中》:“爱摘麦矣,沫之北矣。”黄河流域并没有野生小麦,故摘麦与获麦同义。准此,则《诗》中所谓“摘葑摘菲”,所谓“摘摘破”都可能是指培育提拔动物的收获。

第三,《诗经》中某些摘集活动是带有宗教意义的,是原始社会的汗青孑遗。如《召南•摘苹》:于以菜苹?南涧之滨。于以摘藻?于彼行潦。于以盛之?维筐及筥。于以湘(烹)之?维锜及釜。于以奠之?宗室之下。谁其尸之?有齐季女。诗中少女主持祭奠恰是原始社会妇女指导停止摘集活动在宗教上的再现。《左传》隐公五年:“君子曰:苹蘩蕴藻之菜,可荐于鬼神,可羞于王公。”同样是对摘集时代的一种朦胧的回忆,不克不及阐明摘集仍在周代占有很重要的地位。

打鱼业和人工养鱼

先秦时代薮泽浩瀚,江河浩淼,有利于鱼类的繁育,《诗•卫风•硕人》:“河水洋洋,北流活活,施罛濊濊,鳣鲔发发,葭菼揭揭”《诗•周颂•潜》猗与漆沮,潜有多鱼,有鳣有鲔”《诗》中那类记载良多,实所谓“数罟不进洿池,鱼鳖不成胜食也”。因而,打鱼业是比力兴旺的。

《夏小正》中不单以“鱼陟负水”、“獭祭鱼”做为打鱼季节到来的物候标记,并且有“虞人进梁”的记载。从卜辞中能够看出,商代有时把鱼用做祭品,商王也参与打鱼活动。《诗经》中许多诗篇涉及打鱼,打鱼办法有钓、网,梁和笱(人工鱼梁)以及潜(人工鱼礁)等,网具有罛(大拉网)、罩(竹鱼罩)、九罭(百袋网)、汕(撩网)等,所载鱼类则有鳣、鲔、鳟、鲂、、鲿、鲨、鰋、鲤、鳖、鲦等,反映出打鱼业的富贵。

除河流湖泽中产鱼外,东方沿海地域又产海鱼。《禹贡》中青州贡“海物”,徐州贡“鱼”,都是海产。《周礼•职方氏》青州、兖州“其利蒲鱼”,幽州“其利鱼盐”,此中的“鱼”,相当部门当是海产,齐国即以产鱼著称。《史记•货殖传记》说太公封于齐,通鱼盐。齐景公时代设“祈看”治理“海之蜃盐”。而陈氏厚施,“鱼盐蜃蛤,弗加于海”,阐明齐国大贵族也有运营海鱼消费的。

打鱼是先秦时代人们肉食的重要来源。“炰鳖鲜鱼”是贵族的好菜。

《周礼》中有“掌以时?,为梁,春秋献王鲔,辨鱼物为鲜薧,以供王膳羞。”又有“鳖人”掌赐与王室鳖类食物。因为大家畜向役用开展,鱼类食物在一般人的肉食中占有相当重要的地位。孟子在谈到民食时就是把鱼鳖同五谷和鸡豚狗彘之畜并提的。《诗•小雅,无羊》“牧人乃梦,寡维鱼矣。”“大人占之,寡惟鱼矣,实惟丰年。”郑笺云:“鱼者,世人之所养也,今世人相与打鱼,则是岁熟相供养之祥。”因为鱼为庶人常食,故亦为庶人祭奠之品。《国语•楚语上》:“祭典有之曰:国君有牛享,医生有羊馈,土有豕犬之奠,庶人有鱼炙之荐。”

跟着打鱼业的开展,人工养鱼在先秦时代亦已呈现。《诗•大雅•灵台》:“王在灵沼,於牣鱼跃”。郑笺:“灵沼之水鱼盈满此中,皆跳跃,亦言得其所。”灵沼是周文王在丰京宫城修的水池,故此中之鱼当为人工养殖。又《孟子•万章上》载:昔者有馈生鱼予郑子产,子产使校人(赵注:主池沼小吏也)畜之池。

校人烹之。反命曰:“始舍之,圉圉焉,少则洋洋焉,攸然而逝。”

可见周代人工养鱼确实起头了。以上两例都是在园囿中养鱼,那种体味一定会妥帖到人工陂塘中往。《史记•货殖传记》在谈到战国至汉初的大宗农产物商品消费时,有“水居千石鱼陂”一项,那种大规模的陂塘养鱼不成能是突然发作的,必有一个较长的开展过程。

“饭稻羹鱼”是楚越地域经济生活的重要特征,在那根底上可能较早地开展了人工养鱼。《吴越春秋》载:“越王既栖会稽,范蠡等曰:臣窃见会稽之山,有鱼池上下二处,水中有三江四渎之流,九涘六谷之广,上池宜君王,下池宜民臣。畜鱼三年,其利可数万万,越国当富盈。”那反映了吴越之地很早就有人工养鱼的池沼,而那种池沼可能是和用于稻田浇灌的陂塘连系在一路的。所谓《范蠡养鱼法》虽是西汉进托名范蠡之做,但亦当与南方养鱼比力兴旺有关。又《华阳国志》记载李冰在成都平原也建造过养鱼的陂池。

人工植树造林的起头

人类砍伐操纵林木是很早起头的,但人工植树造林却发作较晚。

从现有素材看,植树始见于周代文献。

如:彼乐之园,爰有树檀。(《诗经•小雅•鹤喊》)

荏染柔木,君子树之。(《诗经•小雅•巧舌》)

无逾我里,无折我树杞,无逾我墙,无折我树桑,无逾我园,无折我树檀。(《诗经•郑风•将仲子》)

树之棒栗,椅桐梓漆,爰做琴瑟。(《诗经•鄘风•定之方中》)

最后的植树,可能就是发作在园圃和室第宫室的四周。不外,周代的植树已不限于上述范畴了。如《秦风•晨风》:“山有苞棣,隰有树檖。”种檖(梨树)于野外的下隰地中。《国语•周语下》载单襄公使陈,看到陈国“道无列树,认为是亡国之征,说:“周造有之曰:列树以表道”可见种植行道树很早就为人们所重视。《左传》襄公九年,“诸侯伐郑,斩行栗”,那里说的就是行道树。据《周礼》所载,其时在封疆沟涂、城郭旁边都种植树。春秋晚年以后,跟着生齿增加和不合理的樵摘牧猎,山林的毁坏在有些处所仍然比力严峻。如《孟子•告子上》载:牛山之木尝美矣,以其郊于大国,斧斤伐之,能够为美乎?是其日夜之所息,雨露之所润,非无萌蘖之生焉,牛羊又从而牧之,是以若彼濯濯也。

正因为那种情状的开展,人们庇护林木的唤声更高了,人工造林也获得初步的开展。如《左传》昭公十六年载:见周礼之郑大旱,(子产)使屠击,视款,树柎有事于桑山。斩其木,不雨。子产曰:有事于山,艺山林也,而斩其木,其功大矣。夺之官邑。《韩非子•显学》称“子产开亩树桑,郑人訾谤。”此处以桑名山,当系人工树艺之桑林。所以子产对砍伐林木的人是不克不及容忍的。《周礼•载师》提到了“漆林之征”,其时人工种植之漆林可能也是比力普及的。《荀子•解蔽》:“冥冥而行者,见寝石认为伏虎也。见植林认为后人也。”也反映了其时人工林确是存在的。《荀子•权修》:“一年之计莫如树谷,十年之计莫如树木一树一获者谷也,一树十获者,木也。”《管子•小权修》饰辞管仲:“民之能树艺者,置之黄金一斤,曲食八石。”可见春秋战国时的朝上进步思惟家政治家对植树造林是很重视的。

不外,总的来讲,对我国先秦时代植树造林的估量不宜过高。其时植树造林的规模较小,范畴较窄,以宅旁行道植树为主,树木品种则次要是经济林木,如做车轮的檀树、做琴瑟的椅桐梓漆、养蚕的桑树,以及果树等。对山林中的林木,一般只是加以庇护和治理。