从愤慨的年纪起头。然后我们为了差别的原因,不再愤慨。

愤慨和什么主义,马克思主义,社会主义,共产主义,后来的,女性主义,构造主义,后现代主义,都一样,不外一时一刻,主义是一种领会世界的办法,愤慨是一种测验考试理解世界而生的立场,都不是崇奉。

“做为马克思主义者……”他们一个一个的消逝。在我的生活中消逝,在他们既往的生活中消逝。……主义历来不但是主义。她是一种,生活的抉择。……我不克不及说什么。像我年轻时,他们对我说的:我畴前跟你一样。我不克不及说。我只能说,那还未履历过,生活的考验。

生活的考验,极为严格。还未打垮什么,我们起首已经被打垮了。我们对我们相信的主义,或远离,或从头演绎。我们会因而失往我们的伴侣同志。我们渐渐会晓得,本来我们的常识与自信心,亦不外是一时一刻,正如我们的生命,有起头,有完毕,有限造。

——黄碧云《后殖民志 序·理智之年》

后殖民志(选章)黄碧云

圣法兰西亚西西,请在

假设我来到你的面前。如我一无所有。

假设你学会了谦虚。到底要有多谦虚才不至于虚妄。

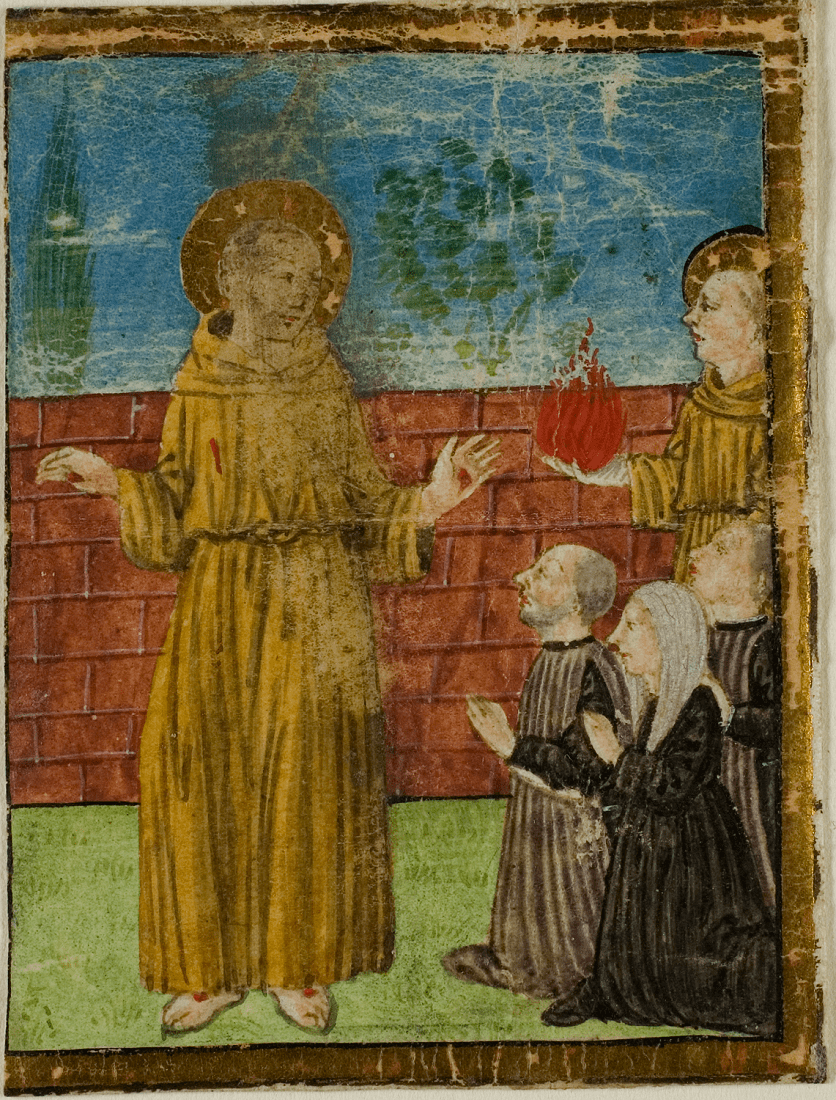

圣法兰西亚西西。你脱下了你父亲给你的衣裳,世上一切虚妄之物,你未曾拥有,你裸体走在雪地上,穿上一件农人的咖啡色袍子,在地上随意拾了一条绳子,束在腰间,那就成了以后世代的,法兰西修士的记认。法兰西修士:小修士,加柏仙奴小修士,修院小修士。

圣法兰西亚西西:诗人,战士,寂静者。并一无所有,后来人就说,圣法兰西亚西西,暗中期间中世纪的社会主义者。

一无所有,一如佛祖,但多么难。

一无所有,一如中国的蓝蜢蚁。每小我都一样,一无所有,后来就生仇恨,生怨憎。

如德蕾莎修女,一无所有,只要三件蓝沙丽。但我怎能说她一无所有,她能够打德律风给戈巴契夫或者是布希总统。她怎会一无所有,她祈祷时候的寂静,成了信徒的图腾。她天天早上起来抹地,是她的谦虚与节造。天天早上奥娜来我的斗室间抹地,她什么都不是,她只是一个清洁女子,历来没有人晓得奥娜,她一样天天早上起来抹地。

在属世与属灵之间,我时常徬徨不定。

并拥抱麻疯病人,圣法兰西亚西西。最低微的,受人厌弃的,你就接近。年轻的哲古华拉,还没有起头革命,刚考完医学院的试,骑着电单车。横越南美洲。他和他同伴麻疯专科医生爱拔度,在那个四千哩的电单车路程里面,没有忘记往探看麻疯病人。对哲古华拉来说,探看麻疯病人是人道主义的开启。

柯林顿家人的牧师、美国黑人民权活动者、一九八八年美国总统候选人积斯·积臣,讲道冲动了好多人,讲完道下了讲台能够因活动时间表不合他意思大骂他的助手。与他工做的人说:他能够爱全人类,但他不成以爱他身边的人。

展开全文

圣法兰西亚西西,我们岂能轻言爱。轻言爱,是人的自卑与虚荣。

我为我小之又小,微乎其微的人道主义,感应十分羞惭。

那不是你的问题。爱云思说。假设那些政治难民每小我都说谎,不放过任何一个能够获得利益的时机,那不是你的问题,是他们的问题。

假设你感应破灭。爱云思说。那不是你的问题。

圣法兰西亚西西,历来不会破灭与难堪。假设他跌得很低,他会跌得再低,再低,愈低他愈接近基督。

圣法兰西亚西西赶上圣嘉尔。圣嘉尔,假设如许理解爱,爱圣子一样爱圣法兰西亚西西,离家出走,到圣法兰西的小社区往。圣法兰西亚西西,替她剪头发,让她穿上农人袍,腰间系一条绳。圣嘉尔和姊妹,光脚,不穿袜子,不穿鞋,谁在地上,不食肉,时常禁食,而且寂静守戒,因为言语多功。

圣嘉尔不言爱。

关于轻言爱,圣法兰西亚西西,我仍是感应欺侮。那么多人,那么随意,我爱汉堡包,我爱可口可乐一样,轻言爱,我爱你。

如你被轻爱,圣法兰西亚西西,你可会固执她的手,说,只要天主,才懂得。

无益之爱,轻佻的所谓爱,令我极为愤慨。但圣法兰西亚西西,你从不愤慨,心存哀悯。

一二二四年,圣法兰西亚西西到爱云尼亚山退修。圣十字日那天,他得到一个圣伤。

带着圣伤,其实他已经死了,病好重,眼全盲,圣法兰西亚西西行神迹。

带着圣伤,他不肯惊吓他的门徒,用粗布袍,将圣伤掩躲好。

当我说损害,圣法兰西亚西西,我若何理解你的圣伤。

爱里面总有良多损害。损害或因为无私,因为柔弱。但圣法兰西亚西西,那么静,将伤口掩躲,而且因为圣伤,而有力量,行神迹,眼不克不及见,生命如影子——那是我晓得最标致的故事,比美人鱼的故事,更为忧伤。

带着圣伤,那么丰富的,分开。

我在读圣法兰西亚西西。你看,我跟你说话,似乎跟神父告解一样。爱云思说,假设可以令到你觉得优良,我是什么都能够。

St. Francis of Assisi with Donors in a Historiated Initial from an Unidentified Manu (c. 1400)

七月流火

关于时间,我们晓得的,就是那么多。我们认为时间过往,成了如今,而且期待的有未来。当初我从书写之中理解时间呈螺旋形而且旋向黑黑黑黑的不成知:过往的,活过来。还未发作的,本来已经发作了。良多工作,同时发作,互不睬解,从不熟悉,但他们在时间里是统一点。那些我们认为理解的、熟悉的、日复一日、认为在统一存在空间的;飞跃、收离、全然无关、历来不——。时间并非点,也不是由点结成的线,而是一个空间。那个书写和理解工作发作的办法,被称为现代小说。

我是先写,然后才从生活中验证和理解。那决定了我做为一个做者所有的、懵懵懂懂、神神化化、不睬解的人说是才调或我最厌恶人说的灵感、有体味和实事求是的人说那是艺术素养的性量。我觉得我必需如许描述时间,固然我们进修的时间,从时钟、日历、生日、周年纪念、节日、发育期和更年期、青春之值得颂扬或皱纹之恐惧,都是从始至末,渐增的。正如

七月流火,九月授衣。一之日觱发,二之日栗烈。……三之日于耜,四之日举趾。

我熟悉事物,似乎一个精灵浮游在国界、族类、性别、语言、汗青之间之上,不克不及找到一个安身点。因为那种浮游,我像害了贫血病一样保存,十分虚无。但我可以明大白白写出那种浮游,浮游对我来说,就酿成最能够掌握的、贴实的、生命的安身点。

当我在生活里履历我曾高高看见的,难免大食一惊:那件工作,我晓得,我写过。如许我必然十分之初级兴趣的以生活往模仿小说。我于是很勤奋的往撇清:生活与小说无关。小说是假的。当我在那里撇清的时候,我又明明的晓得,小说是实的,比实更实。不是某人某事的实,而是存在形态的实。实到令人无法遁藏。并且当工作一次又一次的发作,总在统一位置,所有的痛苦思念,破灭与停顿,忘怀与头发跌落的处所,都在统一位置;我又晓得那些工作不单是实,并且在时间里她是统一件事。时间实的不如我们想象,是前进的。正如

七月流火,九月授衣。春日载阳,有喊仓庚。女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。春日迟迟,摘蘩祁祁。……

假设时间实的不如我们想象。我们从西方传进的、可以说服并冲动我们的宗教;我们从西方传进的、全然征服主权国使之成为殖民地的船坚炮利赛先生——哈如今喊做科技——的前进世界看,就再无法以实理的稳定权势巨子存在:假设现世之后没有审讯;假设未来就是过往;假设没有长生的冀盼;假设事物的开展纷歧定从命所谓客观点则;假设新的纷歧定是更好的;假设“落后”的纷歧定要“开展”;世界就必然不是我们目睹的那么容貌,固然我不晓得假设不是那么样,“那么样”到底是怎么样。

十方三世是什么意思?诸行无常、诸法无我、涅槃沉寂是什么意思?——轮回。因为根究时间,我想到了轮回,正如

七月流火,八月萑苇。蚕月条桑,取彼斧斨,以伐远扬。猗彼女桑。七月喊鵙,八月载绩。……四月秀葽,蒲月喊蜩。八月其获,十月陨萚。一之日于貉,取彼狐狸,为令郎裘。二之日其同,载缵武功。……

万物有序,那个序是反复的。天道无常,每个生命突然完毕的人城市有如许的感悟。婴孩啼哭,快死的人根究着遗言或不。战争有多残暴有多不公允,战争历来不曾分开过人类社会。我们认为我们短暂的借居生命有多特殊,不外是芸芸寡生。我大白了“茫茫”的意思,保存的哀痛就渐渐沉寂。正如

六月之食郁及薁,七月亨葵及菽,八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿。七月食瓜,八月断壶,九月叔苴。……有月筑场圃,十月纳禾稼……二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。四之日其蚤,献羔祭韭。九月肃霜,十月涤场。……

《诗经:七月》是一首关于时间的诗。做什么做什么,既是次序也是反复。《诗经》深谙反复就是节拍:蜉蝣之羽,衣裳楚楚,心之忧矣,於我回处。蜉蝣之翼,楚楚衣服,心之忧矣,於我回息。蜉蝣掘阅,麻衣如雪,心之忧矣,於我回说。因为反复,时间没有我们想象之中一样过往,二千五百年前的诗,我们都能够熟悉:读着想,咦,莫非是在写我?一次我在一列开往罗湖的列车,见到两个青年须眉,一个在勤奋找而且苦着脸,另一个便骂他:吓,你返乡间都唔记得带身份证,你唔死都冇用。阿谁被骂的须眉低声反驳:咁係唔记得带。须眉不断骂他:你唔死都冇用。你唔死都冇用。其时我觉得很好笑。《诗经:相鼠》: 相鼠有皮,人而无仪。人而无仪,不死何为?假设翻译成广东话,就是:哗老鼠都有皮,你冇底冇面,实係唔死都冇用。假设将须眉骂他同伴没带身份证回大陆的话,翻成诗经,就是: 回而无证,不死何为?

又不是说什么伟大的文学是不朽的。文学当然朽,更好就朽,否则我如今岂不是要“觅觅觅觅 冷冷清清 凄惨痛惨戚戚”做其深闺怨女乎?不要搞我。我没兴致。文学和其他社会物量一样陈旧迂腐,只不外人所能有的处境是那么的有限,我们又回到了畴前的处所,朽不了。

请在猛火之中降临

如你何其细弱。如你荏荏袅袅,在轻风之中荡离。如你气息略微,如灯之灭如茜草之伤。你在细蓝的海水浮游,此刻你想到了沉没。你说:也曾想过不挣扎,就如许。但后来我还见到你,听到你稚嫩额声音在朗读 他们身上,有一个光亮的一般气息,而我躺着,和那种生活,渐离渐远我晓得你挣扎了还饮了极苦的海水,然后仍是十分精巧而幼弱的活着。

活着何其略微

如你默默的关上门。我想象你最初一个分开办公室,你的高跟鞋得得的孤单踌躇。你也曾想光亮的活着,做一个平稳的女子,固然还年轻有时会想到一生,其实也其实不坏。但你默默,生活其实不如你所愿。你饱受感情的煎熬,描述干涸。你承担着不舍与断裂。我无法想象你的哭抽泣。你不哭抽泣但你默默的在我面前,无话垂头。

如在猛火之中降临

但我不相信有圣灵。我想你心如野草一样燃烧。

你静静的坐着面前摊着一堆财政公司也不知合法不合法的逃数单张,四处影印的是你前天的照片。×××欠数$$$。前夫已经失了踪但债权人陆续有来。我又生了癌症,咽喉癌,正在做电疗,你静静的说。你双手搁在膝上眉拔得细细的,发好黄不知是染的仍是因为电疗。你静了下来没有了话。生活何其困难罕见你无话可说。

你流了一滴泪,然后就干了。

只能是那么多,只能那么多。

在惶恐与孤单之中,你想到俗世的安抚

我要成婚并且生仔,孩子不是我的。我有点呆,不知如何答只好笑说,那一次倒有点新意。以往你老是给人骗没什么新意。我突然记起有一次刮大风,你打德律风给我说家里没电。我说我来接你来我家吧。你说不。我能够想象你在狂风雨中的暗中小屋给我打德律风。

你说要成婚我就想起那一次刮大风。

你历来不说孤单或其他。像所有很顽强压制的须眉一样。我找着你时你咿咿哦哦,我问你能否在开会,仍是在睡觉,你说:那是一个月前的工作。你说:孩子四个月大,不克不及等了。

成婚不成婚没什么事,每小我都能够成婚或不成婚。但我想你屡次生意失败,做每一件事都困难重重,股票买边只跌边只,炒菜又炒得很难食汤又煮得好咸,你和一个目生的怀孕女子成婚而且絮聒着“我天天醒来都想着奶粉钱、奶粉钱、奶粉钱”,肌肉巩固和你往推拿连推拿女子都冷艳你的男性身体,你看起来那么强但我却叨念着 生命的幼弱

在一个炎热的午后我见到你,我的小修士

到底人的柔弱能否要在暗中无人的教堂里面才能够因血成为意志,我的小修士。但你的天主不是我的救赎。因而我不克不及亲近你的勇敢,只能大白你的柔弱。我问:你有柔弱的时候吗?你问:柔弱是什么意思?我说,譬如说,想分开修院。你说:年轻的时候比力多。如今已经不会再没有什么大的工作,能够令我做如许大的决定。我问:什么时候得到那种勇敢?你说,四十多岁的时候。我问,那时候发作什么工作。你说:也没发作什么工作。只是阿谁时候,身边的人起头死了。

你在属灵的平静生活之中得到勇敢。而我是属世的,因而只能大白柔弱,而且承担……

我若何承担生命的细弱

假设我跪下,我膝盖骨碎裂的旧伤会痛。因痛而无法跪下,教堂的救赎也因而不存在:天主寂静无言,而我相信人死了什么都没有。假设我唤唤,你不会听到我而且陆续在感情的虚妄之中虚耗生命;假设我听,你已经那么难只能寂静无言:假设我碰你的发你必然会十分愤慨,因为你的发是你的柔弱而你看起来是那么强;我无处可躲在属世的柔弱之中我听到你说: 我们各人有各人的细弱 各自承担

我又不是小修士。我无法承担你。

St. Francis of Assisi in Prayer (c.1600s)

选自《后殖民志》,大田出书,2003.10

|黄碧云,香港大学社会科学院立功学系立功学硕士,香港大学专业进修学院法令专业文凭。 为合格执业律师。 曾任新闻记者、议员助理、开过服饰店等 。做品曾获第三届、第六届及第十二届香港中文文学双年奖小说奖、第四届香港中文文学双年奖散文奖、第六届香港书奖、第五届红楼梦奖等。

题图:©Lynette Yiadom-Boakye|A Passion Like No Other (2012)

排版:阿飞

转载请联络后台并说明小我信息

纪念萧红丨悲苦的人生,温热的写做

墨天心丨老灵魂宿世此生

那个实在的世界历来就未曾准确过