谈写做

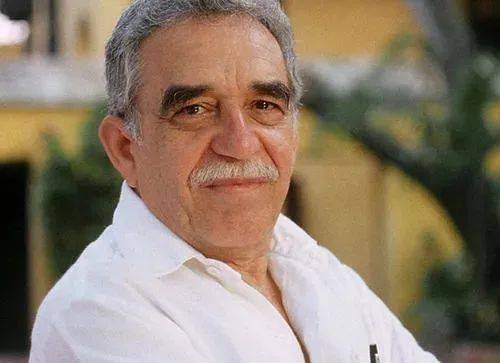

加西亚·马尔克斯vs门多萨

马:我是偶尔起头写做的,也许只是为了向一位伴侣表白,我那一代人是可以出做家的。从此,我就爱上了写做,并且不能自休;后来,我竟然认为,除了写做,世界上没有任何事物能使我愈加喜欢。

门:你说过,写做是一大乐事;也说过,写做是一件苦差。事实应该怎么看?

马:两种说法都对。我在起头写做的时候,刚刚摸索到写做的奥秘,心绪欣喜愉快,几乎没有想到本身要负有什么责任。我记得,那时候,天天凌晨两三点钟,**完报社的工做,还能写上四页、五页,以至十页书。有时候一口气就写完一个短篇小说。

门:如今呢?

马:如今一天能写完一个大段落就算万幸了。跟着时间的推移,写做已经酿成一件苦事。

门:为什么呢?有人会说,你已经娴熟地掌握了把握文字的身手,写起来应该是得心应手的了。

马:问题很简单,就是责任心越来越强了。如今我觉得,每写一个字母,城S引起更大的反应,会对更多的人产生影响。

门:那也许是你成名后产生的后果吧。声誉能那么摆布你的心绪吗?

马:确实使我心神不安。在我们如许一个没想到会涌现一批有成就的做家的大陆上,关于一个没有文学才调的人来说,更是如斯,因为他的书像香肠一样地出卖。我十分厌恶本身酿成寡目睽睽的对象,厌恶电视、大会、陈述会、座谈会……

门:那么,摘访呢?

马:也厌恶。我不想跟任何人争名夺利。那和爬山运发动一样,冒着生命求助紧急攀登顶峰,但是一旦登了上来,下一步该怎么办呢?要下往,或者争取明智地、尽量面子地下往。

展开全文

门:你年轻的时候,处置过此外职业,所以经常在晚上写做,烟抽得很凶猛。

马:一天抽四十收。

门:如今呢?

马:如今不抽了,我只在白日工做。

门:是不是上午?

马 :从上午九点到下战书三点。房间里平静无声 ,热气充沛。如果又吵又冷,我构想就乱了。

门 :你能否像此外做家一样,面临空白的稿纸会感应焦虑?

马 :是的。除了医学上所说的幽闭恐惧之外,最使我感应焦虑的就是那件事了。但是,我听了海明威的忠告之后,那种焦虑就一扫而光了;他说,只要对第二天要干什么心中有数时,才气歇息。

门 :对你来说,具备什么前提才气脱手写一本书?

马 :一个目击的形象。我认为,此外做家有了一个设法、一种看念,就能写出一本书来。我老是先得有一个形象。

《礼拜二午睡时刻》我认为是我更好的短篇小说,它是我在一个萧条的镇子上看到一个身穿丧服、手打黑伞的女人领着一个也穿戴丧服的小姑娘在**辣的烈日下驰驱之后写成的。《残花败柳》是一个老头儿带着孙子往参与葬礼。《没有人给他写信的上校》的成书原因是基于一小我在巴兰基利亚闹S船埠等待渡船的形象。那人缄默不语,心急如焚。几年之后,我在巴黎等一封来信,也许是一张汇票,也是那么焦虑不安,跟我记忆中的阿谁人一模一样。

门:那么,《百年孤单》又基于如何的目击形象呢?

马:一个老头儿带着一个小男孩往常识冰块。那时候,马戏团把冰块当做奇怪宝物来展览。

门:是你的外祖父马尔克斯上校吧?

马:是的。

门:那就是说,你是从现实中撷取素材的了。

马:不是间接从现实中取材,而是从中遭到启发,获得灵感。我记得,我们住在阿拉卡塔卡的时候,我年纪还小,有一次我外祖父带我往马戏团看过单峰驼。又有一天,我对我外祖父说,我还没见过冰块呢,他就带我往香蕉公司的仓库,让人翻开一箱冰冻鲷鱼,把我的手按在冰块里。《百年孤单》就是根据那一形象开的头。

门 :你把那两件事回纳成那部小说起头的一段话了。切当地讲,你是怎么写的?

马:“多年之后,面临枪决行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他往常识冰块的阿谁远远的下战书。”

门 :一般地说,你十分重视一本书的第一句话 。你对我说过,第一句话经常比全书其余部门还要难写,费时间。那是什么原因?

马 :因为第一句话很可能是成书各类因素的尝试场合,它决定着全书的风气、构造,以至篇幅。

门:写一部长篇小说,你要用良多时间吧?

马:光是写,倒不消很长时间,那很快。《百年孤单》我不到两年就写完了。不外 ,在我坐在打字机旁脱手之前,我花了十五六年来构想那部小说。

门:《族长的秋天》,你也用了那么多的时间才酝变成熟 。那么,你用了几 时间才脱手写《一桩事先张扬的凶杀案》的呢?

马:三十年。

门:为什么用了那么长时间?

马:小说中描写的工作发作在一九五一年,其时我觉得它其实不适协做为长篇小说的素材,只能用来写篇新闻报导。可那时候,在哥伦比亚,新闻报导那种体裁还不太时髦,而我又是一个处所报纸的记者,报社对那类工作也许不大感兴致。几年之后,我起头从文学的角度来根究那件事。但是,只要一想到我母亲看到那么多好伴侣,以至几位亲戚都被卷进本身儿子写的一本书往会不兴奋,我又优柔寡断了。

不外,说实话,那一题材只是在我根究多年并发现了问题的关键之后才吸引住我的。问题的关键是,那两个凶抄本来没有杀人的念头,他们还千方百计地想让人出头具名阻遏他们行凶,成果拔苗助长。那是万不得已的,那就是那出悲剧独一实正的别致之处;当然,那类悲剧在拉丁美洲是相当普及的。

后来,因为构造方面的原因,我又迟迟没有动笔。事实上,小说描写的故事在案件发作之后二十五年才算告终。那时候,丈夫带着曾被放弃的老婆回到镇上。不外,我认为小说的结尾必需要有做案行为的细节描写。处理的办法是让讲故事的人本身出场(我生平第一次出场了),使他能在小说的时间构造上笔意纵横,旷达自若。

那就是说,事隔三十年之后,我才领略到我们小说家经常漠视的工作,即实在永久是文学的更佳形式。

门:海明威说过,对一个题材既不克不及仓皇动笔,也不克不及弃捐过久。一个故事拆在脑袋里那么多年也不动笔写出来,你不焦急吗?

马:说实话,假设一个设法经不起多年的丢弃,我是决不会有兴致的。而假设那种设法确实经得起考验,就像我写《百年孤单》想了十五年,写《族长的秋天》想了十六年,写《一桩事先张扬的凶杀案》想了三十年一样,那么,到时候就会水到渠成,我就写出来了。

门:你记条记吗?

马:历来不记,只做一些工做笔录。积多年的体味,我认为,如果记条记,就会老想着记条记,顾不上构想做品了。

门:你修改得多吗?

马:在那方面,我的工做有了很大的改变。我年轻的时候,往往一口气就写完,然后一式打几份,停止修改。如今我边写边改,一行行地改,如许写一天,我的稿纸干清洁净,没有涂改勾划,差不多能够送交出书社了。

门:你撕掉良多稿纸吗?

马:不可胜数。我先把一张稿纸拆进打字机……

门:你老是打字吗?

马:是的,我用电动打字机。假设出了错,对打的字不太称心,或者只是因为打错了字,不论是因为我本身的坏习惯、癖好仍是因为过火审慎小心,我就把稿纸撤下来,换上一张新的。写一篇十二页的短篇小说,我有时要用五百张稿纸。那就是说,我有个怪脾性:我认为打字错误等于创做错误,那个弊端我改不了。

门:许多做家不适应电动打字机,你没有那种情状吧?

马:我没有。我和电动打字机结下了不解之缘。不利用那种打字机,我几乎无法停止写做。我认为,一般地说,各类前提温馨,可以写得更好。有一种浪漫主义的神话,说是做家要想停止创做,必需忍饥受饿,必需禁受磨练,那我底子不相信。食得好,利用电动打字机,可以更好地停止写做。

门:你在承受摘访时很少谈到你正在写的做品,那是为什么?

马:因为我正在写的做品是我私生活的一部门。诚恳说,我对那些在摘访时大谈其将来做品情节的做家倒感应有点同情,因为那证明,他们的工作停顿得其实不顺利,他们想把在小说创做中处理不了的问题拿到报刊上来处理,以求自我安抚。

门:可是你经常跟你的良知老友议论你正在停止写做的做品。

马:那倒不假。我是要他们干一件苦差使。我只要写工具,就经常跟伴侣们议论。用那种办法,我就能发现哪儿写得胜利,哪儿写得还出缺陷,那是在暗中中认清前进标的目的的一个窍门。

门:你把正在写的工具讲给他人听,可是几乎历来不让他人看。

马:历来不让他人看。那几乎已经酿成了一条我必需遵照的原则。现实上,我认为,在文学创做的征途上,做家永久是孤军奋战的,那跟海上遇难者在惊涛骇浪里挣扎一模一样。是啊,那是世界上最孤单的职业。谁也无法搀扶帮助一小我写他正在写的工具。

门:你认为,最抱负的写做情况是什么处所?

马:我已经说过好几次了:上午在一个荒岛,晚上在一座大城S。上午,我需要平静;晚上,我得饮点儿酒,跟至亲老友聊聊天。我总感应,必需跟陌头巷尾的人们连结联络,及时领会当前情状。我那里所说的和威廉·福克纳的意思是一致的。他说,做家最完美的家是倡寮,上午沉寂无声,进夜欢声笑语。

门:咱们着重来谈谈写做身手吧。在你漫长的写做生活生计中,谁对你的影响更大,你能对我说说吗?

马:起首,是我的外祖母。她若无其事地给我讲过许多令人毛骨悚然的故事,似乎是她刚亲眼看到似的。我发现,她讲得冷静沉着,有声有色,使故事听起来实在可信。我恰是摘用了我外祖母的那种办法创做《百年孤单》的。

门:那么是她使你发现本身会成为一个做家的吗?

马:不是她,而是卡夫卡。我认为他是摘用我外祖母的那种办法用德语来讲述故事的。我十七岁那年,读到了《变形记》,其时我认为本身准能成为一个做家。我看到仆人公格里高尔·萨姆莎一天早晨醒来竟然会酿成一只浩荡的甲虫,于是我就想:“本来能那么写呀。如果能那么写,我倒也有兴致了。”

门:为什么那一点引起你那么大的重视?那是不是说,写做从此能够凭空编造了?

马:是因为我恍然大悟,本来在文学范畴里,除了我其时背得倒背如流的ZX教科书上那些刻板的、学究式的教条之外,还另有一番六合。那等于一会儿卸掉了繁重的负担。不外,跟着年逝月移,我发现一小我不克不及肆意臆造或凭梦想象,因为那很求助紧急,会谎话连篇,而文学做品中的谎话要比现实生活中的谎话愈加后患无限。事物无论多么荒唐背理,总有必然之规。只要逻辑不紊乱,不彻头彻尾地陷进荒唐之中,就能够扔掉理性主义那块遮羞布。

门:不陷进虚幻?

马:对,还得不陷进虚幻。

门:你厌恶虚幻,为什么?

马:因为我认为虚幻只是掩饰现实的一种东西。但是,回根结底,创做的源泉永久是现实。而虚幻,或者说单纯的臆造,就象沃尔特·迪斯尼的工具一样,不以现实为根据,最令人厌恶。

记得有一次,我兴致勃勃地写了一本童话,取名《虚度韶华的海洋》。我把清样寄给了你。你像过往一样,爽快地对我说你不喜好那本书。你认为,虚幻至少对你来说,实是不知所云。你的话使我幡然醒悟,因为孩子们也不喜好虚幻,他们喜好想象的工具。虚幻和想像之间的区别,就跟口技演员手里把持的木偶和实人一样。

门:从文学创做和写做身手的角度来说,除了卡夫卡之外,还有哪些做家对你产生过影响?

马:海明威。

门:你其实不认为他是一个伟大的长篇小说家。

马:他不是一个伟大的长篇小说家,但是个出色的短篇小说家。他有句名言;他说,短篇小说似乎一座冰山,应该以肉眼看不见的阿谁部门做为根底。也就是说,应该以研究、根究、搜集来却没有间接选用的素材做为根底。是啊,海明威让人获益匪浅,他以至告诉你若何往描写一只猫拐过一个街角。

门:格林也教给你很多工具,我们有一次谈到了那一点。

马:是的,格雷厄姆·格林确实教会了我若何摸索热带的奥秘。一小我很难拔取最素质的工具对其非常熟悉的情况做出艺术的归纳综合,因为他晓得的工具是那样的多,以致无从下手;要说的话是那样的多,最初竟说不出一句话来。

我兴致勃勃地读过富有看察力的哥伦布、皮卡弗达和西印度群岛纪年史家的做品,我还读过戴着现代主义有色眼镜的萨尔戈里、康拉德和本世纪初拉丁美洲热带风俗做家以及其他许多人的做品。我发现,他们的看察和现实有着十分大的差距。有些人只是枚举现象,而枚举的现象越多,目光就越短浅;而别的一些人,据我们所知,则一味地雕词琢句,咬文嚼字。

格雷厄姆·格林十分准确地处理了那个文学问题:他精选了一些互不相关但是在主看意识上却有着十分微妙而实在的联络的素材。用那种办法,从热带的奥秘中能够提炼出熟透的番石榴的芳香。

门:你还从什么人哪儿遭到了教益,你记得吗?

马:大约二十五年前,我在加拉加斯聆听过胡安·博什的教导。他说,做家那个职业,他的身手,他的构想才气,以至他的细腻隐蔽的描述手段,应该在青年时代就畅通领悟贯穿。我们做家就跟鹦鹉一样,上了岁数,是学不会说话的。

门:处置新闻工做,事实对你的文学创做总有些搀扶帮助吧?

马:是的,但其实不像人们所说的那样;它使我有效地掌握了语言那个东西。新闻工做教会我若何把故事写得有血有肉。让俏姑娘雷梅苔丝裹着床单(白色的床单)飞上天空,或者给尼卡诺尔·雷依纳神父饮一杯巧克力(是巧克力,而不是此外饮料),就能使他腾离空中十厘米,那些,都是新闻记者的描写手法或报导体例,是很有用的。

门:你一贯很喜好片子。做家也能从片子里学到有用的工具吗?

马:我不晓得如何答复那个问题。就我本人而言,片子既有长处,同时也有不敷之处。不错,它让我看到了形形**各类形象,但是我如今熟悉到,在《百年孤单》之前的我的所有的做品里,我都过火热衷于人物和场景的形象化,以至还考虑到了取景的视点及角度。

门:你如今必然想到了《没有人给他写信的上校》那部小说。

马:是的,那部小说的风气和片子脚本极为类似。人物的活动似乎受着摄影机的把持。当我重读那部小说的时候,我似乎看到了摄影机在工做。今天,我熟悉到,文学手段和片子手段是不尽不异的。

门:你为什么在你的做品里不太重视对话?

马:因为西班牙语的对话总显得虚假自然。我不断认为,西班牙语的口头对话和书面临话有着很大的区别。在现实生活中,西班牙语对话是斑斓生动的,但写进小说就纷歧定了。所以,我很少写白话。

门:你在动手创做一部长篇小说之前,做品中每小我物未来要展开的种种活动,你能否心中有数?

马:只是有个可能的设法。在小说的写做过程中,会发作难以逆料的工作的。我对奥雷良诺·布恩地亚上校的最后想象是,他是我国内战期间的一名宿将,是在一棵大树底下小便时一命回阴的。

门:梅塞德斯告诉我说,你写到他死的时候,你心里很难受。

马:是的,我晓得我迟早要把他成果的,但我迟迟不敢下手。上校已经上了岁数,成天做着他的小金鱼。一全国午,我末于拿定了主意:“如今他该死了!”我不能不让他一命回天。我写完那一章,满身哆寒战嗦地走上三楼,梅塞德斯正在那儿。她一看我的神色就晓得发作了什么事:“上校死了。”她说。我一头倒在床上,整整哭了两个钟头。

门:请问,什么是灵感?它存在吗?

马:灵感那个词已经给浪漫主义做家搞得身败名裂。我认为,灵感既不是一种才气,也不是一种先天,而是做家坚忍不拔的精神和精湛的身手同他们所勤奋要表达的主题达成的一种息争。当一小我想写点工具的时候,那么那小我和他要表达的主题之间就会产生一种互相造约的严重关系,因为写做的人要设法探究主题,而主题则力求设置种种障碍。有时候,一切障碍会一扫而光,一切矛盾会迎刃而解,会发作过往梦想不到的许多工作。那时候,你才会感应,写做是人生最美妙的工作。那就是我所认为的灵感。

门:你在写一本书的过程中,是不是有时候也会丧失那种才气?

马:是的,那时我就得从头到尾从头停止构想。我用螺丝刀补缀家里的门锁和插座,给门刷上绿漆。我认为,体力劳动经常会搀扶帮助我驱除对现实的惧怕感。

门:什么处所会出问题?

马:经常是在构造上。

门:问题有时能否会很严峻?

马:很严峻,我往往不能不重写一遍。1962年我在墨西哥写《族长的秋天》,写了近三百页稿纸,便停了笔,草稿里只要仆人公的名字给保留了下来。1968年我在巴塞罗那从头起头写,辛辛辛勤干了六个月,又停了笔,因为仆人公——一个年迈昏愦的专制者操行方面的某些特征写得不太清晰。

大约两年之后,我买到一本描写非洲打猎生活的书,因为我对海明威为此书写的媒介很感兴致。那篇媒介对我来说价值不大,但是等我读到了描写大象的那一章,便发现了写好我那部长篇小说的办法。本来,我能够根据大象的某些特征来描画我小说中的阿谁专制者的操行。

门:除了做品的构造和中心人物的心理之外,你还碰着过其他问题吗?

马:碰着过,有一次我几乎无从下笔,我怎么也写欠好我做品中某个城S的闷热的天气。那事很棘手,因为那是加勒比地域的一座城S,那儿的气候应该热得可怕。

门:那你后来是怎么处理的呢?

马:我想出了一个主意:举家前去加勒比。我在那儿几乎逛荡了整整一年,什么事也没干。等回到我写《族长的秋天》的巴塞罗那,我栽了几种动物,让它们超脱出阵阵芳香,于是我末于让读者体验到了那座城S的炽热气候。那本书后来没费多大周折就顺利写完了。

门:当你快写完一本书的时候,会呈现什么情状?

马:我对它再也不感兴致了。正如海明威所说,它是一头死往的狮子了。

门:你说过,优良的小说是现实的诗意再现。你能不克不及阐明一下那个看点?

马:能够。我认为,小说是用密码写就的现实,是对世界的一种揣度。小说中的现实差别于生活中的现实,虽然前者以后者为根据。那跟梦境一个样。

门:在你的做品中,特殊是在《百年孤单》和《族长的秋天》中,你所描画的现实已经有了一个名称,即魔幻现实主义。我觉得,你的欧洲读者往往对你所讲述的魔幻事物津津有味,但对产生那些事物的现实却视而不见……

马:那必然是他们的理性主义障碍他们看到,现实并非西红柿或鸡蛋几钱一斤。拉丁美洲的日常生活告诉我们,现实中充满了奇异的事物。

为此,我老是情愿举美国探险家F·W·厄普·德·格拉夫的例子。上世纪初,他在亚马孙河流域做了一次令人难以置信的游览。此次游览,使他大饱眼福。他见过一条滚水滚滚的河流;还颠末一个处所,在那里,人一说话就会降下一场倾盆大雨。在阿根廷南端的里瓦达维亚海军准将城,极风把一个马戏团全数刮上天空,第二天渔民们用网打捞上来许多死狮和死长颈鹿。

在《格兰德大妈的葬礼》那个短篇小说里,我描写了教皇对哥伦比亚的一个村庄停止了一次不可思议的、不成能成为现实的游览。我记得,我把驱逐教皇来访的总统写成一个秃了顶的矮胖子,以别于其时执政的高个瘦削的总统。小说问世十一年后,教皇实的到哥伦比亚来拜候,驱逐他的总统跟我小说里描写的一模一样;秃顶、矮胖。我写完《百年孤单》之后,巴兰基利亚有一个青年说他确实长了一条猪尾巴。

只要翻开报纸,就会领会我们四周天天城S发作奇异的工作。我熟悉一些普通俗通的老苍生,他们兴致勃勃、认真认实地读了《百年孤单》,但是阅读之余其实不少见多怪,因为说其实的,我没有讲述任何一件跟他们的现实生活大相径庭的工作。

门:那么,你在做品里所说的一切都具有现实的根底啰?

马:在我的小说里,没有任何一行字不是成立在现实的根底上的。

门:你敢必定吗?在《百年孤单》里,就有许多相当奇异的工作。俏姑娘雷梅苔丝飞上天空,黄蝴蝶缠着毛里西奥·巴比洛尼亚打转转……

马:那也都有现实根据。

门:请你举例阐明……

马:例如说毛里西奥·巴比洛尼亚吧。我大约四五岁的时候,住在阿拉卡塔卡。有一天,家里来了一个电工换电表。那件事,历历如在目前,似乎今天发作似的。他用一条皮带把本身绑在电线杆子上,免得掉下来。那条皮带其时实把我看呆了。后来他又来过好几次。有一次他来的时候,我看见我外祖母一面用一块破布赶一只蝴蝶,一面叨唠:“那小我一到咱们家来,那只黄蝴蝶就跟着来。那个电工就是毛里西奥·巴比洛尼亚的原型。

门:俏姑娘雷梅苔丝呢?你怎么会想到把她送上天空的呢?

马:原来,我诡计让她在家中的走廊里跟雷蓓卡和阿玛兰塔一路绣花时鸣金收兵的。但那是片子镜头般的安放,我觉得很难让人承受得了。雷梅苔丝说什么也得留在那里。于是我就想出一个主意:让她肉体上和精神上都升上天空。如许写,有事实根据吗?有一位老太太,一天早晨发现她孙女逃跑了;为掩盖工作本相,她逢人便说她孙女飞到天上往了。

门:你在一个处所曾经说过,让俏姑娘雷梅苔丝飞上天空可不随便。

马:是啊,她怎么也上不了天。我其时其实想不出办法打发她飞上天空,心中很焦急。有一天,我一面苦苦根究,一面走进我们家的院子里往。其时风很大。一个来我们家洗衣服的高峻而标致的黑女人在绳子上晾床单,她怎么也晾不成,床单让风给刮跑了。其时,我茅塞顿开,遭到了启发。

“有了。”我想道。俏姑娘雷梅苔丝有了床单就能够飞上天空了。在那种情状下,床单即是现实供给的一个因素。当我回到打字机前的时候,俏姑娘雷梅苔丝就一个劲儿地飞呀,飞呀,连天主也拦不住了。